华蓥山的“绿”动转身

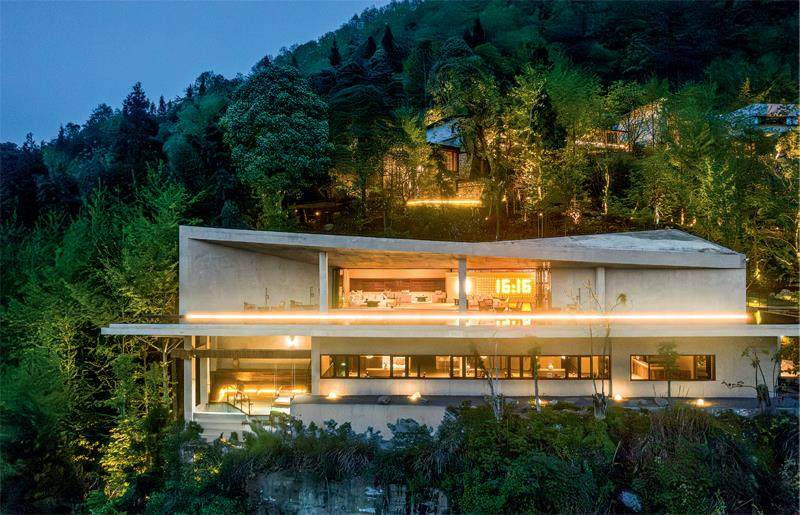

盛夏时节,华蓥山层林叠翠,天池湖碧波荡漾。“上山上·抱翠”民宿中,来自重庆的游客正伴着山间清风,品味窗前的美景。华蓥山起义纪念馆里,参加红色研学的孩子们正聆听华蓥山游击队战斗的故事,感受革命历史的温度。

看着眼前“步步皆景、四季可游”的生态美景,很难想象这里曾因资源过度开采面临困境。

四川省华蓥市的转变,始于对“绿水青山就是金山银山”理念的坚定践行。从治理生态创伤到培育绿色产业,从破解资源枯竭困境到探索文旅融合新路,这座城市用实打实的行动,走出了一条资源型城市的转型突围之路。

破局:矿山焕绿颜,生态启新篇

作为西南三线建设重要承载地和四川煤炭主产地,“一黑(煤炭)一白(水泥)”曾在这里书写经济辉煌。但无序开采留下的生态创伤触目惊心:穿城而过的清溪河、漩溪河一度失去往日清澈,“晴天一身灰,雨天一身泥”成了居民生活常态。

“面对资源枯竭的市情实际,华蓥的发展一度迷茫。”华蓥市委常委、市政府副市长、党组副书记何春林对本刊记者坦言,转型初期华蓥面临三重困境:经济增长乏力、就业压力激增、生态环境恶化。

市委、市政府清醒认识到:“传统工业的老办法已不适应新时代,必须另谋出路、转型升级。”

痛定思痛,华蓥市确立“生态立市”战略,打出一套系统治理“组合拳”:大力实施华蓥山区山水林田湖草生态修复项目,坚定推进碳达峰碳中和工作,严格落实河(湖)长制、林长制,持续开展长江流域十年禁渔、华蓥山绿化等行动,创建国家生态保护与建设示范区。

“从资源枯竭的困境中破局突围,就要重塑发展理念,打破重工业抓经济的固有定式思维。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《中国经济周刊》2025年16期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅