南海之滨,潮起潮落,一座因改革而生、因开放而兴的城市—深圳,在45年时光淬炼中书写了震撼世界的传奇。深圳,别称“鹏城”,不仅是中国改革开放的窗口,创造了举世瞩目的“深圳速度”,还是中国与世界交往的主要门户。从边陲渔村到国际化大都市,深圳始终以开拓者的姿态勇立时代潮头。这里有口岸经济的千年积淀与现代蝶变,有海纳百川的城市胸襟与多元共生,有敢为人先的创新基因与产业奇迹,更有敬畏自然的绿色哲思与生态实践。口岸之城、包容之城、创新之城、绿色之城,四大篇章绘就出深圳特区发展的精神图谱,勾勒出中国式现代化的生动注脚。

口岸之城的蝶变腾飞

深圳地处广东省南部、珠江口东岸,东临大亚湾和大鹏湾,西濒珠江口和伶仃洋,南与香港一水之隔。

渔盐之地的历史变迁

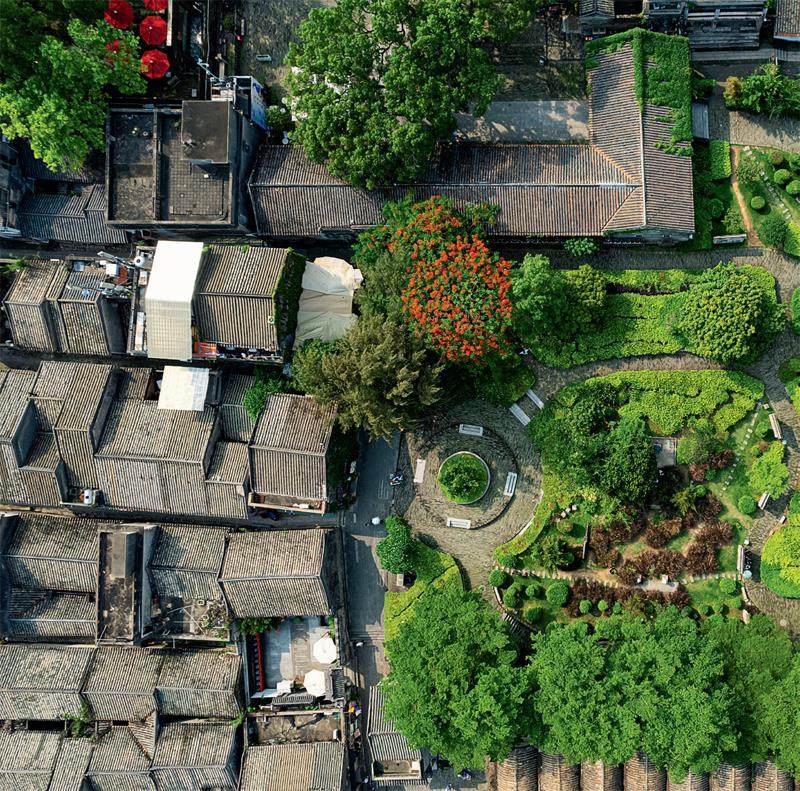

上古时期,深圳就是百越族远征大海的启航地,此后逐步发展为岭南地区渔民的栖居地。秦汉时期,深圳因海盐而兴,朝廷在此设立盐官。东晋时期,置东官郡,郡治设于今深圳市南山区,下辖宝安、兴宁、海丰等6 县,由此深圳开始登上历史舞台。两宋时期,深圳一带出现了众多煮海盐场,遂置“官富场”,所产海盐经海路运抵广州。元明时期,随着海运贸易的发展,深圳成为珠江口的货物集散地。一时间,商船千帆竞渡,商铺鳞次栉比。

明初, 倭寇屡犯东南沿海, 朝廷于洪武二十七年(1394年)在大鹏半岛筑大鹏守御千户所城,屯兵千余人,以此扼守珠江口要冲。据《新安县志》记载,大鹏所城背山面海,地势十分险要,左控香港、右制虎门,城垣周长1200余米,设有4座城门及敌楼,是粤南一带的海防要津。所城内街巷纵横,衙署、粮仓、军营错落有致,成为边陲屯兵重镇。嘉靖年间,葡萄牙殖民者一度觊觎珠江口,深圳沿海的南头和福永一带屡遭侵扰。东莞守御千户所的官兵与当地渔民联合抗敌,并在伶仃洋海域多次击退来犯之敌,以此拱卫珠江口。

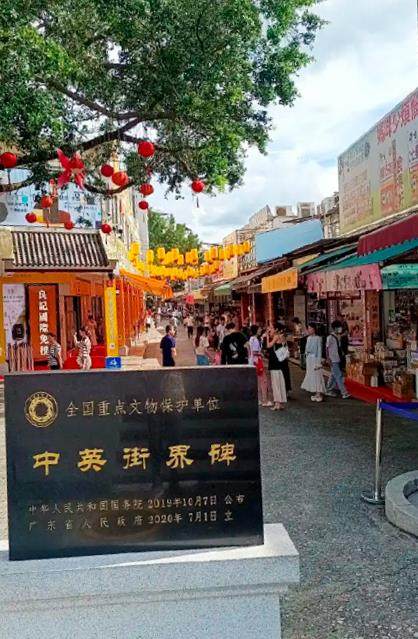

清代鸦片战争时期, 英军屡次侵犯珠江口,深圳成为抗英前沿阵地。道光二十二年(1842年),清政府被迫签订了《南京条约》,咫尺之遥的香港岛落入英人之手。咸丰十年(1860年),英国又威逼清政府签订《中英北京条约》,九龙半岛被英国占领。至此,深圳成为中英对峙的前沿之地。光绪二十四年(1898年),趁帝国主义列强瓜分中国之际,英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,规定以深圳河为界,南面新界强租给英国,深圳河两岸形成了“一河两治”的特殊格局。光绪二十五年(1899年),英国沿深圳河勘定界碑,位于东面沙头角一带的部分村镇被强行分隔,由此形成了闻名中外的“中英街”。抗日战争时期,东江纵队以深圳山区为根据地,在深港边界一带穿插游击,利用独特的地理条件运送物资、传递情报,使得深港边陲地带成为华南抗日武装重要的“红色通道”。

中英街是一条宽4 米、长250米的街道,街道以8块界碑分隔深港两地。两地商铺隔街相望,历史上一面属于中国管辖的沙头角地区,一面属于英国管辖的新界地区,故名“中英街”。中英街见证了近代中国的屈辱历史,如今是“一国两制”最为生动的实践。这里留存着岭南骑楼与殖民风格建筑;古榕树“根在深圳、叶覆香港”,象征着深港血脉相连;历史博物馆中陈列着清代盐田契据、东江纵队通行证等文物;国家级非物质文化遗产沙头角鱼灯舞传承着南粤渔民文化。20世纪80年代,中英街曾因免税贸易盛极一时,如今仍是体验深港生活的窗口。2025年,中英街通关便捷化升级,未来将打造“深港国际消费合作区”,实现智能化通关与文旅商融合,这条曾被界碑分割的街道,正从历史见证者蜕变为深港融合的纽带。

罗湖桥畔的时光胶囊

1911年10月,一声汽笛划破深圳河的寂静,广九铁路华段正式通车。这条由詹天佑担任顾问设计的铁路,在罗湖桥与英段接轨,成为近代中国第一条跨境铁路。当时的罗湖是个仅有300余户人家的渔村,渔民们在月光下修补着渔网,盐工们用竹扁担挑着海盐行走香港。这条铁路的开通,如同在封闭的门上凿开一道缝隙,让深圳第一次感受到现代工业文明的气息。

广九铁路的通车,不仅带来了人员流动,更催生了深圳最早的商业贸易。罗湖桥头逐渐形成简易商铺,售卖从香港运来的洋火、肥皂等日用品。1936 年,“大埔淑女”号列车创下从九龙到广州运行时间2 小时15分钟的快车纪录,罗湖口岸日均通关量突破千人。抗日战争期间,广九铁路虽多次被切断,但始终是物资运输的生命线。中华人民共和国成立后,作为粤港边界的重要哨所,深圳承担着保卫国门的重任,而罗湖桥则成为唯一的陆路口岸。随着中央决定实施经济特区政策,在深圳设立出口加工区以搞活经济发展,深圳从边防前哨转变为“试验田”,口岸的功能转向“服务开放”,不仅简化了通关与征税手续,还增设了现代化的口岸监管设施。

1978年,罗湖口岸迎来改革开放后的第一波客流。1979年4月4日,广九直通车恢复运行,罗湖口岸迎来新生。1979年7月,罗湖口岸率先借鉴国外海关通道的分道分流模式,旅客放行时间由过去的数小时骤减至数分钟,极大方便了深港两地的人员往来,促进了特区经济发展。1986年,亚洲最大陆路口岸罗湖口岸新联检大楼启用,通关效率提升了3倍,“深圳速度”在口岸建设中初露锋芒。1989年,海关总署正式在全国推广罗湖的旅检业务模式,将原来的“应税通道”和“免税通道”改设为“红色通道”与“绿色通道”,并实行“旅客填报,海关抽验”的模式,极大地提升了我国的对外开放水平,这一监管模式一直延续至今。1997年香港回归时,罗湖口岸创下全年通关5600万人次的纪录。进入21世纪,罗湖口岸率先启用指纹识别、自助查验等技术,实现了“秒级通关”。2024年,尽管有深圳其他口岸分流,但罗湖口岸年通关量仍突破6000万人次,位列深圳各口岸第一,单日通关达39.5万人次,相当于每分钟有270人经由这里往返深港。

广九铁路是中国最早的跨境铁路, 自1911年全线贯通以来,便以147千米的钢铁脉络串联起广州与香港的百年风云。这条铁路分华段(广州至深圳)与英段(深圳至九龙),其核心节点—罗湖桥由詹天佑主持设计,既是地理分界,也是历史见证。改革开放后,广九铁路率先实现电气化改造。1996年,香港段并入东铁线;2018年,广深港高铁通车,将跨境时间压缩至一小时内。如今,广九铁路不仅是大湾区“一小时生活圈”的动脉,石龙南桥、笔架山隧道等历史遗迹更被列为全国重点文物保护单位,与纪念园中的蒸汽机车头共同诉说着“人便其行、货畅其流”的百年传奇。从清末屈辱的“边界铁路”到新时代的“制度型开放”窗口,广九铁路始终是粤港血脉相连的最具象注脚。

罗湖口岸的变迁直接带动了罗湖的城市化进程。20世纪80年代, 国贸大厦、地王大厦等标志性建筑拔地而起,东门老街成为“全国商品第一街”。2000 年后, 万象城、京基100等高端商业体相继开业,罗湖的GDP从1980年的0.07亿元跃升至2024年的2480亿元。如今的罗湖,既有承载历史记忆的渔民村,也有深圳最早的金融总部基地,已成为深港融合的缩影。

大湾区通关的立体经纬

随着深港两地经贸需求的扩增,通关口岸的数量也在持续增加。截至2024年,深圳以全国0.02%的陆地面积,构建起由16个口岸组成的立体网络,承载着全国30% 的进出口货运量与40%的进港人流,成为粤港澳大湾区经济脉搏跳动的关键节点。这些口岸如同精密的齿轮,各有分工又协同运转,将深港两地的资源要素进行了高效串联。

作为全国首个实行24小时通关的陆路口岸,皇岗口岸日均通关车辆超2万辆次,“不打烊”的运作模式让鲜活农产品、电子产品等货物得以快速通关,保障了供应链的时效性;深圳湾口岸采用“一地两检”创新模式,通关效率提升40%,粤港澳大湾区快速干线在此交会,成为跨境商务人士与游客的首选通道;莲塘口岸则凭借“跨境专线”特色为深港东部物流开辟了新通道,其货检通道配备智能车牌识别系统,车辆通关时间压缩至10秒以内;而西九龙口岸与广深港高铁无缝衔接,实现了“轨道上的大湾区”愿景,从深圳中心区到香港西九龙仅需14分钟;文锦渡口岸专注于鲜活产品运输,每日保障香港市场80% 以上的生鲜供应。2025年新皇岗口岸建成后,这座全球最大陆路口岸将配备智慧查验系统,实现“无感通关”,30分钟直达香港北部都会区,进一步强化深港“同城效应”。

夜幕降临,深圳湾大桥的璀璨灯光与香港维多利亚港的天际线相映成辉,16个口岸构成的立体网络高效运转。它们不仅是地理意义上的通关通道,更是深港产业协同、民生交融的重要纽带,持续为粤港澳大湾区的高质量发展注入澎湃动能。

包容之城的基因密码

45年前,深圳还只是名不见经传的小渔村,与“繁华”二字毫不沾边。改革开放的春风吹拂后,这片土地被赋予了特殊使命—成为中国对外开放的“试验田”。没有历史包袱,没有固有模式的束缚,深圳就像一张等待书写的白纸,以开放的姿态迎接来自五湖四海的建设者。

全国各地的人们怀揣着梦想与激情奔赴这里,他们带来了不同的方言、不同的生活习惯和不同的文化背景。深圳以宽广的臂膀接纳了每一位“深漂”。从政策制定者到普通市民,都深知人才是发展的核心,而包容就是吸引人才的最大法宝。于是,“来了就是深圳人”这句暖心的口号应运而生,它不是一句空洞的口号,而是深圳包容精神最生动的诠释。这句朴素的表达,精准地概括了深圳的人口政策—1984年取消粮油关系、2012年实施积分入户、2018年推出“ 秒批” 落户。截至2024年,1799万常住人口中的56%为外来移民,户籍人口与非户籍人口比例从1980年的91演变为如今的23,真正实现了“城市属于奋斗者”的庄严承诺。可以说,对每一位奋斗者的尊重,让包容成为深圳与生俱来的基因。

见微知著的城市哲学

漫步于深圳街头,你会发现这里就像一个巨大的“文化熔炉”。清晨,你可以在肠粉店内品尝地道的广式早茶,食客之间用粤语互致问候;转个街角,又能走进一家陕西面馆,感受西北面食的豪爽;中午时分,韩国料理、日本寿司、意大利披萨等异国美食能够满足你的味蕾……不同地域的美食在这里汇聚,形成了独特的饮食文化,而这只是深圳包容性的沧海一粟。

文娱方面, 深圳不遗余力地满足不同群体的多样化需求。既有高雅的交响乐演出,让音乐爱好者沉浸于艺术殿堂;也有接地气的街头文艺表演,吸引着众多市民驻足观看。每年举办的文博会,更是将全球的文化创意产业汇聚于此,让深圳人在家门口就能领略世界多元文化的魅力。

浓缩全球的世界之窗

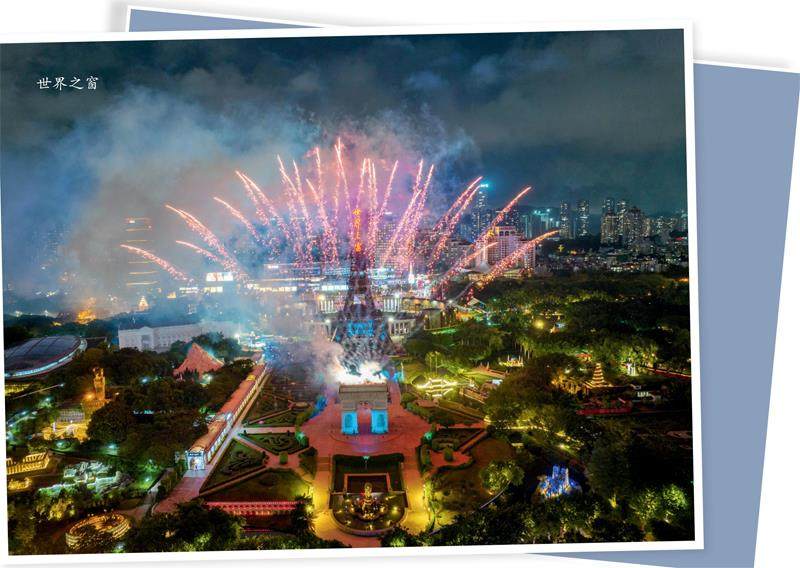

世界之窗于1994年开园, 如今已成为深圳地标性文化旅游景区。世界之窗以“您给我一天,我还您一个世界”为核心理念,在48万平方米的土地上浓缩了全球130多处人文自然景观,涵盖了50多个国家和地区的文化精华。从埃菲尔铁塔到埃及吉萨金字塔群, 从日本桂离宫的茶道表演到尼亚加拉瀑布的磅礴水幕,游客可在一天内跨越时空,打卡巴黎凯旋门、印度泰姬陵、悉尼歌剧院等世界奇观。景区不仅是静态的缩微博物馆,更以动态的演艺激活文化体验。每晚的埃菲尔铁塔灯光秀以声光电演绎“五洲欢歌”,每周六的烟花秀与近千架无人机编队在空中拼出“我爱深圳”等图案,已成为深圳低空经济的标志性景观。此外,景区每年还举办国际啤酒节、音乐节等活动,将德国的黑啤、巴西的桑巴与本土的潮玩文化相融合,吸引着四方宾客。

据统计,作为国家5A级景区,世界之窗已累计接待游客近1亿人次,承办过央视春晚、世界大学生运动会闭幕式等重大活动,其编排的《盛世纪》《凤舞东方》等大型史诗演出,更以跨文化叙事入选国家文旅重点项目名录。如今,世界之窗已从单纯的旅游景点升级为深港文化融合的纽带。港澳居民凭借“港澳居民身份证”可便捷入园,跨境学童在游玩中可感受多元文明。景区内的“梅拉尼亚小镇”商业街区,融汇了欧洲风情建筑与本土文创产品,诠释着“包容共生”的城市哲学。

“一小时生活圈”的跨境民生

高铁“ 一站直达”、通关“ 一地两检”、地铁“一卡通用”、跨境巴士“无缝对接”、文旅公交“免费乘坐”,当下,深港之间日趋便利的“同城化”公共交通服务,让深港两地“一小时生活圈”畅行无阻、快速可达,香港与内地居民的“双向奔赴”已经成为生活新常态。

跨境学童是深圳包容性的重要体现。每天清晨6点半,罗湖口岸的专用通道准时开启,3万余名身着不同校服的跨境学童在电子标签的“滴滴”声中快速通关。这道独特的风景线,正是深圳包容精神向国际延伸的缩影。自2007年香港“学券制”实施以来,越来越多的香港家庭选择在深圳居住,享受更低的生活成本与更优质的教育资源。深圳边检总站为此研发了电子标签查验系统,将学童通关时间从10秒压缩至两三秒。这种“通关即达”的便利,不仅是技术的创新,更是对多元需求的尊重。

面对40万跨境居住的港澳居民,深圳创造了多个“ 第一”:2021年, 落地全国首个“港澳药械通”,让香港居民在深圳医院用上国际新药。同年,实现“湾区社保通”,4万港澳居民在深参加医疗保险。这些政策的背后,体现了深圳“来了都是一家人”的人文关怀。

从包容到共荣的进化方程式

包容带来的最直观变化是人口结构的年轻化。深圳拥有全国最富活力的劳动力群体, 平均年龄为32.5岁。这种优势在科技领域转化为创新动能,年轻从业者敢闯敢试,催生大批科创企业,深圳每万人发明专利拥有量达110件, 位居全国首位。在华为、腾讯等企业中,35岁以下研发人员占比超半数,在人工智能、量子计算等领域持续突破, 让这座城市以年均超10% 的研发投入增速,构筑起充满爆发力的创新生态。更深远的影响在于文化领域,“山西姥爷”王朝珠为深圳地铁书写站名,将书法文化融入城市记忆;维吾尔族艺术家在锦绣中华民俗文化村演绎赛乃姆舞蹈,将民族特色与现代走秀相结合。当200多种方言在市民中心交响,当56个民族的节日庆典在莲花山公园轮番上演,深圳向世人证明—多元文化不是负担,而是城市发展的催化剂。

值得一提的是, 深圳的包容精神还与国家战略相遇,粤港澳大湾区的宏伟画卷得以徐徐展开。深中通道的开通让“一小时生活圈”成为现实。自“港车北上”“澳车北上”政策实施以来,超100万辆次港澳车辆穿梭于大湾区,跨境消费热潮持续升温。这种“制度之异”与“民生之同”的融合,正是深圳包容精神的最高境界。

站在深圳特区成立45周年的节点上回望,包容始终是深圳发展的底色。它让每一个来到这里的人都能找到归属感,让不同的文化与思想在这里交融碰撞,催生出无限的创新活力。未来,深圳将继续秉持包容开放的精神,在改革开放的道路上奋勇前行,书写更加精彩的传奇篇章。当深圳的包容与国家战略同频共振,这片土地必将绽放出更加璀璨的光芒。

创新之城的成长史诗

清晨6点, 深圳湾畔的华润大厦在氤氲中舒展银翼,玻璃幕墙映照着晨跑者的身影。而在45年前,这里还是一片淤泥漫漶的滩涂,浅水鸭在芦苇荡里踱步,赶海人踩着露水捡拾生蚝。蛇口山梁上的那块“开山炮”遗址碑上,至今还留存着当年爆破的灼痕。

蛇口的“开山第一炮”

1979年7月8日,深圳蛇口工业区基础工程正式破土动工,位于五湾与六湾之间的山头被实施爆破,这声令人震撼的“开山第一炮”标志着中国改革开放的帷幕由此拉开。此次爆破是招商局主导的“五通一平”工程的关键环节,旨在打通阻碍交通的山体,为工业区建设奠定基础。这一炮不仅炸响了特区建设的前奏,更成为中国经济体制改革的象征—蛇口工业区率先推行定额超产奖励制度,打破平均主义“大锅饭”,并在劳动用工、干部聘用、住房商品化等领域创下24项全国第一,形成以市场化为核心的“蛇口模式”。“时间就是金钱,效率就是生命”的标语牌随后矗立于此,成为改革开放时代精神的缩影。作为中国首个外向型工业园区,蛇口孵化了招商银行、中集集团等知名企业,其经验为全国改革开放提供了重要借鉴。

回溯过往,1979年蛇口工业区的开山炮不仅炸开了荒山,更炸开了思想的枷锁。时任交通部香港招商局常务副董事长的袁庚为激励工人创造的“超产奖励制”,让搬运工月工资从40元涨至130元,这相当于扔下一颗“观念炸弹”。如今,走进招商局历史博物馆,那台见证中国首单土地拍卖的电话机、第一张民营科技企业营业执照,正无声诉说着“敢为天下先”的开拓创新品质。

华强北的创业狂飙

深圳华强北位于福田区, 肇启于20世纪80年代, 前身为电子工业区, 后发展为全球最大的电子产品集散地,被誉为“中国电子第一街”。千禧年前后的华强北,堪称中国电子产业的沸点。在赛格大厦的电子市场里,抽屉式柜台上堆满了电阻电容电子元件 。每当档口老板用计算器敲出价格时,屏幕上跳动的不只是数字,更是千万个创业梦想。

这里拥有22家专业电子市场,涵盖100万种元器件,年交易额超2000亿元,曾创下商户数量、营业面积、产品种类、销售额四个“ 全国第一”。2017 年, 完成硬件改造后,华强北转型为科技时尚文化特色街区, 打造了LED屏空中连廊、5G应用体验区、创客空间等创新场景,引入无人机、智能硬件等新业态,并获评国家3A级旅游景区。作为中国电子产业从代工到自主创新的缩影,华强北孕育了腾讯、大疆等企业,孵化出了500多个创客项目,形成了“研发—生产—展示—消费”全产业链生态。目前,华强北正加速向“全国新质生产力策源第一街”转型,重点发展无人机、机器人、人工智能等数智产业,建设全球电子器件贸易中心与硬件创新创业中心。

穿过华强北的步行街,进入腾讯大厦的展厅,微信支付的全球布局图闪烁着蓝光。这家诞生于1998年的科技企业,最初只是华强北一栋旧写字楼里的5 人小团队。如今,腾讯云覆盖全球27个地理区域,微信连接起12亿用户,已成为数字经济的堡垒。在深圳,这样的逆袭故事每天都在上演:1987年,任正非在南山一栋旧楼里创立华为公司,用凑来的2.1万元代理香港交换机;1995年,王传福在莲塘工业区租下2000平方米厂房, 带着20个工程师制造出第一块镍镉电池……这些从草根成长起来的企业,构成了深圳创新的“基因链”。它们就像播撒在深圳这片土地上的种子,在改革的春风中生根发芽、茁壮成长。

“一河两岸”的时代画卷

在深圳河蜿蜒而过的河套地区,深港科技创新合作区正成为粤港澳大湾区最具活力的创新引擎。这片总面积3.89 平方千米的跨境接壤地带,由深圳园区与香港园区共同构成,“一河两岸”的独特地理格局,孕育着深港协同创新的无限可能。从皇岗口岸片区的改造工地到福田保税区的实验室群,这里每天都在演绎着科技与制度的双重突破。正如20 年前华强北电子市场里跳动的计算器屏幕,如今河套的每一个实验室、每一行代码背后,都跳动着全球顶尖科学家与创业者的智慧脉搏。

河套的神奇在于它的“ 协同力”。2017年, 深港签署合作备忘录时, 这片土地还只是深圳河截弯取直后形成的荒滩,如今却已成为全球科创资源的“强磁场”。晶泰科技创始人马健博士带领团队从美国麻省理工学院归国,在河套建立起全球首个AI制药自动化实验室,其研发的智能化药物发现平台已与多家国际药企达成合作协议,推动中国新药研发从“跟跑”迈向“领跑”。香港城市大学吕坚教授团队在这里实现陶瓷4D打印技术的全球首次突破,其研发的高温超导陶瓷材料,不仅斩获4项美国发明专利,更将在手机背板制造领域开启“深圳设计、香港研发、全球应用”的新模式。

在河套,这样的跨界突破每天都在发生。这些创新成果的背后是深港两地“制度破壁”的不懈探索—科研资金跨境“直通车”让香港高校的科研经费可直接用于深圳实验室,“分线管理”模式使科研设备通关时间从72小时缩减至15分钟,成就制、积分制人才评价体系吸引着全球顶尖科学家纷至沓来。

2024年11月,随着《河套深港科技创新合作区香港园区发展纲要》的发布,这片土地的未来图景愈发清晰:至2030年,香港园区第一期将建成世界级产学研平台;至2035年,深港“一区两园”将形成协同创新的全球标杆,成为国家培育新质生产力的重要策源地。伫立于深圳河畔远眺,皇岗口岸片区改造后的100万平方米科研空间已初具雏形,香港北部都会区的塔吊与深圳河套的实验室群遥相呼应,恰似一幅“一河两岸、创新共生”的时代画卷。正如华强北见证了中国电子产业从代工到自主创新的蜕变,今天的河套正书写着粤港澳大湾区从要素流动到规则协同的新篇章,在“一国两制”的伟大实践中,为全球科技创新合作提供“中国范式”。

绿色之城的山海情缘

当晨光穿透深圳湾的薄雾,福田红树林自然保护区的滩涂上,黑脸琵鹭正用它标志性的扁平长喙翻动着泥沙。这片面积仅3.68平方千米的湿地, 每年吸引着超过10万只候鸟来此栖息,成为东半球候鸟迁徙路线上的“加油站”。沿着滨海步道前行,深圳湾公园的椰林与波光粼粼的海面相映成趣,跑步爱好者与骑行者穿梭其间,远处的华润大厦与红树林湿地构成了一幅现代与自然交融的独特画卷。

福田红树林自然保护区

福田红树林自然保护区位于深圳湾东北岸,是全国唯一处于城市腹地、面积最小的国家级自然保护区,也是深圳湾滨海湿地的核心组成部分。这里孕育着全国最完整、最典型的潮间带红树林湿地生态系统,生长着秋茄、白骨壤等12种红树植物,为200余种鸟类提供了栖息、繁殖和迁徙停歇的家园,其中包括黑脸琵鹭、黑嘴鸥等濒危物种,是东亚—澳大利亚候鸟迁徙路线上的重要“驿站”。作为城市中的“绿色肾脏”,红树林不仅能净化海水、固碳储碳,更在抵御台风、减缓海岸侵蚀等方面发挥着不可替代的生态作用。近年来,通过实施生态修复、鸟类监测、科普教育等工程,深圳让这片“海上森林”与城市建筑融为一体,已成为展现人与自然和谐共生的窗口。

深圳的绿色密码藏在城市肌理之中。作为全国公园数量最多的城市,这里分布着1320个公园。从梧桐山的云海到七娘山的野杜鹃,从马峦山的瀑布到阳台山的古驿道,2400多千米的绿道网将“ 山海连城”的梦想变为现实。塘朗山郊野公园与大沙河生态长廊、深圳湾公园的贯通,让市民可以从山林徒步到海滨,感受沿途偶遇豹猫、猕猴等野生动物的惊喜。

从少年奇想到城市共生

鲲鹏径一号桥坐落于深圳市福田区,是深圳“山海连城”计划中首座兼顾人行步道与独立生态廊道的标志性工程。桥上仅十分之一的面积供人通行,其余区域模拟自然山体形态,种植80余种乡土植物,搭配“雾森系统”营造常绿阔叶林、灌草丛、池塘湿地三大共享生态系统,为豹猫、鸟类等野生动物提供了迁徙觅食的通道。自建成以来,已记录到240余次动物穿行。这里的灯光设计以“落在山林的月”为主题,采用低空照明与防眩处理,实现“暗天空保护”与景观美学相统一。廊桥还搭载多维智慧监测系统,实时监控生态数据与桥梁安全,推动着生态修复与城市发展的深度融合。作为广东省国土空间生态保护和修复的典型案例,鲲鹏径一号桥不仅缝合了28年的生态断点,更以“人、桥、自然共生”的创新实践,为高密度城区生态廊道建设提供了深圳样本。

这座横跨梅观路、连接梅林山与银湖山的生态廊桥,源于2018年3位深圳初中生的“异想天开”。当时,明德实验学校的张楚楚、李欣蔚、胡凯文在《海绵城市研究》的拓展课上发现被公路割裂28年的两山生态断点,然后耗时半年完成了《关于在深圳建设生物通道的设想》课题,提出在梅观路修建“动物桥”,方案细节( 如80余种乡土植物配置、隐蔽式迁徙通道)与最终落成的鲲鹏径一号桥高度吻合。这份曾获深圳市青少年科技创新大赛一等奖的提案,埋下了城市生态共识的种子。

2021年, 深圳“ 山海连城” 计划开始启动,将少年的纸上蓝图转化为民生工程:3000余名市民参与设计投票,院士团队优化结构,最终形成“十分之一桥面行人道+十分之九生态基质”的颠覆性方案—桥上模拟自然山体,铺设豹猫喜爱的藏身处石碓、鸟类滑行的砌石通道,种植80余种蜜源或浆果植物;桥下采用“雾森系统”还原山林湿度,为鼩鼱、鼬獾等中小型兽类迁徙提供走廊。值得一提的是,桥名“鲲鹏径”取自深圳200千米远足径主线,寓意生态“ 鹏程”; 而“ 一号桥”, 则呼应其作为全市首座“双功能廊桥”的里程碑意义。

从初中生的课题到城市基建,这座桥的诞生浓缩着深圳的生态哲学:28年的割裂之痛,催生出“让桥为自然让步”的决心;60米钢拱跨越的不仅是公路,更是“人民城市人民建”的治理共识。正如设计者所言:“当孩子们的画笔触碰到城市的肌理,深圳的绿色未来便有了最鲜活的注脚。”

绿色发展的先行探索

作为改革开放的“试验田”,深圳的绿色实践始终与时代同频共振。新世纪伊始, 深圳面临土地资源紧张、人口快速增长等诸多挑战,却毅然选择“ 生态优先” 的发展道路。2005年, 深圳在全国首次提出“ 生态立市” 战略, 将全市50%以上的土地划入基本生态控制线,严禁开发建设。在城市建设中,深圳鼓励企业通过智能光伏玻璃实现建筑自发电;在产业升级中, 深圳坚决淘汰高污染、高能耗企业,不断培育新能源、节能环保等绿色产业。如比亚迪已成为全球新能源汽车领军企业,大疆无人机以绿色科技赋能生态保护,华为数据中心通过智能技术降低能耗……截至2024年,深圳战略性新兴产业增加值占GDP比重达41%,绿色产业已成为经济增长的新引擎。

位于深圳福田中央商务区(CBD)的平安国际金融中心,高599米,是以“垂直绿色工厂”理念打造的全球领先的绿色摩天大厦。该大厦顶部10层及部分外立面,镶嵌着总面积达6200平方米的高效碲化镉光伏玻璃,形成了华南地区最大的单体建筑光伏系统,年发电量可达150万千瓦时,相当于满足3000户家庭一年的用电需求,年减少碳排放约1200吨。大厦还配备智能微电网系统,实现太阳能发电与市电的智能切换,并通过建筑能源管理系统实时监控能耗。结合空气净化幕墙等技术,使整体能耗较传统超高层建筑降低30%以上。可以说,“建筑即发电站”的理念为城市核心区的绿色低碳发展提供了标杆范例。

深圳的绿色宜居还体现在对细节的雕琢之上。2018年, 深圳在全国率先推行生活垃圾分类“蒲公英计划”,让环保理念深入人心。2020年, 全市公交全面电动化, 新能源汽车保有量突破60万辆,占比居全国首位。2023年, 光明科学城“ 蓝绿交织” 规划落地, 将30% 的土地留给生态空间,以此打造“科学+ 生态”的创新范本,真正实现了“绿色不是奢侈品,而是触手可及的生活日常”。

站在莲花山山顶,俯瞰深圳这片改革开放的热土,邓小平铜像那阔步向前的姿态,依旧续写着“春天的故事”。这座由中央批准的全国首座邓小平雕像, 以青铜铸就的6 米身躯承载着伟人的功绩与殷切的期望,其北侧的花岗岩石墙上镌刻有题词——“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的”。这不仅是对过去的肯定,更是对未来的宣言。铜像目光所及,平安国际金融中心的玻璃幕墙折射着新时代的光芒,市民中心的白鸽掠过如织的车流,曾经的边陲渔村已华丽转身为全球科创高地。习近平总书记亲手植下的高山榕枝繁叶茂,与铜像共同见证着“改革开放不停步”的铿锵誓言。当暮色为城市披上金装,铜像坚毅的身影融入万家灯火,恰似改革开放精神早已深植这片土地,激励着一代又一代奋斗者在新时代的征程中勇毅前行。

【责任编辑】王凯

∶ ∶