1973年,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的计算机科学家雅克·维达尔首次提出,通过头皮上的电极可以检测大脑发出的实时信号,并将其解码以控制计算机。这一发现标志着脑机接口(BMI)技术的诞生。脑机接口是在大脑与外部设备(如电脑、机械臂等)之间建立的直接连接,能够实现信息交换并控制外部设备,完成各种功能和行为。其核心原理是捕捉大脑信号并转换为电信号,绕过外周神经和肌肉,直接建立大脑与设备之间的通信与控制通道,是一种新型的人机交互技术。

从应用领域和功能上看,脑机接口主要分为三大类:一是医疗型,用于治疗疾病或帮助患者康复,恢复其运动、交流和感知能力;二是增强型,对正常人体功能进行增强和改善,如调节注意力、改善睡眠、增强记忆力或建立外骨骼等;三是研究型,用于深入研究大脑功能,如分析脑电波的强弱与功能、探索大脑生物电流与情绪的关系、研究大脑思维和神经语言机制等。

从技术路径上看, 脑机接口目前主要分为侵入式和非侵入式两大类。侵入式脑机接口需要将电子芯片植入大脑,从而获取更强的大脑信号,全面且准确地执行大脑指令,但安全性保障存在一定挑战。非侵入式脑机接口则通过头戴装置接收大脑信号,安全性更高,但信号较弱, 难以精准捕捉大脑的真实意图。非侵入式脑机接口的安全性更高,因此,此类研究项目数量最多,占比约为80%。不过,非侵入式脑机接口的执行能力不及侵入式脑机接口。以目前人们最关注的脑机接口功能—打字、写字和说话为例,侵入式脑机接口基本可以实现这些功能,而非侵入式脑机接口虽然能够实现打字和写字,但在说话功能上还存在一定的局限性。

在中国, 无论是进行侵入式还是非侵入式脑机接口研究, 都必须遵循《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》等相关法规,申请并通过伦理审查后,才能启动研究项目。

在医疗领域, 进行侵入式脑机接口研究需要根据手术植入物、有源植入物(需要外部能源的植入物)指导原则和相关标准,进行安全性和有效性充分验证,包括提供生物相容性检测报告、型式检测报告、大动物安全性有效性报告等。

以健康人群为研究对象的基础研究, 同样要经过申请和伦理审查, 并且研究者还需建立安全风险防控机制,包括严格的操作规程、常见的误操作纠正机制、紧急情况下的预案、中止程序和补救应急指南等, 保证被试者的人身安全。

侵入式脑机接口:让病患重新掌控人生

目前,侵入式脑机接口获得了较多关注,随着一系列重大技术突破,它有望成为治疗罕见病、帮助残障者康复及改善其生活质量的重要技术手段。

用意念恢复肢体功能

在残障者中,有一些高位截瘫患者是因为车祸、运动损伤等原因导致的,损伤部位以下的肢体都失去了运动能力。这些患者的大脑与四肢之间的“联系”被切断,导致其失去运动能力。通过脑机接口技术,可以将大脑信号转化为机械装置能够“理解”的控制指令,从而让患者自主操作家用电器、轮椅、机械臂等设备。在中国,高位截瘫患者为300万~400万人,脑机接口技术为这些患者带来了希望,能够帮助他们部分恢复肢体功能,重拾生活自理能力。

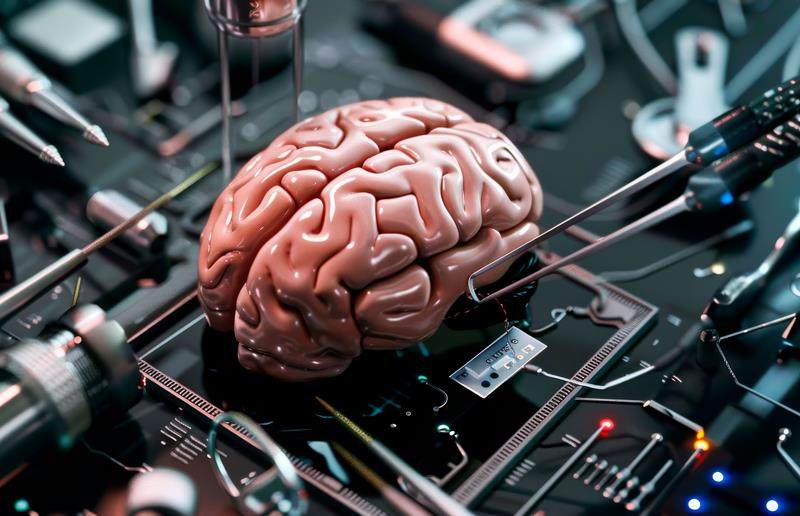

2023年10月24日,清华大学医学院洪波教授团队研发的无线微创植入脑机接口NEO(Neural Electronic Opportunity) 完成了首例临床植入试验。该手术由北京宣武医院赵国光院长和单永治主任团队主持并实施。

NEO是无线微创植入式脑机接口, 分为体内和体外两部分。体内机仅两枚硬币大小,埋于颅骨内,电极覆盖在硬脑膜外,能够在采集脑信号的同时,避免破坏神经细胞活动,防止感染、水肿及免疫排异反应。此次接受植入的是一位因车祸导致颈椎完全性损伤(ASIA评分A级,即完全性损伤,通常预示着恢复可能性较低)、四肢瘫痪已14 年的高位截瘫患者。手术结束后,研究者便成功采集到患者感觉运动脑区的神经信号。患者于术后10天出院,在家康复期间,体外机通过患者的头皮为体内机供电并接收信号,再经由电脑或手机上的应用程序(App)解码,实现脑机接口通信。