在6月25日“全国低碳日”这一天,《中国适应气候变化进展报告(2024)》(以下简称《报告》)发布。《报告》中提到,2024年为有气象记录以来最热年份,全球平均气温较工业化前水平升高约1.55 ℃,首次超过1.5℃的温升红线。另据中国气象局国家气候中心的数据分析,随着气候变暖持续加剧,2025年极可能成为史上最热年份之一。

众所周知,气候变化是当今世界面临的最严峻挑战之一,二氧化碳等温室气体的过量排放是导致气候发生剧变的主要原因。近代工业生产、交通运输甚至日常生活都会消耗大量煤炭、石油等碳资源,它们最终以二氧化碳等形式释放到大气中,导致温室效应加剧,全球气温上升。

为减缓气候变化,各国通过签署《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》等国际协议,承诺减少二氧化碳等温室气体的排放,也就是进行碳减排。2020年9月,在第75届联合国大会上,我国承诺将采取更有力的减排政策和措施,力争2030年前实现碳达峰,努力争取2060 年前实现碳中和。

什么是碳达峰和碳中和?实现减排的最有效举措有哪些?为实现碳中和,目前还面临哪些挑战?

碳中和:从“高碳”到“零碳”的跨越

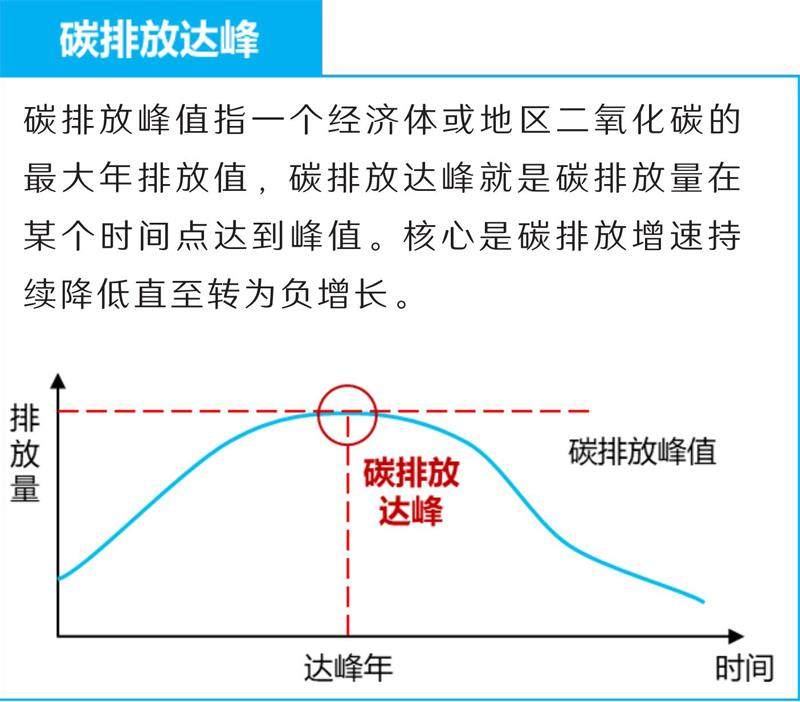

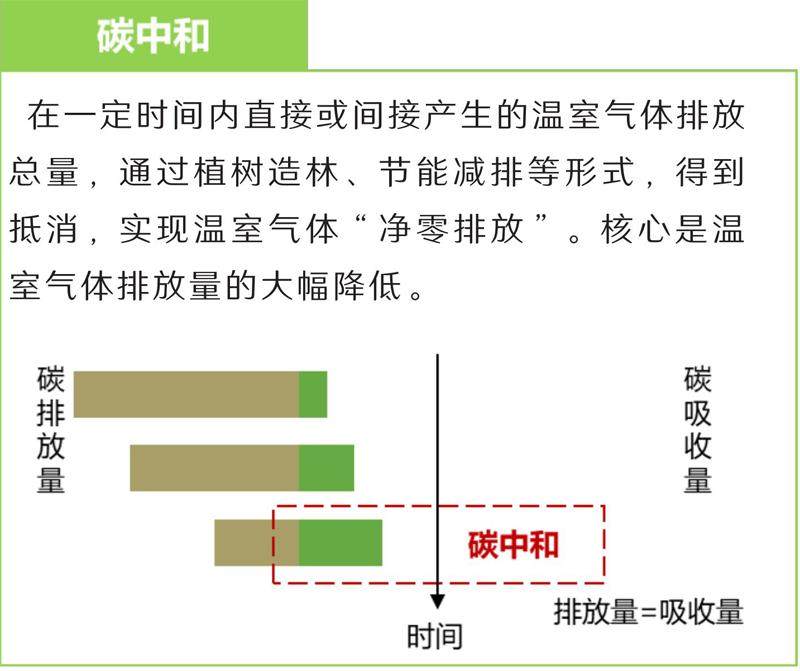

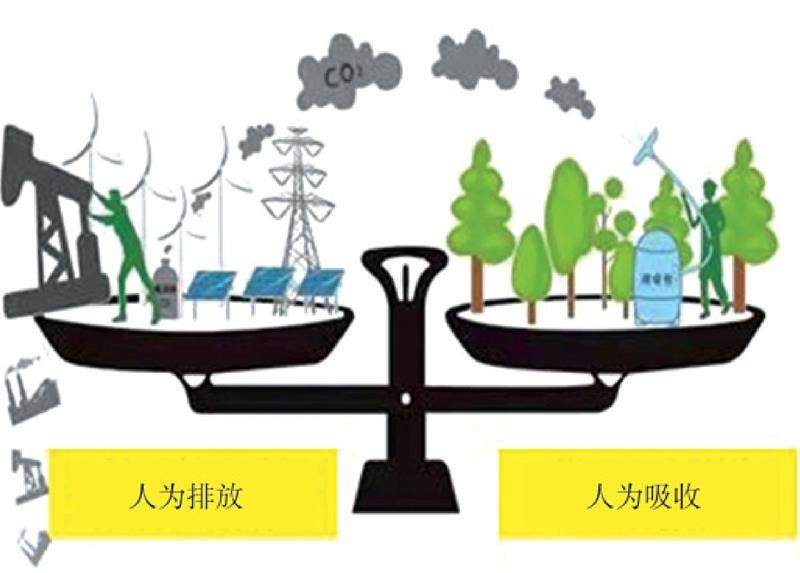

碳达峰是指一个经济体或地区的二氧化碳排放量在某一个时间点达到历史峰值后,不再增长,而是平稳波动甚至逐步回落。作为二氧化碳排放量由增转降的拐点,碳达峰的出现标志着碳排放与经济发展实现脱钩,碳达峰的目标包括达峰年份和峰值两个要素。从表面看,碳达峰是约束碳排放强度问题,其本质是能源转型和生态环境保护问题。碳中和是指一个地区或国家、企业、产品、活动或个人,在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳等温室气体的排放总量,等于或小于该地区或国家自然环境能够转化或吸收的二氧化碳等温室气体总量,也就是说,实现了温室气体的净零排放。在碳达峰和碳中和的关系中,碳中和是碳达峰的最终目标,碳达峰是实现碳中和的必要前提,只有实现碳达峰,才有可能达到碳中和。实现碳中和是一个循序渐进的过程,碳达峰出现的时间和峰值水平直接影响碳中和实现的时间和难度:达峰时间越早,实现碳中和的压力越小;峰值越高,实现碳中和所要求的技术进步和发展模式转变的速度越快,难度就越大;从碳达峰到碳中和的时间越长,减排压力越小。根据《2024 全球城市碳中和年度进展报告》,已有148个国家明确提出了碳中和目标,苏里南和不丹则已率先完成碳中和目标,进入“负碳时代”。

提高能源效率和优化能源结构是实现碳中和的基础。通过技术创新和政策引导,降低单位产出的能源消耗,并大力发展可再生能源,逐步减少对化石燃料的依赖,才能最终实现碳中和。

与此同时,各国也在制定和完善与碳中和相关的政策体系,包括碳税、碳排放权交易等市场化机制,以及财政补贴、技术研发支持等政策措施。

目前,不少国家已将碳中和概念纳入国家发展战略。我国使用的“碳中和”术语有广义和狭义之分。狭义的“碳中和”仅指二氧化碳的排放中和,广义的“碳中和”则涵盖二氧化碳中和、温室气体中和、气候中和、净零二氧化碳排放及净零温室气体排放等。在国际上,“碳中和”通常使用“净零”概念,是包含各类目标的广义“碳中和”概念。