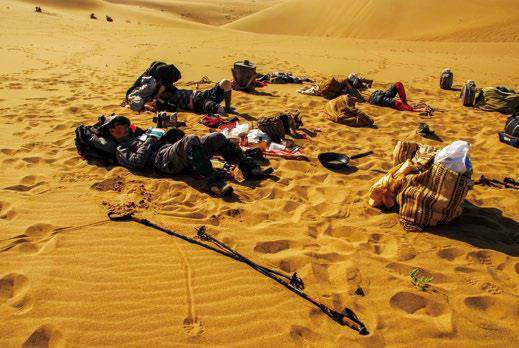

4人,8匹骆驼,11天,254公里,这串数字组成了作者一行人的巴丹吉林沙漠徒步之旅。神秘的海子、无垠的沙山……他们试图用最短的脚步,去丈量这片沙漠绚烂的生命与风景。

穿越之旅的前五天,我们凝视过巴丹吉林沙漠中最大的海子诺尔图;在风沙灌顶中手脚并用攀上“沙漠珠峰”必鲁图;在绵延的沙山中与飞驰的越野车擦肩而过;在伊克苏海图的巨大沙盆中看着断壁残垣而沉默……

时间来到第六天,驼铃复响,黄沙依旧。前方,更辽阔的沙海与未知的旅程,正等待着我们。

1粮尽水绝?无尽的沙海迷踪

杜埃的疯狂奔逃带来巨大损失:没有一根黄瓜保持完整,大部分变成碎块,以至三天后从驼包里翻出最后一小截蔫黄瓜时,我们两眼放光;我们珍藏六天的十几个苹果遍体鳞伤,无法继续保存;几个玻璃调料瓶摔得粉碎,两个盆子也被摔瘪。

第六天清晨,钻出帐篷,着眼处又是湿漉漉的。老米惊呼:“天哪!又下雨了!”旁边传来陶积福慢悠悠的声音:“没下雨,是起霜冻了。”抬眼望去,蓝天洁净如洗,红彤彤的旭日跃出山梁,将粉色晨光铺洒在大地。

9点半,阳光斜斜地倾洒,所有事物都拖出长长的阴影,昨天还平淡无奇的沙山、蒿草、灌木,似乎一夜间焕发了神采。沙地上,一条条褶皱夸张地展示着朔风的刻痕,蒿草柔软的长叶轻舞摇曳,在沙地上投下变幻莫测的光影。

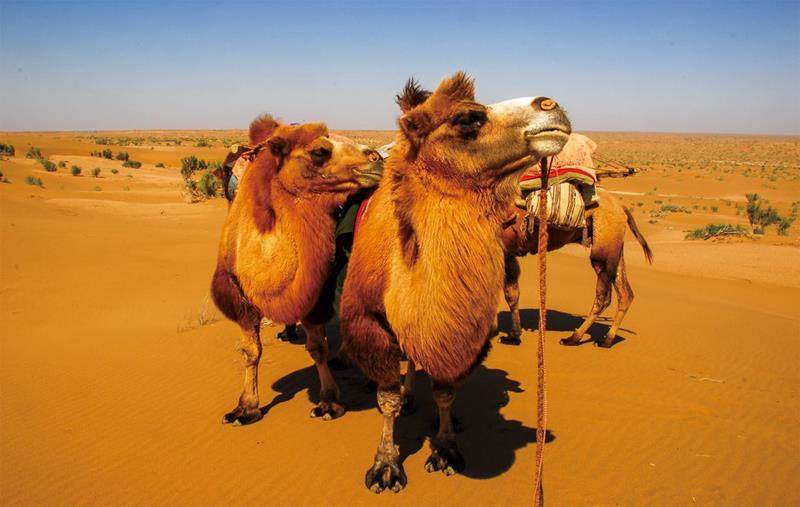

沙盆里散布着许多骆驼爱吃的比博草(向导音译),向导们解开驼绳,让没有吃饱的骆驼解馋。我和老米循着别的驼队留下的脚印前行,很快走进连绵的沙山。赤黄的沙丘塞满眼帘,绿色的灌木和蒿草已经消失,四周是无尽的荒凉和萧索,一切寂静无声。

天空蓝得惊心动魄,纯净得不染纤尘,那种让人心悸的沁蓝,再高明的画师也无法调出。放眼望去,天地间只剩两种颜色,无边的黄沙和无垠的蓝天往远处蔓延,最终吻合在世界的尽头。

我们接连翻过几座沙梁,突然发现驼队的脚印消失了,大风刮起的黄沙掩埋了一切痕迹。我和老米分头爬上两侧沙山找路,却只看到零星的骆驼脚印散落在沙山周围,辨不清方向,我们只好守在山脊上等待自己驼队的到来。

一个多小时后,驼队赶来,就地打尖烧茶。我们这才知道,骆驼正在吃草的时候,有辆摩托车冲进沙盆,骆驼因发动机的轰鸣声而受惊,于是四散奔逃。那匹叫杜埃的骆驼,驮着我们的食品袋狂奔,驮袋颠到地上,拖拽了一公里远。

杜埃的疯狂奔逃带来巨大损失:没有一根黄瓜保持完整,大部分变成碎块,以至三天后从驼包里翻出最后一小截蔫黄瓜时,我们两眼放光;我们珍藏六天的十几个苹果遍体鳞伤,无法继续保存;几个玻璃调料瓶摔得粉碎,两个盆子也被摔瘪。

收拾好行李,循着敖日格勒留下的车印穿行在沙原。敖日格勒是乌仁图雅嘎查的队长,他常常骑着摩托来这里寻找走失的骆驼。敖日格勒的家在木呼仁呼都格,今晚我们将在他家落脚,这也是我们穿越路上的最后一户人家。

烈日当空,温度直线上升,我们浑身被烘烤得发烫。行走在松软的沙地上非常别扭,每一步都陷得很深……渐渐地,四周的沙山变得低矮。当我们登上一座沙山顶远眺,看见重重沙山的尽头竟然出现一望无垠的平坦沙原,也就是说,茫茫的沙山区终于就要走到头了!这份突如其来的惊喜,瞬间给我们疲软的双腿重新灌注了力量。

一行人埋着头专注地行走,不经意间,太阳移到西边的山梁。当最后一道沙梁被我们甩在身后,眼前就是广阔的平坦沙原,深邃天幕映出敖日格勒家黑色的房屋剪影。敖日格勒一个人住在这里,他的妻子陪着10岁的孩子在阿拉善右旗读书。

卸下沉重的行装坐到炕上,几杯茶水下肚,敖日格勒拿出一个硕大锃亮的银质酒杯和一瓶丝路春白酒,开始挨个敬酒。我不知道沙漠里喝酒有什么规矩,当酒杯递到面前,先假意推辞一番,再双手接过,浅尝一口奉还。