2022年,设计软件领域的霸主Adobe开出200亿美元的价格,意图收购其最大的“眼中钉”——协同设计平台Figma。但是,这场被视为将重塑行业格局的收购未能履行,一年多后,因英国和欧盟监管机构的反垄断审查,收购宣告失败。Adobe不仅向Figma支付了10亿美元“分手费”,也间接为Figma的价值和行业地位背了书。

3年后,Figma选择独立上市。2025年7月31日,Figma正式登陆纽交所,成为今年全球技术领域最受瞩目的IPO之一,开盘后就冲到83美元,较发行价33美元翻番,盘中更是一度逼近125美元,涨幅超过270%,首日市值一度超过563亿美元。

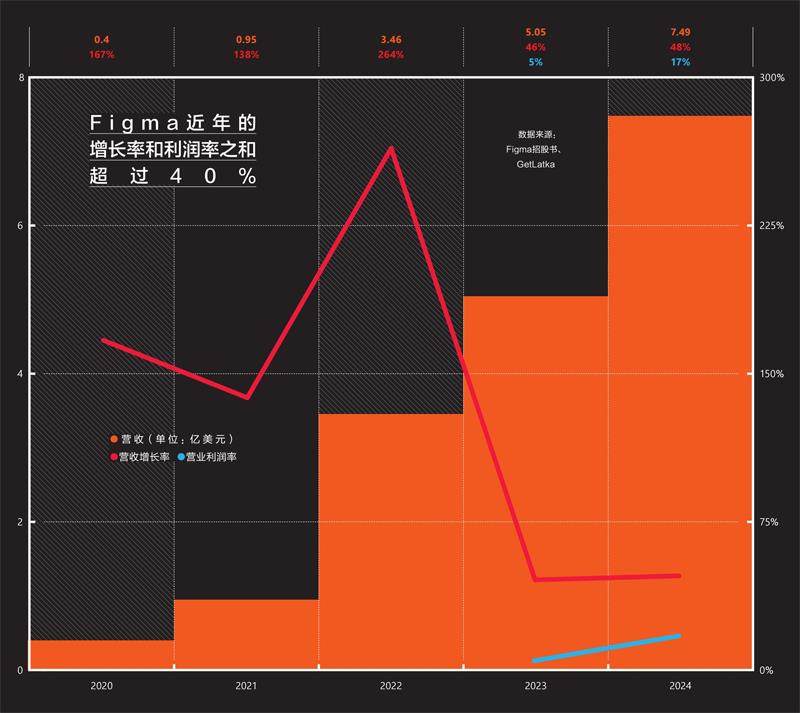

截至2025年一季度,Figma的年化经常性收入(Annual recurring revenue,ARR)达到9.12亿美元,同比增长46%。以此为基准计算,Figma的市销率约60倍,远超过去10年软件即服务(Software as a Service,SaaS)行业7.1倍的平均水平。SaaS指不再使用传统的买断制销售软件,而是通过互联网以即用即付费的方式将软件提供给客户。

投资者偏爱Figma的原因不难理解:这家协同设计平台在全球范围内几乎没有对标者,投资者很难用既有的估值体系来判断它。就像当初Netflix以流媒体平台的身份IPO时,投资者也很难借鉴租碟店生意对它估值。Figma代表着一种难以被归类的灵敏型小公司:它们擅长激发投资人的想象力,并以此获得溢价。

而且,Figma的增长并非依赖“烧钱换市场”——公司毛利率稳定在约90%,经调整的营业利润率为20%。按衡量SaaS公司健康度常用的“Rule of 40”(增长率+利润率>40%)标准,2024年,其两项之和超过60%,财务表现无疑是优等生水平。

这家如今搅动风云的巨头,起点仅仅是两位刚走出校门的年轻人。2012年,布朗大学三年级学生Dylan Field和他计算机图形学课程的助教Evan Wallace获得了投资人彼得·蒂尔的10万美元奖学金,条件是他们必须辍学创业。两位创业新人希望研发基于云端的协作设计工具,做出“云端的Adobe”。

Figma想做的产品听起来并不新鲜,但在当时称得上大胆。同时,这家公司的故事充满了坚韧与耐心,耗时4年才打磨出第一款正式产品,第5年才开启商业化。

从浏览器里的设计软件,到操作系统

“通过团队协作,将创意转化为最好的产品与体验的地方。”在招股书中,Figma这样介绍其产品定位。这句总结精准地点出了Figma的野心:它不只想做一款设计工具,而是要成为产品开发的协作中枢。

2012年Figma成立时,设计行业的协作流程分散且混乱:设计师各自为战,使用着多款互不兼容的工具,通过邮件附件发送标注文件的方式协作,文件名常常是类似“Draft_FINAL_v13(V2)”的混乱格式;设计师可能花费几小时修改了一个项目,最后才发现自己使用的是两天前的旧版文件。

Field和Wallace看到了革新设计行业的潜力,决定抓住这个机会。他们想做的,并非简单复刻一个云端Photoshop,而是要从根本上重塑设计团队的协作方式。他们押注了一个在当时看来近乎疯狂的方向:基于刚出现的WebGL技术,用浏览器做专业级设计工具。

当时业内普遍不看好这种用浏览器来实现协作设计的理念,程序员担忧这在技术上难以实现,设计师则认为这对设计的专业性缺乏尊重。早期Figma的融资和招聘都困难重重。公司的种子轮融资仅获得380万美元,Field回忆称:“如果我不在一见面时就立刻打开笔记本电脑展示工具的运行效果,他们(指投资人)根本不会相信我,我甚至无法让他们在会议里耐心待下去。”

设计圈的反应则充满怀疑。躲在角落埋头工作,在交稿时揭幕作品,这是当时设计师们普遍的工作方式。Figma收到的大多是“如果这是设计的未来,那我要转行了”“骆驼是委员会设计出来的马”这样的嘲讽。

在技术上,尽管当时市面上已经有了Google Docs这样的在线文档协作产品,但基于浏览器运行Photoshop的概念仍被视为天方夜谭。红杉资本的合伙人Andrew Reed曾指出,“打字延迟是小事,但绘图光标稍有延迟就会毁掉体验”。Figma想完成的“多人实时在线协作”技术壁垒极高,不仅要解决文本编辑的操作变换,还要处理更复杂的图形对象、图层关系、样式属性的实时同步。

技术攻坚的难度远超预期。2015年,公司成立3年多,仍然没有推出一款正式产品,漫长的开发期让团队备感压力。Wallace带领的技术团队虽有实力,但并不清楚如何将技术打磨成一个设计师愿意用的产品。