2018年,在高考大省广东的高考录取榜单上,建筑学是“金字塔顶端”的专业。考生想要进入传统强校同济大学的建筑学专业,至少需要672分、全省排名前232名。6年之后,这一门槛跌至650分、省内位次高于2852名——名次前后对比的差距将近10倍。类似的曲线在其他省份同样上演:昔日的状元首选,正逐渐成为需要谨慎选择甚至会被旁人劝退的“遇冷专业”。

数据的转折还不仅仅出现在志愿填报中。十余年前,高等教育研究机构麦可思发布的《中国大学生就业报告》,把建筑学推上了“断层第一”的宝座:2014年,建筑学专业多项就业指标位列各主要专业第一位,本科毕业生就业率高达98.3%,几乎所有人都能进入相关岗位;在毕业半年后收入最高的专业中,建筑学以毕业后半年平均月收入4757元高居榜首,其次才是金融学、软件工程等专 业。

然而《2024中国本科生就业报告》中,建筑学的名字已彻底消失。如今,建筑学毕业生的就业满意度不仅低于本科平均,工作与专业的相关度也跌至70%,这意味着每三名毕业生中,就有一人转向无关领域。薪资虽仍略高于本科平均水平,但优势已几乎不复存在。

房地产行业的骤冷,是压倒骆驼的最后一根稻草。国家统计局公布的数据显示,今年1月到6月,全国房地产开发投资同比下降11.2%,其中住宅投资下降10.4%。产业收缩直接挤压了建筑学人才的吸纳空间。

然而,最深层的矛盾并非行业冷暖,而是专业培养与市场需求的错位。3位建筑学科班出身的公司人对《第一财经》杂志的讲述,揭示了这种错位的多重样貌。

对还没毕业的建筑系学生而言,行业下行期带来的困惑与焦虑几乎贯穿了他们的大学生活。课堂里,他们被训练成为理想化的建筑师,可走出校门,他们要面对的是市场需求收缩的惨淡现实。仍在学校读书的00后黄宇杰是在行业低点“逆流”考入建筑系的跨专业研究生。他的选择看似非理性,却代表了年轻人选择专业的一种新态度:不再将学科视为一个明确的职业通 道。

博士在读的杨剑飞选择坚守创业,他向我们揭示了教育体系内在的问题:建筑学极其强调实践,但很多学生参与真实项目的机会有限。过去的技能训练多针对房地产黄金时代的住宅和商场设计,但市场需求已转向新兴领域。这导致毕业生即使来自顶尖院校,也可能缺乏实操能力和适应力。他还指出,建筑学的学科教育有点类似“师徒制”,学生能力和实践经验高度依赖导师培养,缺乏统一的训练标准,导致毕业生技能参差不齐,难以满足市场需求。

从建筑跳槽至游戏行业的朱文瀚,其经历则充满了幻灭与重构。他深刻思考了中国建筑行业的积弊,诸如对政府过度依赖、内部的恶性循环以及个人创造力的湮灭,但他仍不掩饰自己对建筑这门学科的热爱。他的经历,某种程度上也证明了建筑教育作为一种强大的“通识教育”,其价值或许远超一个行业本身。

无论坚守还是改行,这些路径并没有对错之分,却共同指向一个现实:学校培养的是理想化的建筑师,市场需要的却是能快速适应、将能力跨界迁移的多面手。市场繁荣时期,这种错位被掩盖了;衰退之时,它便赤裸显现。

建筑学热度的起伏,是一个更普遍的隐喻。任何一个今天的“热门专业”,都可能在几年后迅速遇冷。真正需要思考的,不是单一专业的冷暖,而是教育能否在行业周期之外,为年轻人提供抵御不确定性的能力。

在行业下行期学建筑

2019年,我考上了南京林业大学,学环境设计下属的室内设计专业。我高考时走的是艺术生方向,最初想学的是戏剧影视美术,但高考没考好,就误打误撞地进了室内设计专业。

我虽然是艺术生,但其实一直对建筑更感兴趣。这个念头在大一就有了。当时觉得室内设计和建筑离得近,加上学校里的不少老师有东南大学建筑系背景,我对空间又很感兴趣,制图课学得也还行,就动了跨专业的念头。毕业后,我跨专业考上了同济大学建筑系的研究生,现在是研二。

但进同济之后,我发现建筑学和我想象中不太一样。本科的时候,我更关注的是感受、体验、人文层面的东西,但建筑学更理性。建筑专业的学习其实更像是一种训练,它会教你以一种更宏观和抽象的视角去设计建筑,虽然不一定聚焦在每个具体的人,但你不得不承认,那样设计出来的建筑,可能在宏观层面上是更好用的。

还有一个更复杂的体验是,我逐渐发现,建筑并不像我原来想的那么有意思,它其实比较沉重。要设计一个建筑并让它落地,中间涉及非常多的利益相关方、人脉和各种资源。哪怕是在上海市区做一个十几二十平方米的小建筑,也要经历很多来回拉扯,并不像我本科学艺术时以为的那么自由,大手一挥就可以解决。

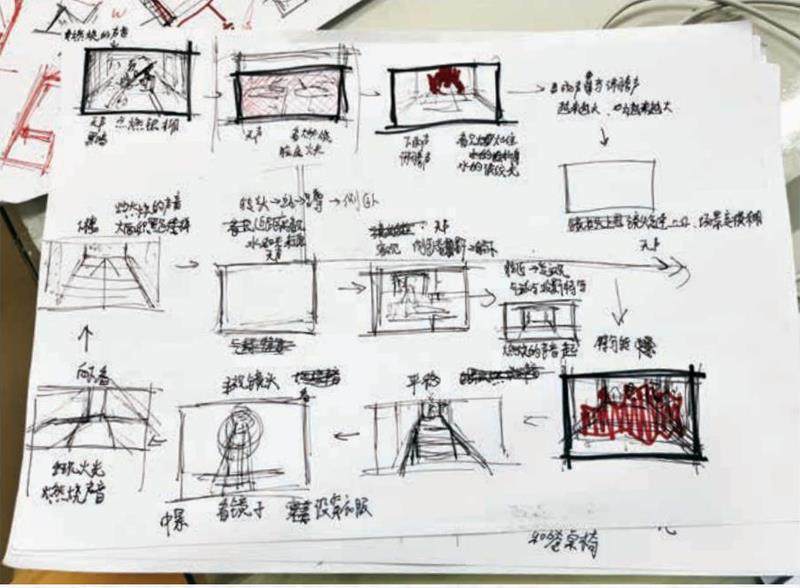

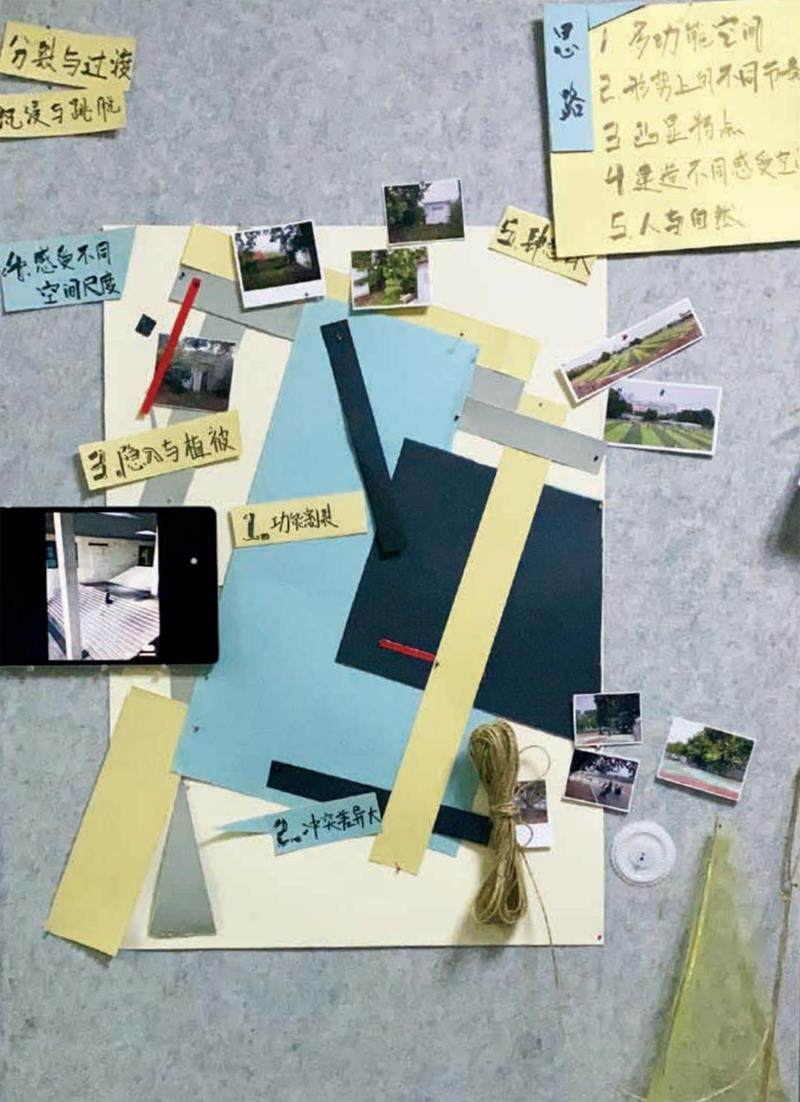

我的导师没有直接告诉我这些复杂性,而是让我去实践。去年,他叫我去上海,参与他一个大约4000平方米的展览项目。团队人不多,我们作为学生甚至可以直接跟甲方对接。对接的过程比起真实的建筑项目已经简化很多了,但我还是感受到了远超预期的复杂。

这些让我意识到,建筑学的限制比我想象的多得多,其中很多是一种自我规训式的约束。例如,在设计课上,老师特别对我强调——他对其他本科学建筑的同学不会这么要求——无论你的概念是什么,最终必须落实到空间和建筑的具体形态上。

相比之下,设计创意学院那边有个环境设计专业,他们可能不那么关注最后建成的东西具体长什么样,而是更侧重于人与人的关系的流动,或社会网络如何通过设计产生变化。在建筑学院,这些因素并非不重要,但绝不是第一位。首要任务仍是建筑最终长成什么样,只有具体有形的作品会被视为真正的建筑。

起初,我以为通过改造设施、更新社区,是可以解决一些社区问题的。但现在我意识到,很多问题不是盖个房子、更新一下公园就能解决的。这背后有非常漫长的过程,需要和居民、居委会、政府等各方利益相关者打交道。建筑师只是整个流程中的一环,但大部分建筑师只关注自己这个环节的工作,对前后环节发生的事情并不关心。

建筑师常有的认知是,甲方改方案是对自己不尊重,但从整体实现过程来看,更值得关注的是各方如何博弈,以及这些博弈最终如何塑造建筑。明星建筑师之所以不同,是因为他们拥有更大的话语权和影响力。

我没办法简单地说自己是否喜欢处理复杂的利益关系,但我明白这是无法回避的。我对建筑行业没有太清晰的边界认定,就像我不觉得只有去设计院才算做建筑。还有一些小型事务所或工作室,它们可能不那么在意建筑的最终落成,而是更关注其他方向。我可能会倾向于选择这样的方向。虽然在传统建筑从业者眼中,这可能“不那么建筑”,但对我而言,这或许更符合自己对设计与社会影响的理解。

来这边读书之后,确实有同学会问我,为什么那么“想不开”跨考建筑专业。这或许也反映出艺术生和工科生的某种区别,艺术生更倾向于选择自己真正愿意做的事,不会太受外部因素影响。本科时我其实并不太关注行业变动之类的问题,只是单纯地想学空间设计相关的内容,所以就选了建筑学。我们原本专业的就业面也比较宽,大家不会觉得你学了这个就非得干这行不可。

而且,我还是更看重具体的方向。我导师的研究方向和我感兴趣的内容比较接近,虽然建筑学里确实有些规范或习惯让我不太适应,但整体上和我本科想做的事有衔接。所以我更关注的是当下在做的事,而不是整个建筑行业是不是“不行了”,或者就业怎么样。我从来也不觉得学了建筑就非要留在建筑行业不可。哪怕做展览、做其他项目,未必非要在传统的建筑框架里。

我周围大部分同学其实都不太想留在建筑行业。他们本科就是学建筑的,比我更清楚这行的实际情况,比如在设计院加班有多累、收入到底多少、加班对健康有多大影响、干得有多不幸福。这些他们可能都已亲身经历过,所以很多人准备改行。

我原本以为,大家改行是为了多赚点钱。年轻人想多挣钱也很正常。但后来跟我一个学妹聊,她告诉我,“网上都说,同济建筑研究生学院快变成产品经理学院了”,好多人都在往互联网大厂跑。但她觉得,很多人并不清楚自己到底想做什么,只是看别人这样做,也就跟着做了。

我举两个室友的例子。一个对写代码更感兴趣,也觉得互联网行业收入更高,所以正在尝试转向AI或互联网方向;另一个室友比较特殊,他已经工作很多年了,在设计院轮转过一圈才来读研。他的职业规划就比我周围的其他同学更成熟,他现在更想要一条安逸稳定的路,比如读博进高校。总之,他完全不想再回设计院了。

研究生阶段,同济会用“梯队”制代替传统的班级概念,每个梯队代表一个研究方向。我所在的是“当代建筑与空间策略研究”梯队,其他还有外国建筑史与理论、中国建筑史与理论等等。

说起来,我们梯队在建筑学院里可能比较“亚”——我们不盖房子,而是做展览和文化的研究,研究的对象可能也不那么建筑,比如我们会研究基础设施带动下的城市发展,这其实可能和艺术会走得比较近。我师门里的学长学姐们,毕业后基本上也都没做太“建筑”的工作,但大多还是和建筑相关。比如有些去做快消品的室内空间设计,也有些转向游戏行业,但多少也和建筑有关。

我最喜欢的一门课是“建筑人类学”。它和大多数建筑学课程不太一样,关注的不是怎么设计或建造一个建筑,而是建筑最终是如何被建筑出来的,以及建成之后如何持续被使用和重塑的。

这门课要求我们每个人自选一个田野调查点去做调研,并在中期做汇报。