喜欢南美,一是因为它远,难以抵达;二是它陌生而晕眩,语言、气候、感官、色彩,空气中有花香。陌生感,是我旅行的动力。

2023年12月26日,周二,第17天,巴西福塔莱萨(Fortaleza),30摄氏度

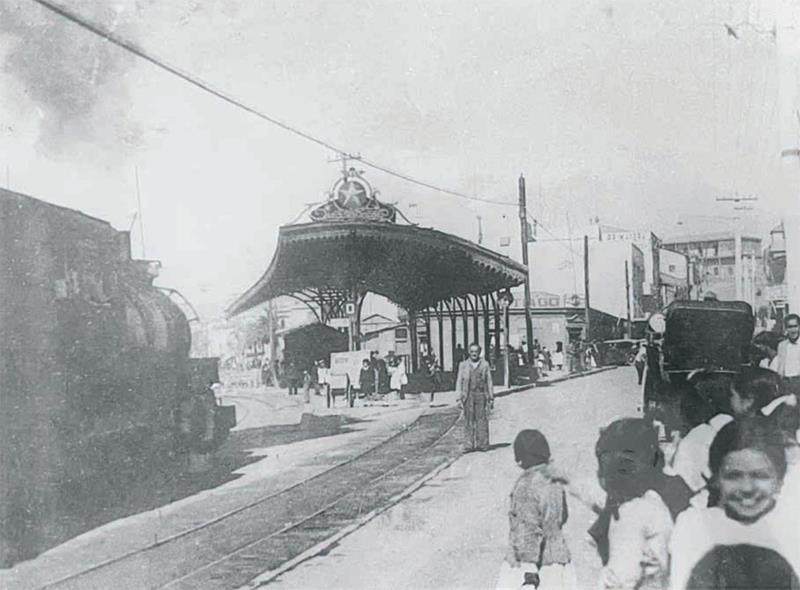

晨抵福塔莱萨,从没听说过这个城市。我首次去巴西是1992年,先到圣保罗,一落地就激素上扬,兴奋又警觉。葡萄牙语的世界,一旦语言不通,就感觉危机四伏。旅行,我奔陌生感而去。10∶45下船,一些老油条的美国人早已赶到码头跟黄牛司机砍价,成功的就上路,砍不动的就回船,索性罢游了。他们多半以前来过,不在乎。我们叫了辆车,想去海里游泳。一对天津老夫妻不说英文,又到了葡萄牙语地盘,有点忐忑,想搭车,当然欢迎。当地人最喜欢的是梅雷莱斯海滩(Meireles),海水蓝得晃眼,像是童话。租了躺椅、太阳花伞。童龄小贩窜过来兜售水果,我们要了几只椰子解解渴。我下海游了几圈,怕有鲨鱼出没,只敢在浅水区。巴西经济增长乏力,人均月薪不到3000元人民币,低于印度。不过阳光炽热的国家,人容易乐观。眼前的海水蓝得有点假,竟让人有点被麻醉的快意。三四个中学生模样的朝我们靠近,只是腼腆地笑。我问他们来意,打头的说,他们在当地技校读书,想募点钱去美国学IT。看他眼神诚恳,宁可信其真,也没问他为何今天没去上学,给了他10美元。回程没打车,想见识一下老城。老城破落,蓝色涂鸦满街,没几家店铺开门,公交车偶尔驶过,烈日下拉下长长的黑影。终于走到攻略上的中央商场,是个巨大的钢结构。中午升温,里边的货,多半“中国制造”,旅游纪念品似乎也来自义乌。转往旁边大教堂,上帝又不开门。大街上,一中年劳工,黑衣长袖拉着板子车,车上斜站着十多个女模特衣架子,下半身裸露,粉色肌肤,周围用粗绳捆着,不让它们倒下。烈阳下,肉欲的燃烧与苦力的挣扎。

2024年9月,复旦大学教授张力奋结束了他此生最漫长的一次旅行,也是世界邮轮环球行之最。全程274晚,他踏足七大洲和南北极,途经65国的150多个港口城市,以完成一个写作计划,记录疫情结束后的全球景象。新年伊始,本刊邀请他开设专栏“一个人的地球”,跟随他游历动荡世界,目击地缘政治之变,品味大自然与各国民生,以文字、以摄影、以绘画留存私人记忆,偕你同行。

半天逛下来,只是昏沉。想到此行要走160多个港口,不知道“皇家”怎么选定航线,希望没有凑数的。记起今天是毛主席130周年诞辰。对我们这代人,他的生日是集体记忆的仪式感。记得小时候那天食堂里会吃面,加糖的。

2024年1月4日,周四,第26天,乌拉圭蒙得维的亚

船抵乌拉圭首都,坐大巴去独立广场。1830年宪法颁布,乌拉圭正式建国,中国当时是清朝道光十年。1930年,为庆祝建国百年,乌拉圭承办了首届世界杯足球赛。对乌拉圭的第一印象,它很不“拉美”,肤色、人种、肢体语言更像欧洲,难怪昵称“南美瑞士”:小国,人口350万左右,白人占90%以上,印第安人不足5%,多为意大利、西班牙、德国后裔。令我吃惊的是此地华人少得可怜,据说仅三四百人,或是华人最少的国家。1980年代中期,乌国结束军人独裁,推行议会民主,政局稳定,人均GDP 2万多美元。不过,对它的好感,因我在独立广场找厕所受挫且收门票而大打折扣。世上的国家制度,可按厕所经营方式分为两类:厕所收费国与厕所免费国。厕所免费的,当然更为人道。

今日行程是拜访一家酒庄。途中常见路旁玫瑰色的袋子,里边装了土豆、洋葱,是农民摆摊卖的。打理酒庄的女主人教我们辩认葡萄。她是意大利人后裔,做事利索,又透出阳光烤熟后的慵懒。乌拉圭地势平坦,有点像她祖先的家托斯卡纳。我们一众人聚在酒庄大厅里,中间是舞台,和着鼓乐的是穿着红披风的探戈舞者。客人们围坐四周品酒,最后脚底发痒则全场起身牵手跳群舞。好酒者半醺着重复酒话,打听酒的价钱,而后捧着几瓶好酒上车。回程车里,多半打盹,岁月静好。车到码头,人半醒,太阳开始收场,一天又到头了。

以前我常把乌拉圭与巴拉圭弄混——它们都在南美。若阿根廷愿意匀出点地盘,两个“拉圭”即成邻国。1992年我去巴西,开完会从里约坐夜车去伊瓜苏瀑布,就在巴西、阿根廷和巴拉圭三国边境。巴西司机问我想不想过境去巴拉圭吃早餐,那里便宜。我说想去,可多走一国,但没签证。他说没事。到了巴拉圭一边,从高处俯瞰:巴西一侧景色最养眼,道路齐整,屋舍植被有序;阿根廷也不错,应属小康;唯独乌拉圭边境最杂乱,泥地颠簸。眼前的三国景象,给我上了制度一课。

2024年1月5日,周五,第27天,阿根廷布宜诺斯艾利斯

凌晨5点到岸,码头上亮着黄灯。旁边有集装箱堆场,都是国际航运的老臣:马士基、CMA、中国远洋、台湾长荣,全球物流的搬运工。第二次来阿根廷首都。上回是2013年去南极,先飞此地。记得去了贝隆夫人艾薇塔的墓。