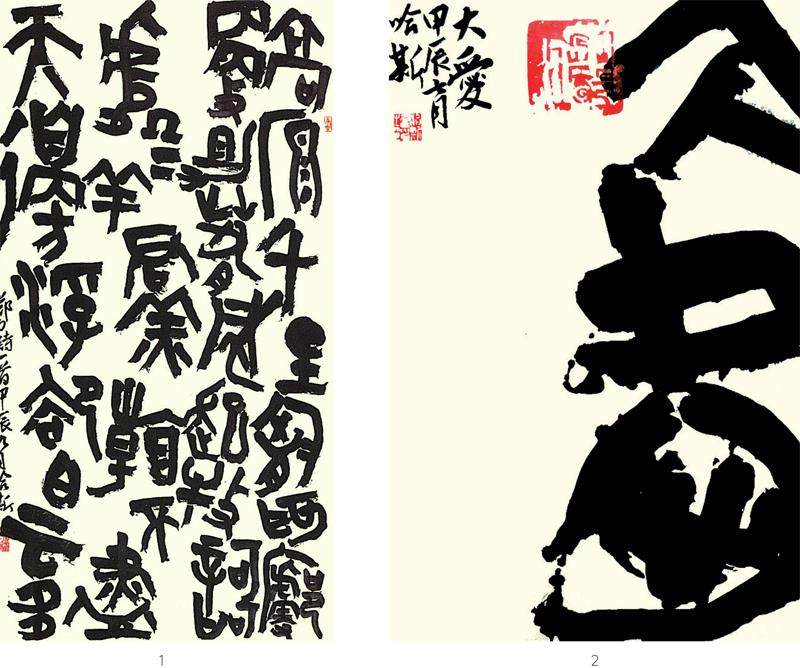

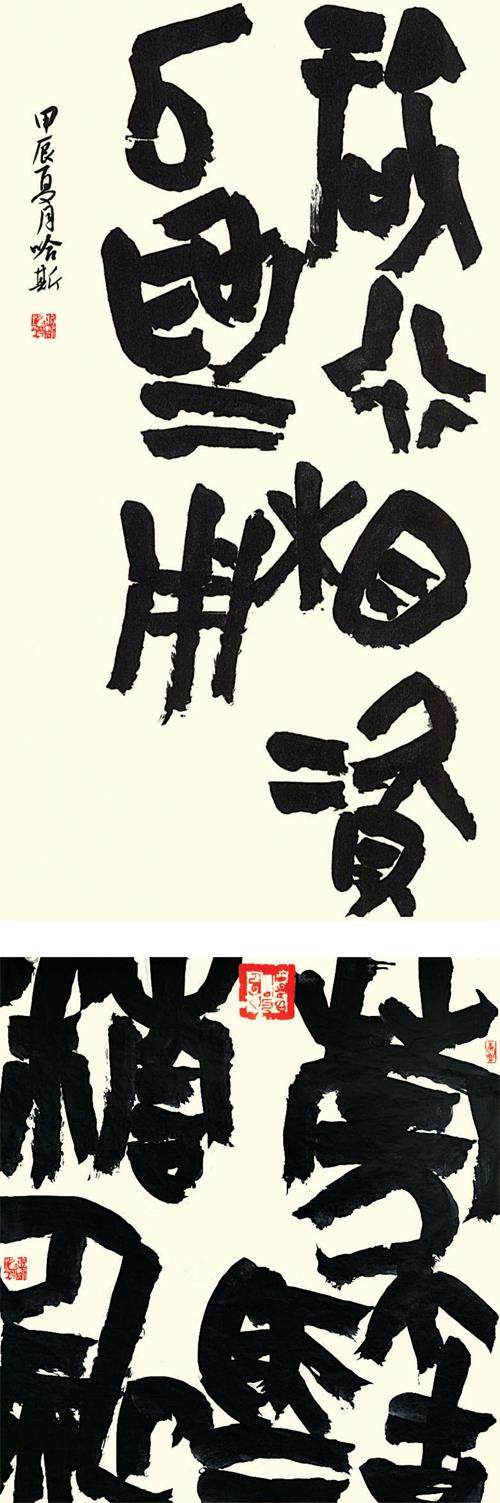

当一方八思巴文印章在石上显露出刀锋劈开混沌的力量,当斑驳的红框与奔突的白文在方寸间掀起风暴,展示的不仅是线条的舞蹈,更是民族的精神图腾在金石之上的重生。哈斯喜贵,这位驰骋印坛的蒙古族艺术家,在秦汉玺印的骨血中注入草原的长风,于元押封泥的肌理里融铸铁骑的铿锵。

破壁者:凿出艺术生路

篆刻艺术的长河里,无数创作者在古玺秦汉印的航道中扬帆,哈斯喜贵独辟蹊径,将目光投向被历史尘封的八思巴文。这种由元世祖忽必烈的帝师创制的拼音文字,因笔画曲盘叠加、结构单调平直,曾被视为篆刻创作的“绝地”,如同戴着镣铐的舞者,既受限于纵向等齐的排列规则,又困于九叠篆式的封闭空间。但哈斯喜贵偏要在这贫瘠之地耕种,于绝壁之上凿路。

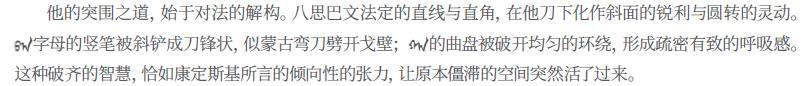

他的突围之道,始于对法的解构。八思巴文法定的直线与直角,在他刀下化作斜面的锐利与圆转的灵动。字母的竖笔被斜铲成刀锋状,似蒙古弯刀劈开戈壁; 的曲盘被破开均匀的环绕,形成疏密有致的呼吸感。这种破齐的智慧,恰如康定斯基所言的倾向性的张力,让原本僵滞的空间突然活了过来。

更令人惊叹的是他对边框的再造。元官印宽厚的边框本是权威的象征,哈斯喜贵却将其变成空间博弈的战场:内缘或作残垣断壁状,似元大都遗址的颓圮雉堞;或斜铲出锐角,如草原上骤然耸立的断崖;有时甚至故意让一角凹进,仿佛被岁月啃噬的岩石。内外残破呼应的技法,深得吴昌硕“既雕既琢,复归于朴”的神髓,让冰冷的石头有了呼吸的温度。

选择八思巴文,是哈斯喜贵对自我的严苛挑战。当同行在明清流派印的舒适区里流连时,他却一头扎进死文字的考据与重构中。为了准确把握字母的精神,他遍历内蒙古各地的元碑、令牌、钱币,在呼和浩特博物馆的元押藏品前驻足数日,只为揣摩一个转折的弧度;他向藏学专家请教八思巴文的音韵规律,将发音的轻重转化为线条的粗细。这种痀偻承蜩般的专注,让他最终将桎梏化为养分,在别人眼中的不毛之地上,种出了属于自己的艺术庄稼。

铸线者:刀石相搏的金石风骨

篆刻的灵魂在刀笔,而哈斯喜贵的刀下,藏着整个草原的力量。