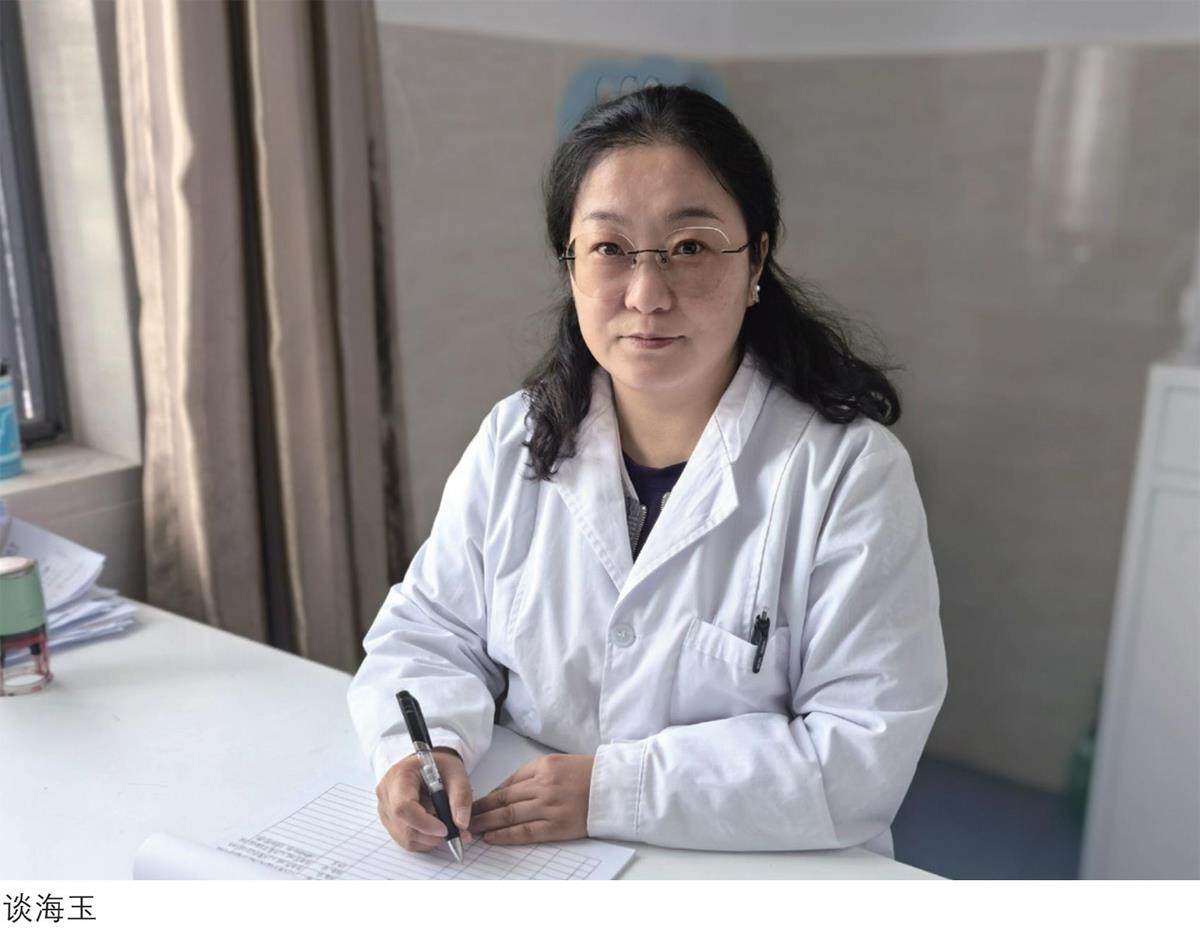

从藏北高原到拉萨校园,从抢救生命的急诊室到守护成长的校医室,谈海玉的奉献从未停歇

调任拉萨那曲第四高级中学校医之初,谈海玉的梦里,常回响着医院里的脚步声和叮叮声——她步履匆匆,对年轻同事、求医的牧民,总有说不完的嘱咐。这梦境,是她在那曲坚守19年的深刻烙印。高海拔地区的工作与生活夺走了她的部分记忆,也让她的身体不断亮起“红灯”,直到调任拉萨的校医岗位,她的失眠症状渐渐缓解,能够睡上久违的安稳觉。

2003年,22岁的青海姑娘谈海玉,作为国家首批西部计划志愿者来到西藏那曲地区人民医院。急诊科、内科、传染科、感控科····辗转多个科室,她把最绚烂的青春留在了高原,成为藏族同胞称赞的“好曼巴(藏语“医生”)”。作为党的十九大代表,她将党的政策春风化雨般融入高原诊室,更以“为人民服务”的躬身实践,诠释着医者仁心与党员担当。

一扇窗,一座桥

谈海玉的微信签名是“一扇窗子,就是一种心境”。这句多年前的记录,如今她已记不清具体缘由。但对于她而言,奔赴西藏,无疑是生命中最重要的一扇窗,更是一座桥,连接起她与一片未知而广阔的世界,开启了她人生新的可能。

1981年,谈海玉出生于青海门源回族自治县一个工人家庭。家中兄妹三人,学习上都很自觉,无需父母过多操心。大哥从中专考入军校,二哥后来也顺利考入大学。父母的工人身份意味着他们没有田地或牧场。“如果不学习,以后就没有其他出路。”这份清醒的认识,早早刻在谈海玉心里。她的姨父是厂医,听诊器、针管成了她儿时的玩具,“会扮医生,很喜欢”。这份懵懂的亲近,让她在学医和考师范之间,果断选择了前者。

在青海医学院临床专业,谈海玉不敢有丝毫懈怠,“不能挂科,不能让家里担心”。父亲的早逝让母亲独自扛起家庭重担,懂事的兄妹三人各自努力地寻找着自己要走的路。临近毕业,谈海玉参加了门源县青石咀镇的医生考试,人生轨迹即将落定。然而,系主任带来的“西部计划”消息,让谈海玉看到另一种可能。“我当时没出过省,想去看看。”那时的谈海玉,对“志愿者”的想象停留在“帮老奶奶洗个头”或“帮助指挥交通”这类事上,但听说能去西藏医院服务,瞬间契合了她心底对于医生的向往。

作为青海人,谈海玉对高原并不陌生。从西宁到格尔木的火车,一路坦途。到了格尔木,“铁路就到头了”。她又转乘大巴,颠簸在通往拉萨的公路上。夏日的高原,天高地阔,“感觉很空旷,也很舒服”。途中虽然遇到修路的插曲,但在警察的帮助下,谈海玉最终顺利抵达拉萨。为期一周的培训,谈海玉见到了来自全国各地的志愿者,“当时感觉志同道合的人还挺多的”,一种新的归属感悄然萌生。

培训结束,谈海玉服务的目的地揭晓——那曲地区人民医院。一辆汽车载着谈海玉和另一名志愿者,从拉萨驶向海拔更高的那曲。七个多小时的路程,接车老师仔细叮嘱着她们:不要快跑、不要跳跃、不要大声笑……

当天下午约四点,终于抵达。医院当时只有两层楼,在谈海玉眼中,“和青海当地县级医院差不多,有的地方还更落后些”。然而,当院领导亲自在门口迎接,将洁白的哈达献上时,那份沉甸甸的重视感,瞬间消弭了环境的陌生与简陋。宿舍是两人一间的土坯房,没有自来水,需要她们打井水;冬天要靠烧牛粪取暖,“和拉萨差别还是很大”。

第二天报到,简陋的医疗条件、稀缺的药品,是摆在眼前的现实。谈海玉被分到了急诊科。在带教医生指导下,她处理着高原反应、轻微外伤等状况,更多时候,“工作像中转站”,谈海玉主要协助将病人分流到其他科室。急诊室那扇旧旧的黄色木门,用力一晃仿佛就要散架,成为她对那曲最初工作场景的深刻印记。

在急诊科大半年的高强度工作中,面对车祸急救等场景的紧张时刻,谈海玉常常“心提到嗓子眼”,之后,她被调到内科。“那时的内科是综合内科,什么病都看。”相比于急诊的惊心动魄,内科工作节奏相对平稳,谈海玉很快适应了这种转变。这扇“西藏之窗”后的崭新图景渐次铺展,她感到自己慢慢融入了高原。

用脚步丈量责任

在内科工作约半年,谈海玉已经熟悉了各项业务。然而,医务科负责人找到她,希望她去支援传染科的工作,并承诺渡过难关后,尊重她调回内科的意愿。当时,传染科仅有的三名医生中,两位医生因身体、培训等原因暂离岗位,科室人手告急。谈海玉没有丝毫犹豫,爽快答应了。在她看来,这份信任不能辜负,而传染科虽然听起来让人却步,“只要科学防护,就没什么好怕的”。