从河南农村的田野少年到高原生态守护者,从实验室的微观研究到湿地的系统治理,他用脚步丈量高原的每一寸土地,用智慧守护雪域的生态安全

全色的光芒倾泻在拉鲁湿地的水面上,折射出细碎的光斑,远处的布达拉宫在晨雾中若隐若现,湿地深处传来黑颈鹤的悠长鸣啼,与岸边藏族同胞转经筒的转动声交织在一起。在这片平均海拔3645米的“拉萨之肺”上,一个身影正弯腰采集水样——西藏大学生态环境学院教授张继峰又开始了新一天的工作。

张继峰表示,纵观全球,湿地保护都面临着诸多挑战。“特别是对湿地生态系统重要性认识不足,在很长一段时间里,人们一直认为湿地是荒地,滋生蚊虫,是需要填埋的,所以在全球范围内,湿地生态系统都遭受了一定程度的破坏。”

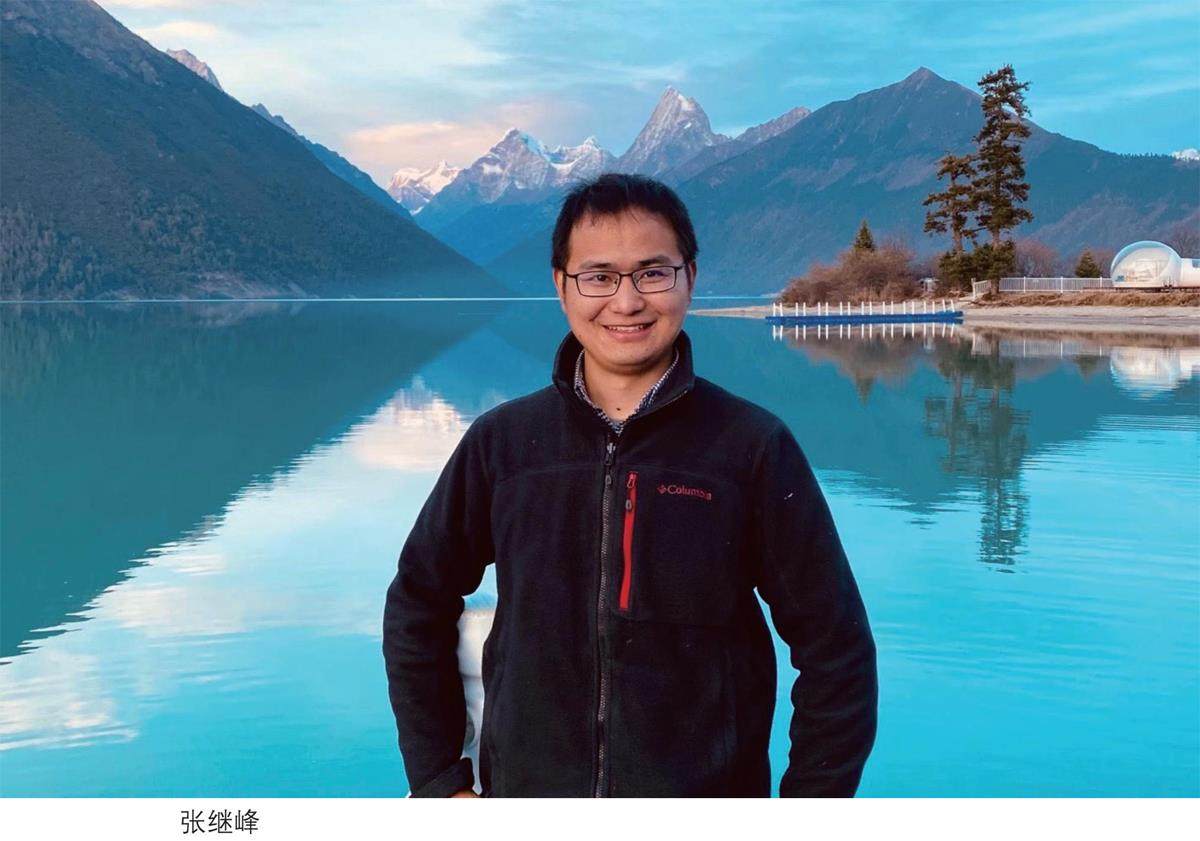

1986年出生的张继峰,今年入选了西藏自治区“珠峰拔尖人才”。他用十多年光阴,在青藏高原编织了一张生态保护网,从冰川纵横的藏东南到湖泊星罗棋布的藏北草原,他的青春早已与这片土地紧密相连。

从淮河之畔到雪域高原

张继峰的家乡在河南信阳,他的生态情缘始于童年在老家的记忆。“小时候,我和伙伴们常在淮河支流摸鱼捉虾,看着清澈的河水渐渐变得浑浊,岸边的芦苇荡逐年萎缩。”这份对自然变化的敏锐感知,让他在填报大学志愿时毫不犹豫地选择了生态学相关专业。2008年从华中师范大学本科毕业后,他放弃了成为中学教师的机会,考入中国科学院青藏高原研究所,师从冯金良研究员,攻读自然地理学博士学位,后跟随国内著名地理学家陈发虎院士进行博士后研究。

第一次踏上青藏高原的情景,张继峰历历在目。2009年9月,研二的他随导师从拉萨出发,沿着颠簸的土路前往然乌湖考察。车窗外,海拔5000米的米拉山口寒风呼啸,奔腾的帕隆藏布江气势恢宏,神秘的来古冰川在阳光下泛着蓝光。“导师冯金良每次到西藏都有明显的高原反应,却坚持带队前行,完成每一次野外考察。”正是这份“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的老西藏精神,让张继峰在冰川退缩的痕迹里、在湖泊沉积的纹路中,看到了生态环境变化研究的价值所在。

青藏高原作为“世界第三极”,拥有全球海拔最高、面积最大的高原湿地系统,湿地面积达1789.81万公顷,占中国湿地总面积的33.39%。这里是亚洲多条大河的发源地,也是全球气候变化最敏感的区域之一。“近百年来青藏高原升温速率是全球平均水平的两倍,冰川退缩、湖泊扩张、冻土消融正在深刻改变这里的生态格局。”张继峰深知,研究高原生态不仅关乎区域发展,更是理解全球环境变化的关键。

在中科院的这些年,张继峰深耕冰缘环境演化研究,通过分析高原冰缘沉积物,揭示冰川与生态环境的长期变化机制。他主持的首个国家自然科学基金青年项目,聚焦高原南部枪勇冰川变化,通过古冰前湖沉积记录重建环境变化序列,揭示变化机制,相关成果发表于Geology,为预测高原生态未来演变提供了关键数据支撑。这段经历让他深刻认识到:“青藏高原不仅是地理高地,更是研究全球气候变化的天然实验室。”

在地球第三极书写科研日志

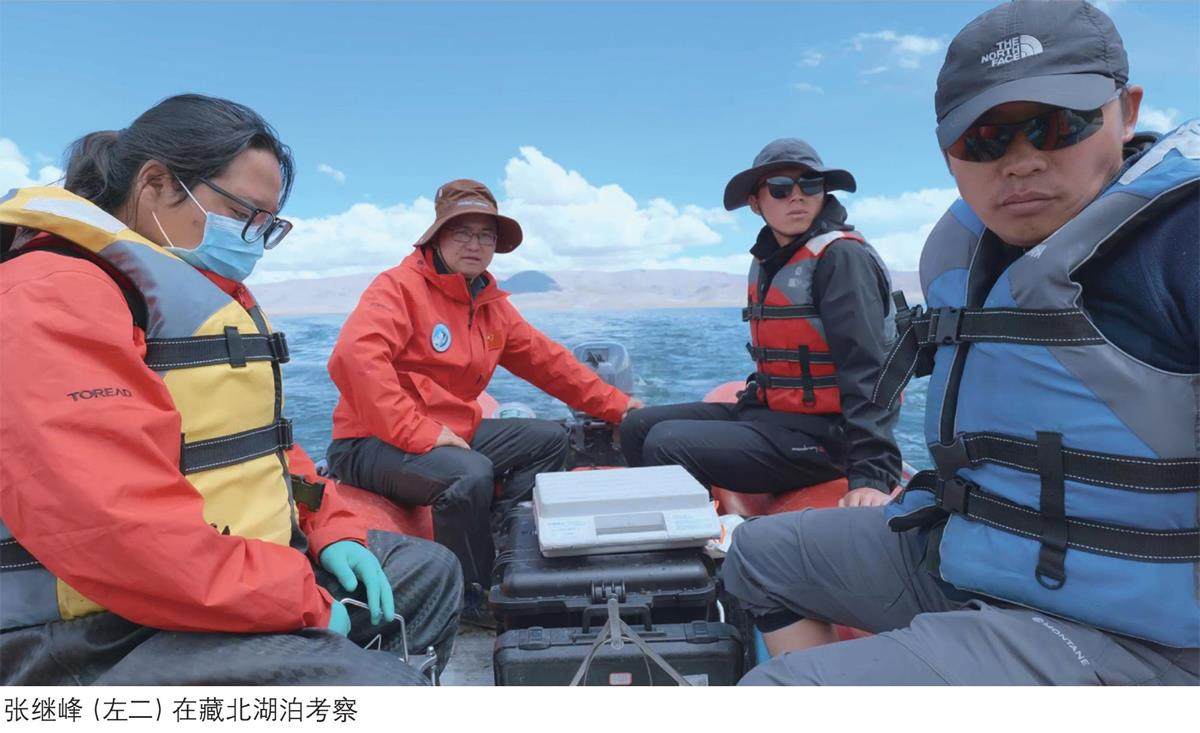

普莫雍措的风浪是张继峰科研生涯中最深刻的记忆。2010年9月,他与团队在这片海拔5010米的高原湖泊开展采样工作,原本平静的湖面突然掀起巨浪,橡皮艇在浪涛中剧烈摇晃,冰冷的湖水瞬间灌满船舱。“我们三个人跪在船里,用脸盆、饭盒甚至双手拼命往外舀水,慢慢地,手指冻得失去知觉,只能机械地重复动作。”最终他们将船划到一座无名小岛躲避风浪,直到次日凌晨风浪稍歇才艰难驾船返回。回到营地,换下湿透的衣服,在炉火旁喝一杯热乎的姜汁可乐之后,他们做的第一件事是清点水样瓶——“万幸,一瓶没少。”

这样的野外考察对张继峰而言是家常便饭。在去藏北湖泊考察的路上,因与经常陷车,连续5天赶路,没有扎营休息。在珠峰大木营附近考察时,高原反应让他头痛欲裂,与藏族学生在5℃的帐篷里就着头灯整理数据,“窗外风雪拍打着帐篷,心里却因跳动的监测数据而温暖”。

正是在这样的坚守中,张继峰的科研视野不断拓展,在陈发虎院士的悉心指导下,2020年发表于Quaternary Science Reviews的论文,系统分析了青藏高原过去万年的生态环境演变,入选ESI全球前0.1%高被引热点论文。