“多年前,我国高品质DHA完全依赖进口;如今,我们不仅实现了自给自足,还实现了出口。这就是科技创新的力量”

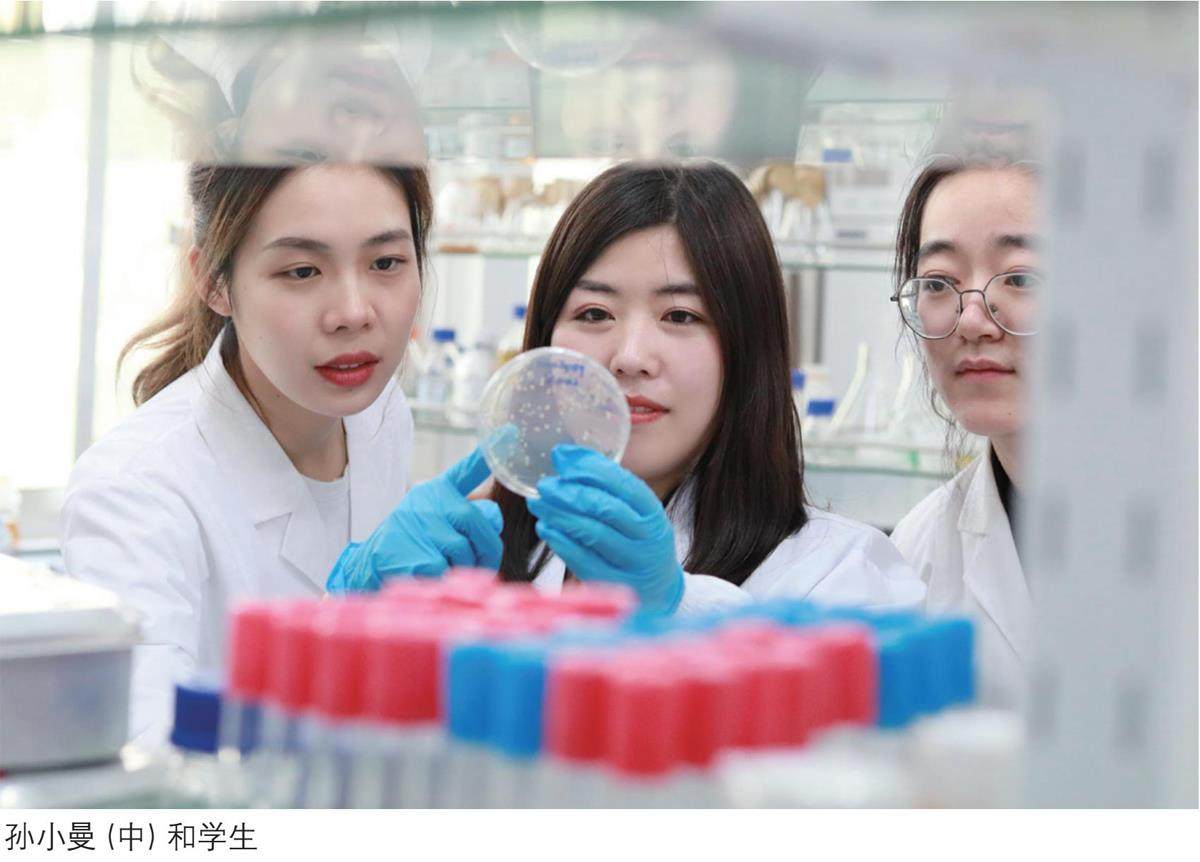

在 南京师范大学食品与制药工程学院的实验室里,中国青年科技工作者协会会员,合成生物学专业系主任、教授孙小曼正和学生们围在操作台旁,讨论着微生物基因编辑的最新进展,神情专注而温和。

十余年来,孙小曼深耕合成生物学领域,带领团队用基因“编写”着微生物的“生产密码”。她带领团队在Nature子刊发表突破性研究成果,开发出机器学习指导的工程菌株优化新策略;她指导学生团队在国际基因工程机器大赛中蝉联金奖,培养了一批又一批生物技术创新人才;她将科研成果转化为生产力,推动Omega- 3多不饱和脂肪酸等健康产品实现国产化突破。一项项成果,印证着她在合成生物学领域的实力,也印证着她始终如一对生命科学的热忱。

院士引领下的科研成长之路

孙小曼是江苏宿迁人,高中时期,她最感兴趣的科目就是生物,这也影响了她后续的专业选择。循着自己的热爱,2014年,她考入南京工业大学生物化工专业,有幸成为黄和教授团队中的一员,开启了她在微生物代谢工程领域的探索之旅。“当时,黄老师刚从美国普渡大学回国,带回了国际前沿的合成生物学理念和技术方法。”孙小曼回忆道,“他敏锐地预见到微生物资源开发的前景,这为我们指明了研究方向”。

黄和教授是我国微生物代谢工程领域的开拓者之一,他提出的“代谢网络全局性系统调控理论”和开发的“非模式工业微生物合成生物学精准高效改造方法”,为我国发酵产业高质量发展提供了核心保障。2023年,黄和当选为中国工程院院士。在这样一位学术大家的指导下,孙小曼的科研视野和思维方式得到了质的飞跃。她跟随导师采集特殊微生物样本,参与建立了我国首个具有地域特色的特殊微生物资源库,从源头上解决发酵产业“卡脖子”问题。

攻读硕士、博士学位期间,孙小曼跟随黄和教授一直从事合成生物学大方向的研究。她介绍,合成生物学就像给微生物“改代码”,通过编辑生物体的基因,让它们按人类的需求生产各种有用的东西。“比如婴幼儿奶粉里常添加的有益脂肪酸DHA,以前需要从深海鱼里提取,又贵又受海洋资源限制。但通过微生物选育技术,咱们可以让一种名叫裂殖壶菌的微生物自己‘生产’出DHA来,不用再依赖植物、动物提取,又高效又环保。”孙小曼又举例,最近很火的“空气馒头”也是如此,以前淀粉需要从玉米、小麦中获取,现在用合成生物学技术,微生物通过“吃”进空气中的二氧化碳,就造出淀粉,这就是合成生物学的魔力。

“黄老师最让我敬佩的,是他始终将国家需求放在首位的研究导向。”孙小曼介绍,当时我国高品质的DHA产品长期依赖进口,价格昂贵且供应不稳定。黄和教授带领团队率先开展了新藻种DHA油脂制备和产业化研究,最终攻克了微生物制造DHA油脂的关键技术难题。作为团队核心成员,孙小曼全程参与了这一重大科研攻关。“关键核心技术,我们买不来、等不来、靠不来。”导师的这句话成为她科研路上的座右铭。

硕博连读期间,孙小曼聚焦微生物功能性油脂的相关研究。菌种是微生物制造功能性油脂的源头及核心。孙小曼跟随团队长期致力于菌种的挖掘与应用,在多年的技术攻关,筛选获得了一株性能良好,且具有自主知识产权的高产油菌株一一裂殖壶菌。这种菌株是非常具有潜力的油脂生产宿主。克服了该菌株在生产过程中存在的一系列挑战后,孙小曼成功构建了裂殖壶菌功能性油脂的生产平台,推动了多种产品的产业化。

“黄老师不仅是学术导师,更是人生导师。”孙小曼感慨道。在她面临职业选择的关键时刻,黄和院士鼓励她走上教学科研岗位:“高校教师既能探索科学前沿,又能培养未来人才,是更有长远价值的选择。”2018年博士毕业后,孙小曼跟随黄和院士团队加入南京师范大学食品与制药工程学院,开始了她“双肩挑”的学术生涯一一一边延续微生物代谢工程研究,一边投身合成生物学人才培养。

从实验室到产业的创新跨越

来到南京师范大学后,孙小曼延续了在黄和院士团队的研究方向,并逐渐形成了自己的特色。她带领年轻团队聚焦“微生物细胞工厂”的构建与优化,在合成生物学工具开发、代谢途径理性设计、工业菌株高效创制等方面取得了一系列原创性成果。

2021年,孙小曼作为第一作者与黄和教授共同在细胞出版社子刊Trends in Biotechnology上发表前瞻性论文Thraustochytrid Cell Factories for Producing LipidCompounds,全面阐述了裂殖壶菌在Omega- 3多不饱和脂肪酸和萜类化合物生产中的应用前景。