那个曾经在苏北高架桥下望着车流憧憬着远方的小男孩,已经在不知不觉间成为了那座桥,一座连接着中国氢能产业的现状与未来、连接着国际学术前沿与产业化落地,也连接着个人梦想与国家战略的桥

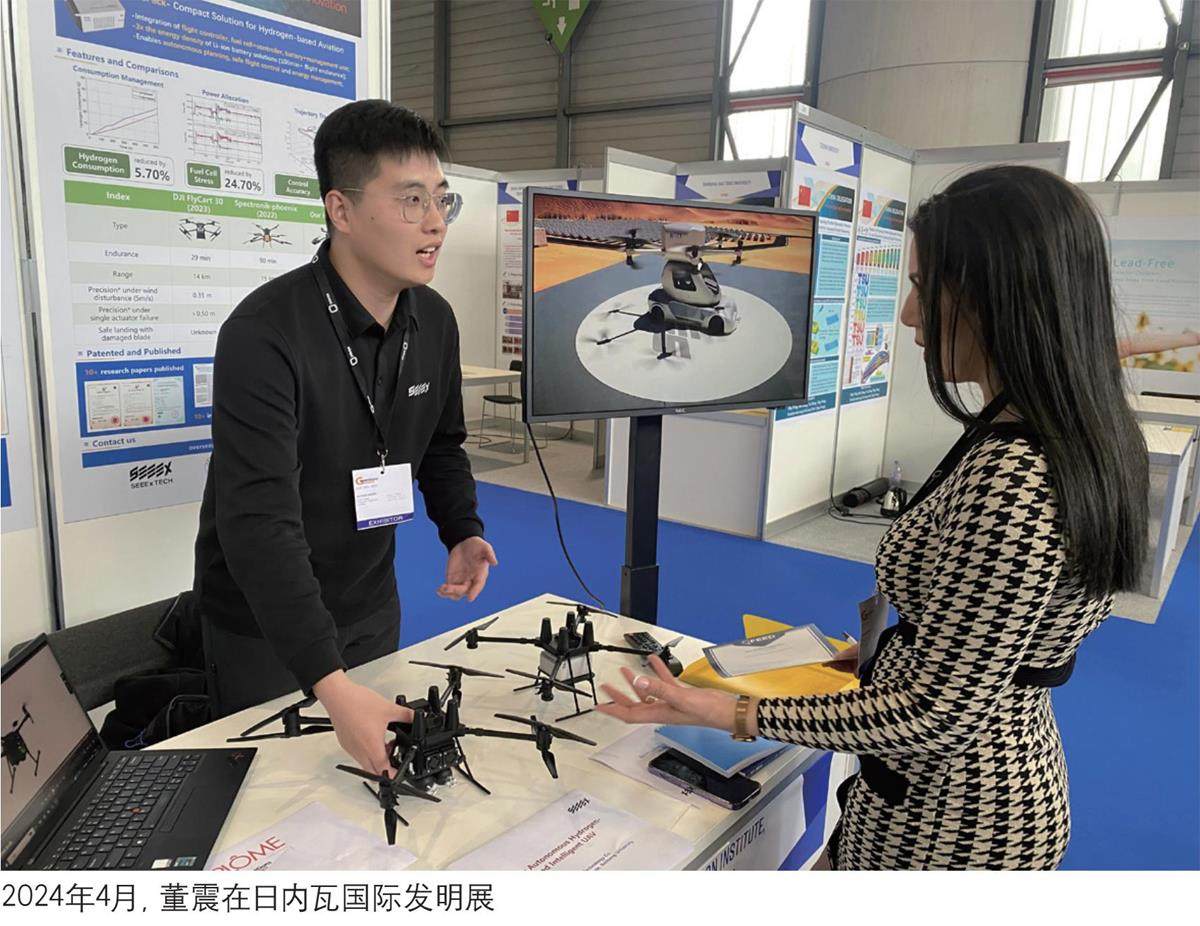

当太湖东畔清晨的阳光穿过溯驭技术的厂房玻璃,董震已经站在氢电系统测试台前了。这位“90后”年轻人,如今头顶中国青年科技工作者协会会员、“福布斯亚洲30U30”、“苏州青年科学家”、“哈工大电气学院最年轻的教授博导”等诸多光环,率领着苏州溯驭技术有限公司在氢能电控领域闯出了一片天地。

从苏北赣榆乡村的土地到英国曼彻斯特的学术殿堂,从创业之初的理念先行到研发出行业首个全域集成一体化氢电耦合控制系统,董震的成长轨迹恰似氢能的特性——看似温和,却蕴藏着改变世界的力量。

童年的“乖”与内心的“不乖”

连云港赣榆青口镇城南董小庄的泥土气息,是董震人生最早的记忆。1994年出生的她后来和同学们交流时,常会有一种错觉,他的童年和同龄人的童年时间轴似乎不在一条线上,更像是同龄人父辈们的童年经历——并不宽裕的苏北农村生活,“地里长什么就吃什么,南瓜、土豆、花生,只有赶集时才能闻到肉香”。

每年春节前后,走街串巷的照相师傅会用老式相机为村民留下一年仅有的影像。董震童年的照片背景有村口冬雪覆盖下的灰色水泥断墙,也有刚刚刷上油漆红彤彤的大门。尽管物质上是匮乏的,父母亲在教育上尤为慎重:小学换了四所学校。“孟母三迁”式的经历,让他早早懂得在环境限制中寻找可能性。他一直是爸妈眼中的乖孩子。后来他回看自己,觉得自己几乎没有过叛逆期,从小他就是邻居家羡慕的“别人家的孩子”,是家长眼中懂事的娃,是老师心目中的好学生。高中,他进入全县最好的奥赛班,才发现“优秀的人大有人在”。班里有一位天赋型选手,似乎不怎么用力,拿遍奥赛金牌。“那是我第一次意识到,人与人之间的差距,可以像两个世界。”但他会留心这位天赋型选手的学习方法,并默默努力。

高考拿到了不错的分数——董震的父母希望他留在省内,读南京大学或东南大学,将来考公考编进体制内工作。他却在地图上圈出最远的学校——哈尔滨工业大学。“那是令人兴奋的未知的地方”,江苏孩子大部分不出省,他出其不意的远行让母亲泪水涟涟,他却感到一种前所未有的力量感——“那是我第一次‘不乖’。”

“左右互搏”式的快速成长

因为成绩优异,董震入选哈工大的“英才计划”,本硕连读。因为不用卷绩点考虑保研,他有了更多探索自己的时间和自由。学习、科研,他是“省三好学生”;担任院学生会主席,他是服务大家的“工大学生干部标兵”。

在哈工大的六年,是董震知识体系与人格成型的关键时期。在这里,他遇到了两位至关重要的“老师”,他们以不同的方式让他体验到了自由带来的无限生命力,以及人生的多种可能性。

第一位是他的硕士导师于泳。在普遍强调过程管控的学术环境中,于泳却对董震采取了罕见的“放手”策略。“他对我很信任,让我自己去找感兴趣的方向,再去找相应的具体方法,我给他叙述一遍,他再提一些方向性的意见。”董震回忆着导师,语气中充满感激。

这种看似“不管不问”的背后,是极大的信任和自由度,让董震的天赋和自驱力得以彻底释放。在那段拼命科研的岁月里,没有频繁的进度汇报和论文催促,反而让他在硕士研究生阶段就发表了七八篇高质量文章,其中行业顶刊三篇,达到了当年许多哈工大博士生都难以企及的学术高度。于泳被董震在金奖硕士论文“致谢”里深深铭记,这份“不管之管”无为而治的智慧,塑造了董震独立解决问题的科研习惯,也为他日后“自洽式”的博士研究打下了基础。

第二位“老师”则是一位他佩服的学姐,一位极具激情与领导力的女性。董震说,她组织过很多有影响力的活动,所有人都认为她会沿着“主席- 校团委- 行政”的路径稳步晋升,她却在巅峰时急流勇退,出国读博。“她对我的人生影响很大,她让我看到,人生路径不是唯一的,人要有勇气打破外界设定的完美剧本,追随自己内心的选择。”董震很善于在别人的故事中,看到自己的人生。

2015年夏天C9高校组织一批优秀学子去巴西参加暑期学校的活动,董震也参加了。毫不夸张地说,学姐的榜样力量,以及那次巴西之行,无形中改变了他的人生路径。

那一个月,董震与来自国内顶尖学府的三四十名同龄人朝夕相处。“那不是风土人情的冲击,是人的冲击。”他回忆道。这些同龄人眼中的光芒,看到外部世界时的视野与抱负,给了他小小的震撼。他第一次意识到,在哈工大这个“规格严格,功夫到家”的体系内,自己虽然是“指尖”的学生,但视野却可能是一种“坐井观天”,他是那只井底的“蛙”。

这种冲击是双向的,也是谦卑的。他后来与其中一些人相熟后发现,“大家伙是或多或少都觉得自己坐井”,认为自己是蛙。