2025年初,美国政府裁撤美国国际开发署(USAID)的决策引发全球舆论场连锁震荡。据全球调查新闻网报道,特朗普政府突然冻结了约2.68亿美元用于支持30多个国家独立媒体的既定拨款,乌克兰、喀麦隆以及巴尔干地区多国的所谓“独立媒体”遭遇了“断供”危机,濒临倒闭。这一剧变深刻揭示了西方话语体系的脆弱性——当金元支撑撤去,所谓“新闻自由”的光环瞬间黯淡。与此同时,民主危机与社会撕裂正动摇欧美传统话语权威,全球舆论场呈现出前所未有的权力重组态势,呈现出一幅“多维博弈 .+ 技术赋能 + 文化竞合”的复杂图景。

在此变局下,如何顺应新的时代格局培养国际新闻传播人才以更好地传播中国故事,已然成为我国新闻教育教学研究的重要命题。现有的研究大多从“问题、经验到策略”的路径探讨国际传播人才的培养问题。笔者选择回到中华优秀传统文化中寻找理论资源,试图构建当代国际新闻传播人才培养的“文一质”理论体系,为国际新闻传播人才培养提供新的理论路径。

“文家法”与“质家法”的理论渊源与时代新义

中华优秀传统文化对“文”“质”关系的辩证思考,为当下新闻传播人才培养提供了思路。

“文家”与“质家”的说法出自《论语·雍也》。孔子云:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”《公羊传·隐公元年》指出:“质家亲亲先立娣,文家尊尊先立姪。”其中的“质家”特指商朝,王位继承遵循兄终弟及的原则;“文家”特指周朝,强调血缘,孙承子业。从执政效果上来看,商朝更追求“实用”的逻辑,保障继任者具有一定的执政能力;周朝更符合“规矩”的逻辑,可以保障王朝延续一定的稳定性。

孔子感于周王朝之文弊,作《春秋》希望以殷商之“质”加以折中,起到改制之用。班固在《白虎通》中进一步阐释:“质家尚实,文家务华。”晚清时期,康有为为推动变法,重新阐释了公羊家的“文一质一文”循环史观,认为孔子改制将中国的体制“改周文向殷质”,延续两千余年,这也造就了中国晚清时期的落后;而西方尚“文”,理论科学远超中国。康有为的变法思路就是向西方学习,重新回到“文”的道路上来。到此,文家可以被理解为“合乎礼仪、程序正义、注重理论”,质家则可被理解为“合乎实际、结果导向、注重实践”。

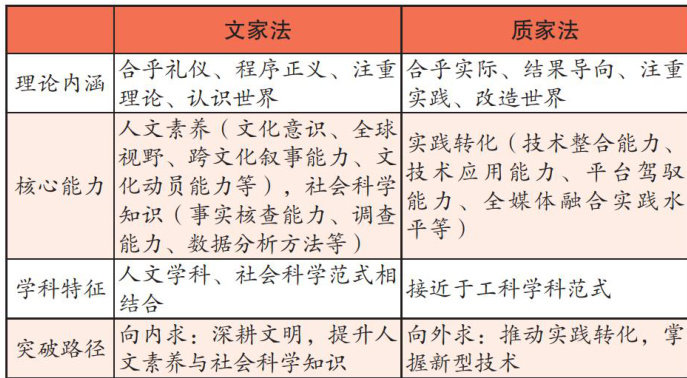

在当代国际传播教育中,文质思想依旧具有强大的延展性和解释力:“文家法”象征对文化叙事的坚守——价值明确、情感充沛的文化素质;“质家法”代表对实践叙事的追求一与时俱进、行之有效的实践能力。文家法与质家法本质上是一种“体用结合”的辩证法,互为表里,相辅相成(见表1)。

表1“文—质”双维在国际传播教育中的内涵解构

二、“文家法”:扎根文明土壤的文化积淀

从文家法的理论视角来看,新闻传播学专业是具备人文科学和社会科学双重属性的学科。从学科特点出发,可以寻找到国际新闻传播人才的培养重点和突破路径。

(一)新闻传播的“文家法”学科特征

1997年起,新闻传播学被教育部列为一级学科,归类于哲学社会科学,即“文科”的大范畴之下。按学者汪晖的说法,自20世纪70年代起,文、史、哲等诸人文学科是被我们“作为哲学社会科学的一个特殊门类来对待的”,这种分类方法深受西方学科建制影响。国内不少新闻院校的成立是从该校人文学科所在学院分出来之后“自立门户”的,天然地带有人文的属性。虽说属于“人文”大类,但在发展的过程中,受到各种历史因素的影响,新闻学科或主动或被动地引入和接合了传播学这一社会科学学科,变成了兼具人文和社科范式的“杂糅体”。在新闻传播学这一级学科内部,新闻学与传播学始终存在着一定的撕裂,无论是学科主体、研究对象、主要范式还是实践领域,即使再“糅合”,二者差别还是非常明显的。

按照西方对人文科学、社会科学和自然科学的“三分法”,新闻传播学无疑是“不伦不类”的;但按照文家法的理解,现当代的人文科学、社会科学和自然科学探讨的都是理论层面的问题,都属于“文家”的范畴(与之相对应的是以工程技术为核心、以改造世界为目的的工科,即“质家”的范畴)。因此,新闻传播学毫无疑问是“文家法”中的一门。新闻传播学重在解决“怎么写新闻”“怎么讲好故事”“信息怎样传播”等源质问题,这也决定了“文家法”的新闻传播人才培养一定是一个“向内求”的过程,需要培养对象扎根其所在的文化,深耕其中,积累文化涵养;同时掌握科学的思维模式和分析能力,以正确地认识世界。

(二)人才培养重点与突破路径

根据文家法思维,国际新闻传播人才的培养核心是要掌握人文素养和社会科学知识。人文素养主要体现为批判意识、全球视野、跨文化叙事能力、文化动员能力等。正如清华大学新闻与传播学院首任院长范敬宜所呼呼的,新闻本身就是文化的一种,新闻人一定要有文化。在国际新闻传播的实践中,对于文化的把握和理解决定了跨文化叙事的成败。而社会科学知识则主要体现为事实核查能力、调查能力、数据分析方法等,这有助于推动国际新闻传播工作实现更好的效能转化,以科学的认识论来看待国际传播工作。

因此,文家法的国际新闻传播人才培育需要实现以下三种突破,分别解决“如何理解”“如何建构”和“如何深入”的问题。