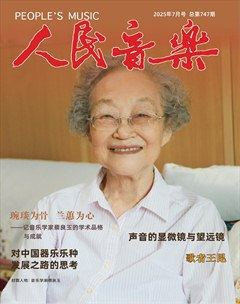

音乐学家,是中国研院乐究所专业音乐的研究。半个世纪以来,她笔耕不辍,墨润长流,积累了丰硕的学术成果,是中国音乐学领域少有的杰出女性学者。除了西方音乐研究之外,她还在我国非物质文化遗产保护工作中发挥了重要作用,曾多次在联合国教科文组织召开的国际会议上推介中国传统音乐文化,是20—21世纪之交中国音乐学界与世界接轨的见证者与桥梁之一。尽管蔡老师在学术事业上已取得显著成就,但在日常生活中她始终保持着朴素、低调、谦和的品质,深得亲朋、挚友与学生爱重。作为蔡老师的学生,我们相识近三十载,她既是严师,又是慈母,不仅引领我走上学术之路,还一直鼓励我砥砺前行。师者如灯,愿借此文回顾恩师曲折的人生旅程与丰沛的学术成果,并分享她的治学之道与学术品格对我的深刻影响。

一、峰回路转:曲折的人生旅程

蔡良玉祖籍福建晋江,父母亲都是1920年代的大学生,父亲蔡詠春毕业于燕京大学社会学系和燕京宗教学院,母亲黄秀英毕业于广州岭南大学和燕京大学宗教学院,是那个年代典型的书香之家。1939年,蔡詠春谢绝美国纽约协和神学院的奖学金,携妻子与长女红玉从香港转至云南大理的广州协和神学院及华中大学任教,同时开展大理白族礼俗文化的田野调查。1940年9月6日,次女良玉在大理喜洲出生。有着赤诚爱国情怀的父母亲为长女取了南宋女英雄梁红玉的名字,又借明末女英雄秦良玉的名字为二女儿取名,在日本侵华的战乱时期,足见他们对两个女儿内在品格的期冀。良玉在大理和昆明度过了快乐的童年,她儿时“最早的记忆是昆明翠绿层叠的西山和烟波浩渺的滇池”,还有“色彩斑斓的香花野草和成群飞舞的大蝴蝶”①。1943年,父亲在昆明惠滇医院做宗教和慈善工作,良玉在昆明读幼儿园,四五岁时便能指挥小朋友演奏打击乐小合奏。

抗战胜利后,1946年9月父亲携全家赴美留学,仅用三年时间便从哥伦比亚大学获得硕士、博士学位。此间,良玉与姐姐一起先后在纽约林肯实验学校和波士顿附近的圣安尼女子学校就读(图1)。林肯实验学校的老师发现良玉有音乐天赋,每天教她弹一点钢琴。圣安尼学校的钢琴老师德鲁夫人毕业于新英格兰音乐学院,良玉随她正规学了两年钢琴。这些学琴经历为良玉后来走向专业音乐道路埋下了种子。

1950年(图2),父母亲放弃美国优渥的工作条件,毅然回国加入燕京大学宗教学院的师资队伍,却在1952年遭遇“三反运动”冲击而失业,直到1956年才在匡亚明校长的邀请下入职吉林大学。1953年,良玉从燕大附属小学毕业,因所谓的家庭出身问题未能被保送读中学,好在附小老师知道她曾学过钢琴,鼓励她去报考中央音乐学院少年班。13岁的良玉因具备一定的钢琴基础和良好的乐感、听力,顺利通过入学考试,从此进入当时尚在天津河东区的央音少年班学习音乐,先是主修小提琴(图3),后因腱鞘炎而转学音乐理论(图4)。1960年初,良玉被选派进入中央音乐学院音乐学系学习,随陈宗群先生主攻西方音乐史。就读期间,良玉因体弱多病经常休学,直到1966年才从音乐学系毕业(图5)。

生病休学的日子里,良玉住在长春家中养病。掌握英、法、德、俄、希伯来和拉丁语等六种语言的父亲会亲自指导她进修英语,并让她在自己的班上旁听专业英语,全面提高她的听说读写能力,加上童年在美国生活四年的语言记忆,良玉的英文水平突飞猛进,为她今后从事西方音乐史研究与国际交流打下坚实的语言基础。她曾经总结父亲强调的学习要点,“学好外语可以开阔学术视野,但要学好外语,必须下大功夫。耐心地、脚踏实地学习,要持之以恒,认真对待;靠小聪明突击,是绝对学不到手的”③ 。

在政治动荡的岁月中,良玉的父亲、母亲、姐姐都因留美经历与专业方向而遭受迫害,良玉曾亲眼看到慈爱的父亲被人批斗,内心的感受可想而知。人生最大的痛莫过于,眼看着自己视为珍宝的亲人被践踏,不仅无能为力,还要一次次违心地批判自己的家庭。令人感叹的是,蔡老师一家人风雨同舟、患难与共,携手走过了

那段黑暗的岁月。

1968年,受“文革”影响尚未分配工作的良玉,与全校毕业生一起被下放至天津郊区葛沽的一所军垦农场种植水稻,一待就是四年半。在农场劳动期间,良玉与同班同学、当时已是天津音乐学院青年教师的梁茂春恋爱结婚,1972年11月儿子梁雷出生。

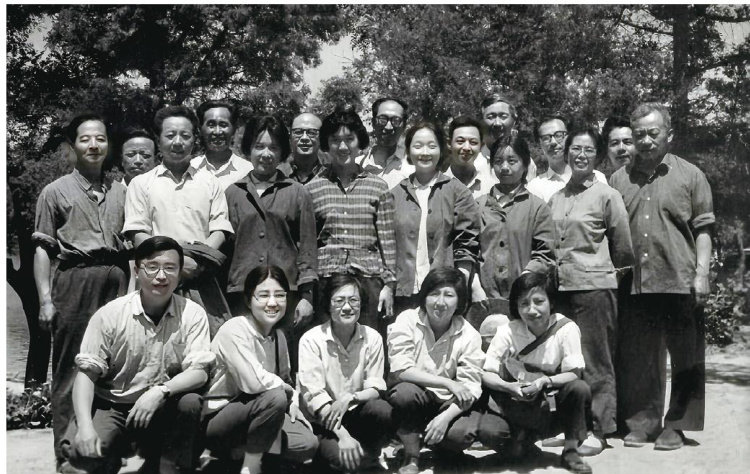

1973年,良玉一家的命运出现转机。3月,她被分配到文化部艺术研究院音乐研究所工作。音研所原本没有外国音乐研究,家人还担心她“专业不对口”,但就在同年9月,所里就成立了“西洋音乐史编写组”(俗称“外史组”)。在动乱尚未结束的年代,“外史组”算得上学术沙漠中的一小片绿洲,汇聚了从全国各地选调来的最有经验的学者、教授和翻译人才,其中包括我们熟悉并敬仰的张洪岛、钱仁康、于润洋、廖乃雄、毛宇宽、钟子林、高士杰、黄晓和、李应华等诸位先生(图6)。正是在音研所与“外史组”相对宽松的氛围中,良玉正式开启了自己的学术之旅。

图11948年,蔡良玉在美国波士顿查尔斯河边

图21950年,蔡良玉全家回国前摄于美国,左起父亲蔡詠春、姐姐蔡红玉、蔡良玉、妈妈黄秀英

图31954年,在中央音乐学院少年班学习小提琴,钢琴伴奏庄渝澜 新华社记者摄

图41957年,中央音乐学院附中全班同学合影,前排右三是蔡良玉

不倦,迄今已出版近十部专著,发表七十余篇论文。在梳理蔡老师的研究成果时,明显可以看到她涉足的领域相当广泛,体现出中西、古今交汇的学术视野。2002年出版的《蔡良玉音乐学研究文集》取名“交汇的视野”,实至名归。这里,我将从美国音乐文化研究、西方音乐史学研究、非物质文化遗产保护与国际交流等方面阐述蔡老师的专业成就。

二、视野交汇:丰沛的研究成果

蔡良玉老师是改革开放一代的音乐学家。1980年以来,国内学术环境发生深刻变革,蔡老师得以全身心投入到音乐研究中,并有了出国学习与交流的机会。四十多年来,她在学术上孜孜

图51962年,中央音乐学院音乐学系班级合影,前排左二是蔡良玉

(一)美国音乐文化研究的拓荒者

在美国专业音乐历史与文化研究方面,蔡老师是国内首屈一指的专家。她的代表作《美国专业音乐发展简史》①(1992)是我国第一部系统介绍美国专业音乐发展的论著,也是一部重要的音央音乐学院开设“美国音乐”选修课;西安音乐学院邀请她去开展系列学术讲座;她还多次担任西方来华学者的讲座翻译。1998年7月,由美国作曲家推荐,蔡老师赴意大利“贝拉吉奥国际写作中心”从事研究工作。多年来,老师深耕美国专业音乐研究,为中美音乐文化交流作出了重要贡献。

图61974年,“西方音乐史组”于北大未名湖畔合影,前排右三是蔡良玉

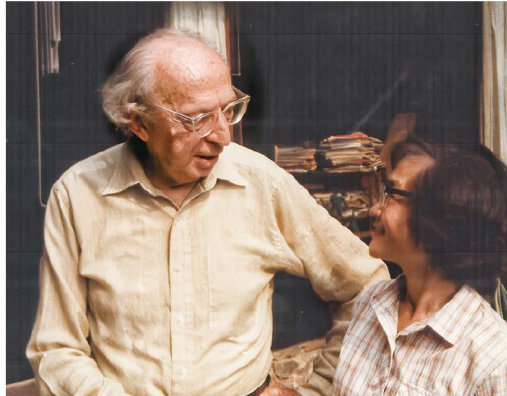

图71983年,在美国采访作曲家艾伦·科普兰

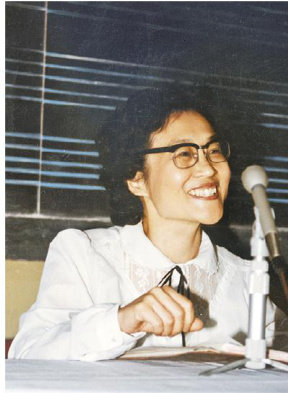

图81986年,在“美国音乐研究会”上发言

(二)开拓西方音乐研究的文化视野

乐国别史专著。在此之前,相对于苏联与欧洲音乐,国内学界对美国音乐知之甚少,文献资料相当匮乏。蔡老师在长达十年的研究过程中,将历史耙梳、文献研读、作品分析与实地考察相结合,探索了一种沉浸式的深度研究模式。

1982年、1991年,蔡老师两度赴美进修学习,第一次完全靠自费和海外亲友资助。在极其艰苦的留学条件下,蔡老师强忍着对家人的思念?,如饥似渴地研读英文文献,仿佛要与时间赛跑。在近两年的学术考察中,她先后走访美国十几座城市与大学,采访近四十位美国作曲家与音乐学家,其中包括著名作曲家艾伦·科普兰(图7)、乔治·克拉姆,音乐学家吉尔伯特·蔡斯、《新格罗夫美国音乐大辞典》主编希契科克、《格劳特西方音乐史》第二作者帕利斯卡等。通过访谈、书信等方式,蔡老师与美国音乐学界建立起广泛联系,并受到美国艾夫斯协会理事会的表彰。《美国专业音乐发展简史》与十数篇相关论文正是这十年磨一剑的成果,“为我国学者研究外国音乐史树立了一种值得提倡的学风”③

在1983年发表的《美国音乐家谈音乐》@一文中,蔡老师采访了三位美国作曲家:利昂·科什纳(LeonKirchner),波西·埃斯科特(PozziEscot,女性)与罗伯特·科根(RobertCogan)。访谈内容相当深入,涉及音乐的艺术性与实用性、民族性与世界性、情感与形式、古典与现代、音乐与科学等诸多方面。三位作曲家的观点迥异于彼时国内主流的艺术观念,今天读来依旧颇有启发。尽管当时的蔡老师对美国新音乐脱离受众的现状持谨慎的批评态度,但她并未像国内许多学者那样彻底否定现代音乐的价值,而是尽量站在客观理性的学术立场,看到这些作曲家观念中的闪光点与进步性。

鉴于蔡良玉在美国音乐研究领域的开创性成果,1986年在天津召开的“美国音乐研讨会”上(图8),她被推选为中国音乐家协会“美国音乐研究会”秘书长。于润洋先生邀请她为中

蔡老师对西方音乐史的学术研究始于1973年的“外史组”。当时组里安排她与几位年轻老师负责写作贝多芬、莫扎特、肖邦、柴科夫斯基等作曲家专题,并在钱仁康先生的指导下研究法国大革命时期的群众革命歌曲。老一辈专家的学者风范与治学方式对蔡老师有深刻启迪。1982—1983年,蔡老师在美国新英格兰音乐学院修读“硕士后”课程,在考察美国音乐的同时也在深入学习西方音乐史。在1984年发表的《对西方现代音乐的思索》 4一文中,蔡老师围绕西方现代音乐的创新思想、个性化倾向、强调客观性与抽象性、重视与科技结合等美学特点作了精辟的阐述。她在文中呼呼国内音乐学界拓宽视野与研究范围,正视一百多年来西方现代音乐发展的现实。这篇文章对现代音乐的思考与批评在80年代初期体现出难能可贵的开放性与前瞻性。

自1991年第二次赴美考察开始,蔡老师更加系统地研读中英文的西方音乐史论著,并在1995年完成自己的专著《西方音乐文化》。与同时期其他音乐史著作的明显区别是,该书围绕各个时期音乐风格的演进,增添了相当大篇幅的文化历史语境与音乐观念的内容,目的是想让读者更全面地认识西方音乐文化的历史进程,不仅知其然,还知其所以然。这一撰史思路尝试将音乐风格史与文化史、社会史、观念史相结合,拓宽了西方音乐史研究的文化视野。在这方面,蔡老师从未停下探索的脚步。2003年,她与梁茂春合著的《世界艺术史·音乐卷》出版,该书尝试突破西方中心主义的框架,以中国学者的立场引入中西比较的视角,对应从远古到20世纪的每一个历史时期,列出欧洲与中国历史的对照,让读者在横向历史关联与交汇的视野中重新理解西方音乐的历史。

图92008年,在南京艺术学院“当代音乐学论坛”上发言 班丽霞/摄

图101999年,在泰国召开的“非物质文化研讨会”上发言

(三)非物质文化遗产保护的国际代言人

1996年至2002年,蔡老师除了本专业的学术研究之外,还承担了一项对中国音乐学界具有特殊意义的工作,那就是受中国文化部和艺术研究院委派,多次参加联合国教科文组织保护非物质文化遗产的工作。我们都知道,中国艺术研究院音乐研究所收藏的7000小时的传统音乐音响档案,已被列入联合国教科文组织的“世界的记忆”注册项目;我国的昆曲、古琴、新疆维吾尔族十二木卡姆和内蒙古长调等传统音乐,已被联合国认定为“人类口头与非物质文化遗产”,但我们不知道的是,在这些项目的申报过程中有多少专家学者曾夜以继日地付出艰方球曲乐石老国小吃 母田单体

图112015年,厦门华侨大学为蔡良玉等学者颁发特聘教授证书

图122024年,梁雷将“格文美尔奖章”挂在母亲身上 班丽霞/摄

辛的努力。这一时期,蔡老师曾多次参与申报材料的中英文翻译,并代表中国先后在挪威、日本、泰国、古巴、西班牙等地召开的国际会议上发言,向来自世界各地的参会人员大力推介中国优秀的传统音乐文化(图10)。

在参与这项工作的过程中,蔡老师深感汉译英在中国音乐文化对外传播中的关键作用。为了促进古琴音乐文化与世界的交流,2007年,已经退休的蔡老师自发编译了《古琴艺术汉英双语小辞典》,十年后又修订出版《古琴艺术名词术语手册》。在手册前言中,蔡老师写道:“中国的传统文化,包括传统的音乐文化要走向世界,除了其自身的艺术魅力可以让外国人感受以外,要使外国人理解其深层次的文化内涵并与我们交流沟通,则必须借助于翻译,特别是中译外的翻译。”可以说,蔡良玉承继了父亲蔡詠春和钱仁康等前辈学者的风范,他们身上的那份对于优秀传统文化的敬畏与担当在今日学界显得尤为可贵。

三、授之以渔:严谨的治学之道

我与恩师初次见面是在1995年的初秋,尚在山东师范大学音乐系读大三的我有了考研的打算。记得同窗好友司冰琳陪我一道,专程从济南去往北京拜见老师。在位于东直门外新源里的音研所外国音乐研究室里,有幸见到朴素亲切、一身书卷气的蔡老师。短短谈话中的具体内容早已忘却,无非是表明自己想要报考研究生的愿望,而迄今没有忘却的是老师纯净而笃定的眼神和学问已内化为修养的那种温和的力量。辗转、波折至1999年,已在高校工作三年的我终于鼓足勇气报考了中国艺术研究院,正式成为蔡良玉老师的学生。

在三年的硕士学习中,蔡老师倾囊相授,指导我打下扎实的学术基础。后来读了蔡母黄秀英女士整理的回忆录才知,老师的教学方法与治学之道深受父亲蔡詠春的影响,其中有五点可与读者们分享:

第一,熟悉图书馆,摸查馆藏文献。当时音研所的图书资料室尚无电脑查询的条件,全部图书自录按照专业分类与字母排序,以卡片索引的形式摆放在一个个小抽屉中。除了查阅卡片、了解专业图书资料的馆藏情况外,老师还让我们翻阅历年的《中国音乐年鉴》与音乐核心期刊目录,逐一查询有关经典作曲家,如巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦等人的研究文献,并按时间顺序整理成目录、逐篇阅读,回课时与老师一起讨论这些文献的研究视角与前沿动态。通过这一阶段的梳理和阅读,让我们对西方音乐史的历史与现状有了基本了解。

第二,提高英文阅读与翻译能力。对于西方音乐史专业的研究生来说,精通英文是必备的学习条件。记得刚一入学,蔡老师就布置我们阅读和翻译英文的专业词条,难度由浅入深。回课时需要先大声朗读英文,然后给出译文。蔡老师强调,翻译时一定要勤查字典,甚至英文原文词典,通过词典加深对英语语汇、词义、用法等的理解,翻字典是学好外语的一个极重要的手段。如果没有音乐专业英文的学习与翻译训练,后面做学位论文时必定会在大量的英文文献面前望而却步。

第三,重视音乐作品音响的聆听。那个年代尚无网络平台可以共享来自全球的音乐,国内关于西方现代音乐的唱片少之又少。蔡老师将她两次赴美期间录制的珍贵盒带供我借听、拷贝,让我有机会听到艾夫斯、科普兰、克拉姆、塞欣斯、卡特、伯恩斯坦等众多美国作曲家的作品。

第四,夯实音乐通史知识并勤于练笔。记得我先是对照阅读当时已经出版的多部西方音乐史著作,从中比较编纂方式的异同。同时从每个风格时期中寻找一个感兴趣的论题,撰写一篇五千字左右的论文。当时尚无电脑在手,文章全靠手写,第一遍打草稿,修改后誉抄一遍交予老师,根据老师意见做出修改后再誉抄一遍才算完成。如此一篇文章写下来,至少要手写一万五千字以上。这种写作训练让我这个从未写过论文的学术小白大受裨益,文字表达与逻辑思维能力均有显著进步。更重要的是,通过写作真正体会到什么叫字斟句酌,什么叫深思熟虑,什么叫书到用时方恨少。

第五,自主选择学位论文课题。尽管蔡老师有着深厚的学术积累,但她不会直接给学生指定选题,而是让我们在广泛的阅读与聆听、查阅与思考中自主选题,且要求我们先初选三个题目,分别进行资料查阅,逐个论证其可行性,最终用排除法留下最适合的一个选题。记得我的三个选题对象分别是罗杰·塞欣斯、乔治·克拉姆和查尔斯·艾夫斯,经过一段时间的资料查阅与课上交流,我最终选择研究艾夫斯的管弦乐组曲《新英格兰三地》。漫长的选题过程尽管伴随着焦虑与不安,却是一个异常专注的学习过程。

除了这五点具体的治学方法之外,蔡老师在学术研究中秉持的谦逊、诚挚、求真,以及敢于批评的学术品格,始终是我学习的榜样。正如钱穆先生所言,学问是生命的呈现,不是知识的堆积。蔡老师的文章,就和她的为人一样,朴实、简洁,毫无华丽辞藻。在她为众多国内外师友撰写的纪念文章中,尤其能够感受到她真挚的情感、善良的品格与深切的人文关怀。琬琰为骨,兰蕙为心,这个标题不仅是对老师内在品格的写照,也正应了父母为其取名“良玉”的初衷吧(图11)。

与恩师相识的三十年中,我在学业上取得的每一个小小进步,都能得到她的肯定与称赞。无论我工作在南京还是北京,蔡老师与梁老师常常专门打电话来祝贺我的论文发表或参会发言,他们鼓励的话语就像父母亲从身后投来的目光,温暖而有力。如今我也是众多学生的导师,在多年的教学科研中,老师对我的影响无处不在,正如一首老歌中所唱的“长大后我就成了你,才知道那个讲台,举起的是别人,奉献的是自己”。

如今,蔡良玉老师已近八十五岁高龄。独子梁雷已成长为一位享誉国际的作曲家,2024年梁雷回国探望双亲,将他获得的国际作曲大奖“格文美尔奖章”挂在母亲身上(图12),那一刻老师的内心是多么喜悦啊!几年前,蔡老师在一份简历的末尾写道,“近年来,主要做的事情就是整理、出版有关父亲的著述,协助梁茂春进行现当代音乐的研究、研究梁雷的音乐创作和音乐活动。我的艺术生命和艺术活动还在继续,我也为之乐此不疲。”在老师85岁生日到来之际,谨藉此文,敬祝恩师如月之恒,如南山之寿,幸福延年!

① 出自蔡良玉母亲黄秀英叙述的回忆录《我的伴侣蔡詠春》,韩宗尧整理,未正式出版,第190页。

② 陈宗群(1918—2015)教授,江苏扬州人,曾师从苏联音乐学家康津斯基。1958年起,任教于中央音乐学院音乐学系,曾翻译格劳特《西方音乐史(第三版)》,撰写过多篇有关西方音乐的文章。

③ 同注 ① ,第183页。

④ 当时叫作“文化部文学艺术研究所音乐舞蹈研究室”。

⑤ 关于这段学术历史可参见蔡良玉《从“外史组”到“外国音乐研究室”—为音乐研究所成立60周年而写》,《中国音乐学》2014年第2期,第45-52页。

⑥ 蔡良玉《交汇的视野—蔡良玉音乐学研究文集》,济南:山东文艺出版社2002年版。

⑦ 蔡良玉《美国专业音乐发展简史》,北京:人民音乐出版社1992年版。

⑧ 蔡良玉第一次赴美留学时,儿子梁雷只有10岁。父亲蔡詠春重病在身,于1983年5月去世,家人为了不让蔡良玉分心,选择了暂时隐瞒。

⑨ 该书荣获中国艺术研究院1994年优秀科研成果三等奖,这句话出自评奖委员会的评语。

⑩ 蔡良玉《美国音乐家谈音乐》,《人民音乐》1983年第11期,第 52-55+34 页。

① 蔡良玉《对西方现代音乐的思索》,《音乐研究》1984年第4期,第91-100页。

⑫ 蔡良玉《西方音乐文化》,北京:人民音乐出版社1999年版。

⑬ 蔡良玉、梁茂春《世界艺术史·音乐卷》,北京:东方出版社2003年版。

⑭ 蔡良玉编译《古琴艺术汉英双语小辞典》,上海音乐学院出版社2007年版。

⑮ 蔡良玉编译《古琴艺术名词术语手册》,上海音乐学院出版社2017年版。

⑯ 蔡良玉(部分与梁茂春合作)撰写的纪念性文章,包含国外作曲家、音乐学家、国际友人,如科普兰、卡特、吉尔伯特·蔡斯、齐尔品、霍尔瓦特夫人;国内作曲家、音乐学家,如杨荫浏、周文中、钱仁康、钟子林、高士杰、施光南、郭祖荣、钱国祯、孙亦林等。

班丽霞中央音乐学院音乐学系教授

(责任编辑张萌)