北魏道武皇帝拓跋珪登国元年(386)至孝武自帝元修永熙三年(534)的一百多年间,宫廷音乐主要由“传统宫廷音乐”“杂糅北南诸民族(汉族、拓跋鲜卑及北方各族)音乐"①等多源音乐形态构成,这与北魏乐律学的长足发展紧密相关。北魏时期曾多次对乐律、钟磬进行理校②,逐渐形成以洛阳、中山、河西、江左为核心的“杂糅胡汉的音乐体系”。鉴于学界对北魏时期的校乐过程研究较少,本文拟从“依经校乐”的视角,探讨北魏校乐中对《周礼》的遵循及乐律重建等问题。

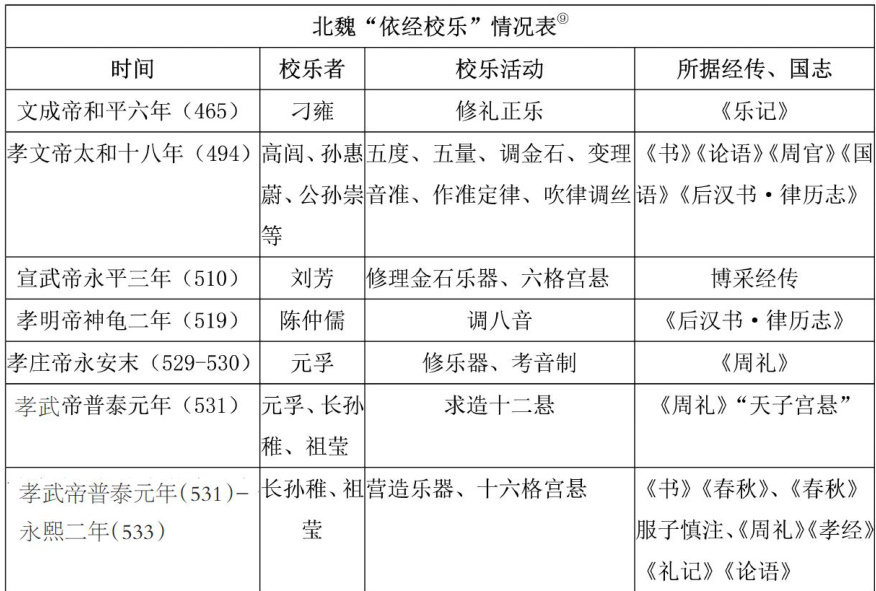

综阴阳,以制声律”。太乐对乐律进行的增修,主要在于“增修乐章,规范内容,深化宫廷音乐的中原传统内涵”。此外,宫廷音乐还存在“习不典之繁曲”的现象,只有深音音律者才能够多改变这一状况。其二,宣武帝时,公孙崇更调金石,刘芳及朝中儒室等以“执诸经传”修营乐律,陈仲儒则依京房准以调八音。其三,孝明皇帝元诩正光中期,安丰王元延明受诏监修金石,并"令其门生河间信都芳考算之"。现将北魏时期"依经校乐"的情况列表如下:

一、北魏时期

“依经校乐”与乐律的修校

北魏前期处于“古乐音制,罕复传习,旧工更尽,声曲多亡”的状态。自孝文帝元宏以后,乐律修校活动开始兴盛,至宣武帝元恪、孝明帝元诩时臻于鼎盛。其一,孝文皇帝元宏太和初年修广古乐器数、太和十六年(492)诏令高闾"广程儒林,推寻乐府,依据《六经》,参诸国志,错

可见,北魏时期“依经校乐"活动形成了以太乐机构为主,中书监与侍中等机构为辅的局面,校乐工作亦由多方人员共同参与完成。例如,孝文帝元宏太和年间,曾令中书监高闾“与太乐详采古今”,高闾还与出任太乐祭酒的公孙崇一同“更调金石,燮理音准”@;宣武帝元恪时期,公孙崇出任太乐令,主持“造八音之器并五度五量”@等工作。北魏时期的“依经校乐”,以“依据《六经》"“执诸经传"“参诸国志”“推寻乐府”等方式对音律进行调整。其中“依经"之“经"主要有《尚书》《诗经》《春秋》《周礼》《礼记》《乐记》《孝经》,“传"为《论语》,“国志"为《国语》《后汉书》。总体来看,这些活动主要以儒家经典为基础,同时参照史传展开。

二、“依经校乐”实以《周礼》为主

“依经校乐”活动以《周礼》为主要依据,这一点体现在对《周礼》中钟磬、乐律等制度的遵循上。

其一,在钟磬营造方面,元孚、公孙稚、祖莹等继承了《周礼》中凫氏、磬氏的金石修造之法。《周礼》记载“凫氏为声”,且与筑氏、冶氏、栗氏、锻氏、桃氏共同职掌“攻金"之事;《周礼·考工记》又分别记载有“凫氏为钟”“磬氏为磬”的内容。元孚在上表中称:“臣今据《周礼》凫氏修广之规,磬氏倨句之法,吹律求声,叩钟求音,损除繁杂,讨论实录。"公孙稚、祖莹等人亦在上表中提到:“臣等谨依高祖所制尺,《周官·考工记》凫氏为钟鼓之分,磬氏为磬倨句之法,《礼运》五声十二律还相为宫之义,以律吕为之剂量,奏请制度,经纪营造。"元孚、公孙稚、祖莹等人以《周礼》为核心制定音声之法与钟磬之制,并谨详《周礼》,分乐而序之,还参照《礼记·礼运》的中乐律之义,对北魏钟磬进行修造。

其二,在律吕之制方面,公孙稚、祖莹以《周礼》为基础进行调整。《周礼·春官宗伯·大司乐》记载:“凡乐,圜钟为宫,黄钟为角,大簇为徵,姑洗为羽,…。凡乐,函钟为宫,大簇为角,姑洗为徵,南吕为羽,。凡乐,黄钟为宫,大吕为角,大簇为徵,应钟为羽。”@

长孙稚、祖莹依据《周礼》,分乐序之如下: “凡乐:圜钟为宫,黄钟为角,太簇为徵,姑洗为 羽,若乐六变,天神可得而礼;函钟为宫,太簇为 角,姑洗为徵,南吕为羽,若乐八变,地示可得而 礼;黄钟为宫,大吕为角,太簇为徵,应钟为羽,若 乐九变,人鬼可得而礼。"@

在律吕分序上,长孙稚、祖莹遵循《周礼》中祭祀天神、地祇、人鬼的律吕制度,并对之进行了简化,即删除了《周礼》中有关四时舞乐的经文,而对其中记述的律吕之事进行保留。在音律上,二人认为并无商声,而同用一徵。在律吕布置上,他们提出了律吕失次的问题,因而被史官评论为“后魏、周、齐,时有论者"。同时,长孙稚、祖莹还结合《春秋》鲁昭公二十年晏子与齐侯所言的“五声、六律、七音”,参考服子慎注:“黄钟之均,黄钟为宫,太簇为商,姑洗为角,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫,蕤宾为变徵。一悬十九钟,十二悬二百二十八钟,八十四律”,认为服子慎所注与《周礼》相合。

其三,在乐悬选择方面,北魏遵循“《周礼》小胥之职,乐悬之法”,即“正乐县之位。王宫县,诸侯轩县,卿大夫判县,士特县。辨其声。凡县钟磬,半为堵,全为肆"。《礼记·礼运》记载:“五声、六律、十二管,还相为宫也。