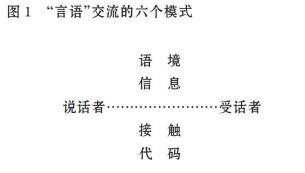

音乐表演的意义是意音其符号的结构特征与其程的研究,不但要聚焦音乐结构特征的分析与描述,更要关注音声符号的文化象征意义构建,以及与创作者、表演者、受众等多重主体在音声符号链中的互动参与过程。因此,探寻表演意义离不开语言符号学维度下考察音乐多种“话语"的互动交流过程,尤其要将音乐表演形态(语形学)置于语用学(“情景语境”“文化语境”)维度中,重点审视音乐结构生成与其文化象征意义的勾连关系(语义学)。

一、音乐的意义必须将其置于特定的表演语境中才能被审视

“语言的意义即语言的使用。从意义即语言使用和语言游戏的关系看,字词是语言游戏的工具,它们的意义在于人们如何使用它。离开了使用,工具就毫无意义,离开了语言游戏,语言的意义就无从体现。”①换言之,任何意义的生成与确定都必须置于特定的社会语境中审视。音乐作品的意义也不例外,其结构意义的生成离不开特有的表演语境。也就是说,任何文化符号的意义指向本是模糊的,唯有将其置于特定的语用学(语境)背景下,音乐符号的能指(声音结构)与所指(文化意义)才能"接通”,特定的文化象征意义才能生成。任何一个句子若要产生实际或具象化的意义或者内容,必须是一组词汇按照语法规则进行的结构性、逻辑性组合。任何一个词汇只有放置于特定的上下文中才能确定它的意义,或者才能生成它的文化含义。

以民歌为例,乐谱文本当被搁置起来只是一种静态的文字与乐谱文本,唯有进入特定歌唱情景时,乐谱的能指与所指才会产生相互指涉,进而生成音乐的文化意义,即“意义即使用”(维特根斯坦语)。因为静态乐谱文本只是一行行文字与乐谱旋律符号构成,只有在特定表演情景中,这些符号的所指内容才能被激活,产生文化意义与文化表征。虽然民歌乐谱文本的歌词内容有具象化所指,但是由于其缺少在场的表演语境,它的意义不具有准确的指涉作用,所以只有民歌的歌唱在实际的表演语境中,其文化意义才能生成或者被激活。

二、聚焦特定表演情景中音乐形态的构建与文化意义生成的勾连关系思考

民族音乐学分析与其他音乐形态分析不同,它主要关注音乐结构性组合与文化意义的生成之间的指涉关系,聚焦乐谱文本构成与文化象征意义的对应关系。这种分析既包含对音乐形态结构的解析,又涵盖对乐谱文本背后文化意义的研究。以民俗节庆中的民歌音乐为例,在场民歌音乐文本的生成与特定的表演情景直接相关,民歌的即兴性演唱、情景性歌唱与特定的表演语境关系密切,民俗节庆的内容与场景直接影响民歌乐谱文本的结构性组合。虽然有些歌唱多是变化性反复的单一旋律或者起承转合的四句体结构,唱词内容的即时性变化仍会导致民歌音乐文本意义的多样化构成。静态的民歌乐谱文本往往只有固定旋律结构与固化的歌词意义,而当歌手处于实际表演情景中,其旋律与意义的生成呈现动态性、变化性特征。

因此,审视音乐形态结构与其文化意义生成的勾连关系,必须将其置于特定表演语境中综合分析。在场表演的“情景语境”不仅直接决定民歌表演的即兴内容,更对音乐旋律构成与指涉意义产生直接影响。换言之,当音乐文本进入实际表演语境,才能产生具象化的文化意义。从语言符号学维度看,当一首音乐作品(语形学一形态)被置于特定表演情景(语用学一语境),其文化表征(语义学一意义)才能生成。比如,在神圣性民俗仪式音乐的研究中,诸多民间仪式唱本往往在特定仪式展演中,其象征意义才能被激活。所以,仪式之外采录的音乐唱本多记录与神圣性无关的内容,而涉及神圣性的唱本內容则常被省略。

三、音乐文本的意义生成是作品创作、表演、受众(品评)等多维度的互文建构

音乐的意义生成,不仅与创作直接有关,还包括表演的二度诠释、受众的品评反馈等。