席强著《民族管弦乐润腔研究》上海音乐出版社出版

腔作为中国传统音乐的核心表现手法,承载着润 独特的文化审美与艺术智慧。它既是民族声乐、器乐、戏曲及曲艺等音乐艺术形式中不可或缺的装饰技法,更是贯穿音乐创作与演绎的深层艺术表达,赋予作品鲜活生命力与浓郁民族韵味。自1963年“润腔”概念首次析出后的六十余年间,民族音乐学者从概念、理论与实践等多维度展开,推动润腔研究从概念解析、理论阐释向实践应用的纵深发展。然而,已有研究多聚焦于声乐领域,器乐方面的成果相对较少,民族管弦乐润腔研究更是稀缺。席强新著《民族管弦乐润腔研究》以下简称《席著》)的问世,恰好填补了这一学术空白,为中国润腔研究增添了重要的学术成果。

一、别出心裁的休例编排

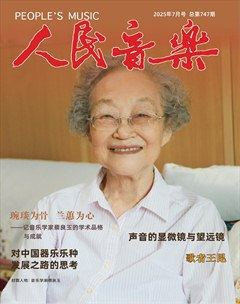

席强毕业于中国音乐学院器乐系(即今国乐系),师从胡琴大师刘明源先生。在演奏之余,他对民族音乐理论颇感兴趣,幸得音乐理论家、《中国音乐》常务副主编薛良先生的悉心指导,连续发表多篇颇有见地的“润腔”文论,展露了良好的学术潜力和发展前景。即使供职中央民族乐团演奏员期间,席强也始终保持对民族器乐“润腔”问题的密切关注和实践探究。走上乐团管理岗位后,他以强烈的历史使命感和时代责任感,在乐团的乐队排练和舞台演出中,将润腔风格的研究视野逐步拓展至民族管弦乐和声体制风格方面,着力探索兼具鲜明民族风格韵味与中国特色的民族管弦乐表现形式。这份缘于初心担当的润腔学术理念的执着追求与表演实践的坚守,推动中央民族乐团创作出大量富有润腔润色风格的音乐作品,形成独树一帜的表演风格。这些成果不仅为《民族管弦乐润腔研究》提供了丰富的理论案例,也让这本新著成为其学术研究中重要的理论成果结晶,必将有力地推动该专题研究与实践的大发展。

其一,内涵丰蟾、论证严密。《席著》以17个章节、28万余字的体量,全面且深入地探讨了民族管弦乐润腔的历史源流、技法特点、音乐风格,以及其在现代民族音乐创作和表演中的应用与影响,为民族管弦乐研究提供了重要参考。从整体结构来看,各章节均围绕润腔这一核心主题展开论述。从基础理论与概念解析,到润腔与音乐元素关联、审美文化内涵挖掘,再到实践应用和传承发展,层层递进,形成一条连贯的研究脉络,呈现出民族管弦乐润腔的多元面貌。该著既有基础知识的讲解,也有理论的深度剖析与创新拓展,不局限于对润腔概念的常规阐述,而是深入挖掘其在民族音乐理论体系中的核心价值,拓展了相关理论边界。在实践方面,无论是音乐创作中润腔技法与和声、配器的有机融合,还是表演时演奏者对润腔技巧的精准把握与指挥对整体润腔效果的统筹协调,书中都给出了全面且独到的见解与指导。

其二,以小见大、追本溯源。《席著》以民族管弦乐润腔问题为对象,精心架构各章节内容,围绕润腔相关问题层层深入、抽丝剥茧地展开论述。在前四章中,对“润腔"的概念、技法风格、审美意趣等关键要素展开了全面且系统的概述,展现出作者对润腔深入且独到的思考,为后续民族管弦乐润腔风格的写作奠定了基础。随后,作者从中西文化、乐器编配、民间乐种等多个维度出发给予深入探讨,解答了传统音乐在当代音乐实践中如何实现重组与创新的关键问题。在实践层面,该书聚焦民族管弦乐的风格、律制、用谱、演奏,对于民族管弦乐如何不失其“味”给出了切实可行的解决方案。全书以润腔艺术为切入点,描绘和勾勒民族音乐文化发展的未来图景,充分展现了民族音乐文化的深厚底蕴与蓬勃活力。

二、独具慧眼的润腔视角

在席强看来,“润腔思想与理念是传统的‘基因’,是本质特征的遗传密码"(《席著》第4页)。作者以生物学中的“基因"作比,形象地揭示了润腔在中国传统音乐文化中的核心地位,即它不仅是一种音乐技术手段,更是承载着传统音乐审美、文化精神与艺术本质的“遗传密码”,是音乐风格得以传承的核心要素。

其一,明晰器乐润腔特质。作者以润腔作为研究的切入点,聚焦民族管弦乐润腔这一领域,提出民族管弦乐润腔植根于多声部音乐结构,是对器乐润腔表现形式的独特认知。这种润腔技法的独特风格,不仅依托于和声、复调、对位等音乐理论基础,还需深度考量配器手法,将多种声部与乐器元素有机融合,从而形成独特的音乐表达。