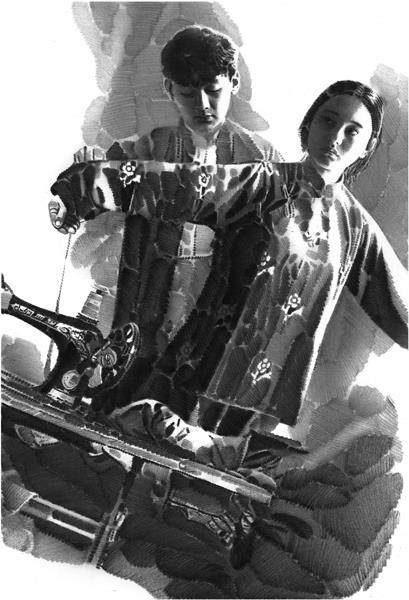

他打量着这块布,十分仔细,像在观察飘在村子上空的一片云。这块白底碎花的棉布宽三尺,长三丈,它铺展在案台上,把案台完全覆盖住,还绰绰有余。案台是由卸下的门板和条凳加砖块搭成的,靠近门口。光线现在还好,因为靠近门口,碎花棉布显得明晃亮丽,像春天的草地。

这是雇主女儿嫁妆的全部用布,也是男方彩礼的一部分。它们能做些什么呢?衣服是要做的,起码得有一件上衣,然后做一床被套,余下的布能做两个枕套的话那是最好了。雇主是这么要求裁缝的。这样的要求显然让裁缝为难,或者说是对裁缝的挑战。他边打量边琢磨,眼睛睁一会儿,闭一会儿,看上去不是因为困,而是在用心。缝纫机安放在案台的旁边,剪刀、尺子、粉饼和烧炭的熨斗等也已经摆出来,但它们现在都一动不动。熨斗是冷的,远远没有到派上用场的时候。

裁缝来自上岭,叫樊加雨。他瘦条儿高个儿,看上去十分清秀,一身干净、合体的衣服,体现、印证着他的性情和手艺。

樊加雨打量和琢磨半天后表示,雇主的要求,他全部能做到。

雇主的女儿迟迟不肯出来让他量体裁衣,成了最大的问题。她躲在里屋,母亲在里面已经劝她很久了。母亲肯定强调了裁缝已经请到家的事实,望女儿迁就妥协,不要失礼。但拿裁缝说事显然不起作用,女儿软硬不吃,拒不配合。

雇主,也就是女儿的父亲大为光火。他的额头上青筋暴起,摔烟的动作很是凶狠,像要将一颗钉子一锤到底。女儿拒绝让裁缝量体裁衣,是她对这门亲事的进一步对抗。出嫁的日子一天一天临近,而待嫁的女儿一天比一天抵触和抗拒,这怎能不让父亲头疼和恼怒。但除了头疼和恼怒,他无计可施。

裁缝安慰雇主,说:“没关系,我可以等。”

裁缝是今天下午才到的。缝纫设备昨天就抬过来了。从上岭村到三并村,距离不算太远,却要走小半天,因为山高路陡。裁缝难请,请得来的裁缝自然不用操心缝纫设备的搬运,这些通常都由雇主负责,裁缝只需要随身携带简单的行李和重要的小部件就够了。樊加雨是早晨从上岭村出发的,轻便却不熟路,因为这是他第一次来三并村。他爬山下坳,不停地喘息,就像一条出水上岸后缺氧的鱼。山村的规矩,除了红事白事,一般是不会劳裁缝大驾的,也就是说,除了为新人做嫁衣和为老人做寿衣,裁缝是不会轻易登门服务的。亲自登门的裁缝就是贵客,享受的待遇是雇主家力所能及做得到的最好的。这一点樊加雨已经感受到了。雇主一家人对他尽心侍候,百依百顺。他现在知道雇主叫覃光旺了。

裁缝的耐心和安慰,让覃光旺平静了些。他一心一意做饭菜去了。

裁缝在村中出现,吸引了村子里的大多数人。他们纷至沓来,请裁缝为他们做衣裳。请求的人衣衫褴褛,情真意切,他们手捧的新布,都是为家中的老人做寿衣的。

裁缝深知他没有十天半月,离不开这个村庄。

吃晚饭的时候,樊加雨终于看清、数清覃光旺一家共有九口人,上有双全父母,下有五小。所谓的五小,是就辈分而言,覃光旺最大的儿子,已经三十岁了,与樊加雨一样大。大儿子之后,还有二女二子。

待嫁的女儿是大女儿。她出来吃饭了。

在暗淡的煤油灯映照下,她娴静、温婉,像池塘里的一朵睡莲。她端着的碗里只有半碗饭,是玉米饭,由加量的玉米粉和少量的水煮成。她偶尔夹菜,但夹起的菜,不是送往奶奶的碗里,就是送往爷爷的碗里。今天的菜里有肉,苦瓜炒腊肉。如果不是裁缝的到来,菜里就不会有肉。肉恐怕还是借来的,看得出来覃家人十分珍惜,舍不得吃,都让给了客人和老人。

她偶尔偷偷看一眼裁缝,飘忽不定的眼神,不知是幽怨,还是期许。