人民铁路为人民,人民铁路人民爱。

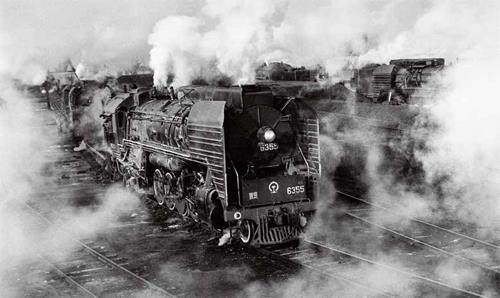

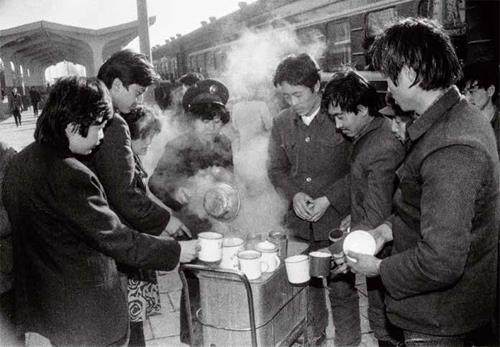

走过百年历程,中国铁路完成了最华丽转身,以专业、先进、强大等崭新的面貌迎接新时代的考验,也始终坚持着“为人民服务”的初心与情怀。1971年至今,摄影师原瑞伦专注记录中国铁路建设发展,见证蒸汽、内燃、电力、高铁时代铁路的发展变化,叙说百姓50年来乘坐火车的酸甜苦辣以及高铁时代的幸福感。2021年,他的组照《我的50年影像与中国铁路同行》入选第28届全国摄影艺术展览纪录类长期关注单元评委会推荐作品。

本期访谈,将步入原瑞伦的中国铁路摄影足迹。

据了解,你涉足摄影很早,是谁在你心里种下了这颗热爱的种子?

原瑞伦:我小时候就经常在照相馆玩耍,在父亲(原维新)的影响下喜爱上了照相。新中国成立前,父亲在包头“三三照相馆”当学徒,他是一个好学爱动脑子的人,青年时代就赴广州、上海、北京等大城市学习摄影,跟北京“中国照相馆”人像摄影名家姚经才先生学习人像摄影。新中国成立初期,包头的重要合影都是父亲用德国产的发条摇头相机拍摄的,他后来成为内蒙古人像摄影界元老之一。在父亲的影响下,我很早就能接触到影棚里的各种照相设备。父亲拍摄的人像照片对于用光、拍摄角度,以及人物形象和瞬间神态的抓取非常精准,是他告诉我人物肖像要表达出人物的性格和内心世界。父亲手把手将整个摄影流程教给了我。我白天学照相,晚上在家搭起临时暗室学着自配D76、D72(显影液、定影液)冲洗胶卷,用自制印相盒和放大机洗相放大。我痴迷于暗房里魔术般神秘影像的再现,父亲是我摄影启蒙引路人。

“择一事,终一生”。为什么会选择“铁路摄影”作为职业方向?与此结缘的契机是什么?

原瑞伦:1971年春天,15岁的我刚刚学习照相一年多,有个去北京拍照的难得机会,我父亲考虑再三,把这活儿交给我。当时我的心情非常激动,他帮我借好照相机,我哥骑着自行车,把我送到包头东站,这是我有生以来第一次乘坐火车去北京。

一路上,蒸汽机车的汽笛声,回荡在八达岭深处,与长城、人字形铁路、关沟段三角地带汇成了和谐的韵律。感觉蒸汽机车像牵引着绿色长龙穿越着一个时空,带领年少的我寻找人生梦想。也是这次北京之旅,萌发了我对铁路的向往。1976年,我毕业后到包头铁路分局人事部门毛遂自荐,表达了想来铁路工作的愿望,分管人事的同志对我说,我们铁路不要地方的学生,我正准备离开时说了一句我会照相,他马上就问我你在哪里学的照相,还让我把档案送到铁路分局。可能因为我的照相技能,他们1971最终同意我来铁路工作,将我分配到铁路七中任教,之后我又依次被调到少年宫和宣传部工作,直到1982年,我被调到呼和浩特铁路局内蒙古铁道报社,终于如愿以偿成了一名铁路摄影记者。从此我和“铁路摄影”结下了不解之缘,把“铁路摄影”作为终身的爱好和追求。

哪些摄影作品和摄影人对你的创作起到了影响?

原瑞伦:1970年代,摄影刊物并不多,我能看到的只有《中国摄影》《大众摄影》,以及小本的《摄影丛书》等,我从这些杂志中知道了石少华、吴印咸、徐肖冰、侯波、钱嗣杰、吕厚民、张雅心等中国摄影权威人物。