关键词:北魏;后太和时代;宗室;门阀士族;门第婚;士族化

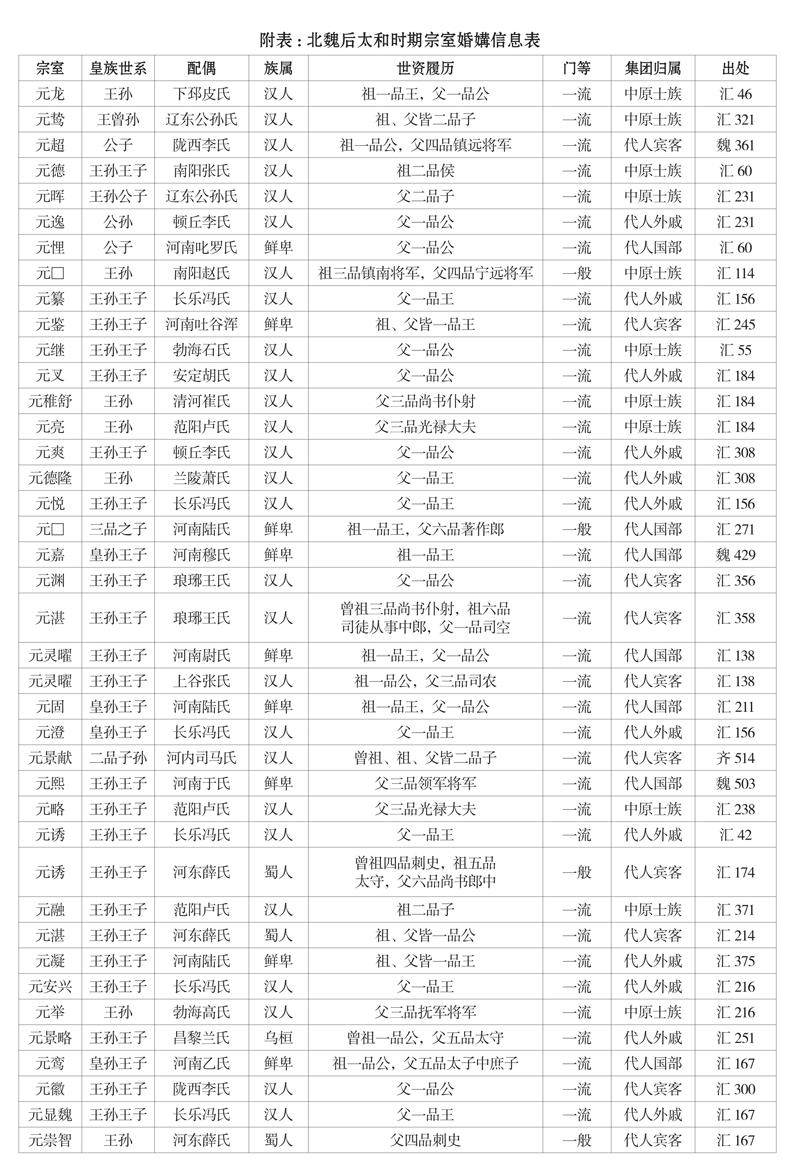

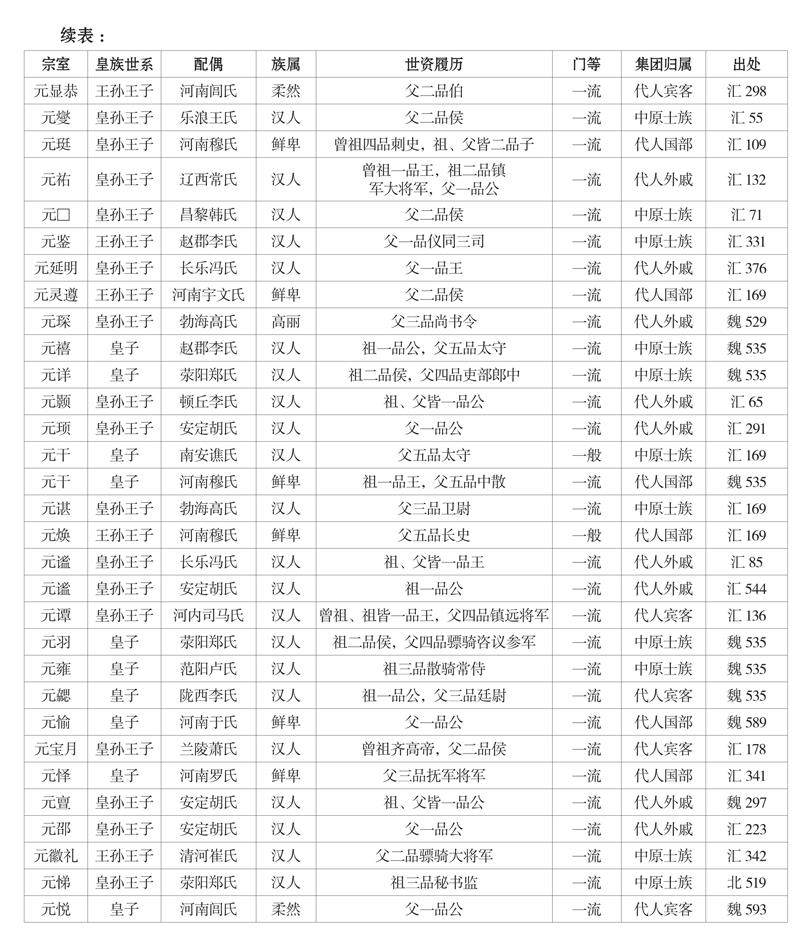

婚媾对中古门阀士族社会的重要意义是不言而喻的,除了仕宦,衡量门第等级的最佳指标莫过于它,士族要义归结起来不过“婚宦而已”。1拓跋鲜卑建立的北魏政权在士族化进程中紧跟江南时尚潮流,甚至到了亦步亦趋的程度,对婚宦的关注无以复加。《魏书》载:“朝廷每选举人士,则校其一婚一宦,以为升降,何其密也。”2值得注意的是,“婚宦”一词,婚姻是排在仕宦前面的,重要性自然胜过后者。日本学者宫崎市定有论:“官场荣显与否受到运气的左右,不能仅仅根据这一点来决定门地。反而是婚姻关系更能够正确地反映门地,所以特别受到重视。”3提到内徙胡人士族化的焦点群体——拓跋宗室,更不能脱离婚姻问题,姻戚的家世门第足可反观宗室在全新阀阅秩序中的身份定位,通婚圈的缔结亦是统治集团内部关系和社会形势的真实写照。需要说明的是,北魏宗室的婚姻形态有个发展变化的过程,大致以孝文帝太和改制为界区分前、后半期,前期的情况笔者已另撰专文详加阐释,兹不赘述。本文试结合宗室士族化问题,探讨后期宗室婚姻出现的新动向。关于该课题,学界成果丰硕。1然尚存缺陷亟待改进,主要是对门第的理解比较肤浅,相应地对门第婚的层级把握有欠细致;同时过分强调族属成分,却忽视了拓跋统治者更为倾向的政治集团归属问题;另外,凸显婚姻在宗室血缘基因及气质面貌方面的改良作用,却欠缺对北朝士族最根本之体制属性的分析。鉴于此,笔者搜集整理北魏后太和时代的宗室婚例,制成囊括配偶姓望族属、阀阅世资、集团归属诸信息的资料表格附于文末,据此着重分析配偶的政治身份和世资门等,以期对士族门第婚的本质及宗室的演进趋势有所发现。

一、既往研究存在的弊端

在本文正式展开之前,有必要对过往的研究成果加以简评,以便寻找新的问题增长点。笔者认为,前人成果固然揭示了北魏士族化时代宗室门第婚的事实,但叙述方式过于简单机械。一般采用配偶门第的列举法,只要是河北崔、卢、郑、王、李,代人穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉,江南王、谢、袁、萧,便笼统地一概视为一流望族,再进行数量统计,求得门第婚的高比率,以证成既定观点。这种方法本身无可厚非,它在很大程度上受到史料的影响。如《魏书·咸阳王传》载,孝文帝为诸皇弟定亲:“长弟咸阳王禧可聘故颍川太守陇西李辅女,次弟河南王干可聘故中散代郡穆明乐女,次弟广陵王羽可聘骠骑咨议参军荥阳郑平城女,次弟颍川王雍可聘故中书博士范阳卢神宝女,次弟始平王勰可聘廷尉卿陇西李冲女,季弟北海王详可聘吏部郎中荥阳郑懿女。”2文中提及的陇西李氏、荥阳郑氏、范阳卢氏和代人穆氏都是民众约定俗成、社会一致公认的高门,据此推而广之,順理成章地导出宗室门第婚的结论。

但问题是,姓望与门第在特定语境下是不能混淆的,姓望只是对某一家望族的概略描述,固定采用地籍加姓氏的办法,用以区别其他族望。比如同为李氏,有赵郡和陇西之别;同为崔氏,清河在博陵之上;同为王氏,太原与琅琊比肩。传统意义的“四姓”概念崔、卢、郑、王就是这样界定的,功能亦仅此而已。但是,这种姓望表述不足以呈现士族制度的全部内涵,“四姓”即四大家族的说法也被视为不经之谈。而真正代表门第的是基于直系父祖官爵资集的阀阅等第,具体而言,三世出三公为“膏粱”,出尚书令、仆为“华腴”,出尚书、领护将军为“甲姓”,出九卿及刺史为“乙姓”,出散骑常侍、太中大夫为“丙姓”,出吏部正员郎为“丁姓”,此乃时人公认的“四姓”标准。3《资治通鉴》载胡三省注引梁朝裴子野的观点:“三公之子,傲九棘之家;黄散之孙,蔑令长之室。”4同样以世资官爵为衡量门第的标尺。抑或据《隋书·经籍志》所载,以家族权势影响所及的范围划分四海大姓、郡姓、州姓和县姓,无疑也是以官爵大小为基准的。

我们知道,一个大家族是由若干房支构成的,房支之下又有诸多家庭,儒家伦理倡导的累世同居、同财共爨的聚族现象其实并不常见,通常情况下都是分房分家后各自为政、各行其是,相互间甚而形同陌路。对于这种情况,日本学者守屋美都雄指出:“在通常被称为门阀的家族,与家长本位家族的强势结合相比较,以宗家为中心的大范围的宗族结合基本是不可能的。”5矢野主税深化认识:每个房支皆有针对其门第的评价,评价标准为官职。1宫崎市定则以南渡的琅琊王氏为例说明:“像王氏这样的流寓贵族,很早就不能维持举族一致共同行动的团结力,处于族人各自行动,地位最显赫者作为本族代表的状态。”2台湾学者甘怀真先生评述:

学者在以家族或宗族定义士族或门第时,其操作概念与意象总是作为亲属团体的同居、共财、族谱、宗祠等,而这些都是明清宗族的历史经验。我们应谨慎于将明清宗族的历史经验套用于理解中古的士族,即使二者有同,但我们更在意其异处。以士族集团的共同活动,如共同祭祀为例。在中国中古的史料中,同一士族的成员有共同祭祀的证据极弱。士族中的官宦之家族是有祖先祭祀的现象。但这类祭祀多采宗法原则,只有家族中的少数人参加,未见有合族的形况。连合族共同墓祭的资料都少见。

他还特别引用詹森研究赵郡李氏的成果,证明该家族没有共同的土地财产和宗祠祭祀,甚至没有共同参加的活动。4周一良先生概括美国汉学家伊沛霞(Patricia Buckley Ebrey)关于博陵崔氏的研究,指出:“作为门阀士族的崔氏,虽然成员彼此之间维持着亲族血缘纽带,在危急之际可以互相信赖,但并不存在作为整个家族中心的决策机构,也没有任何一支崔氏居于领导指挥地位。因此,成员可以按照自己的意愿,各行其是。”5勃海李氏家族面对冀州刺史京兆王元愉谋逆和大乘教徒法庆叛乱等一系列危机时也处于各自为战的状态。6大家族的分散性还表现在仕进方面,各房各家的释褐起家官高下各异,照应各自不同的世资背景。7因此,家族的各支系由于复杂的情况难免在阀阅秩序中产生地位分化。8也就是说,同一姓望的成员可能门第不等,姓望本身的等级性停留在习俗观念而非制度层面,制度性的阀阅等第则是各支系分别计算世资的结果,二者必须截然分开。9前引甘怀真先生强调应当突破以姓氏概念推论中古士族的窠臼,转而以集团、阶层视角观察之,说的就是这层含义。所以,单纯以配偶的姓望分析宗室门第婚是不充分的,体现不出其中细微的等级差别,士族婚媾门当户对的真相也就轻易湮没了。

二、北魏士族门第的划分与宗室择偶标准

如前所述,姓望仅是标榜身份的铭牌,然空有铭牌无济于事,直系父祖的官爵世资才是决定一切的硬通货。那么,北魏士族的阀阅等级究竟如何划分,宗室联姻又怎样与之搭配呢?下面着重解决该问题。北魏孝文帝全面、系统地厘定胡汉门第,以开国前后为时间基点,折中新、旧官品令,综合统计世资水平,均值一至三品者,为门第一品的一流高门,即“四姓”之上层“甲乙”;均值四五品者(个别可下延至六七品清官),为门第二品的一般高门,即“四姓”之下层“丙丁”姓;皇室至亲、元功上勋、有爵封君、宰辅重臣则凌驾普通的流品秩序,贵为超品,特享“膏腴”之美誉。需要说明的是,任何一种门第体系的提出都不能自说自话,必须获得相应的佐证,各层级的地位待遇唯有确实存在明显的档次差距,假设才能自证成立。笔者以浓缩家世信息、赋予出身资格的释褐起家官为例,超品士族普遍以晋令四品、太和新令从六品以上登仕,一品士族普遍以晋令五品、太和新令正七品上阶登仕,二品士族普遍以晋令六品、太和新令正七品下阶至正八品登仕,相互间隔泾渭分明,足证划分方法比较适宜。