关键词:《病草纸》;日本;平安时代末期;宋代;风俗画

绘制于12世纪末的《病草纸》网罗了眼疾、痔瘘、侏儒、肥胖、失眠等令时人备受折磨的疑难杂症,是一部图文并茂的画卷(日本学界称为“绘卷”)。所谓“草纸”,又称“草子”,一般指以日文(假名)创作的随笔、说话故事等散文作品,以区别用于正式场合的汉文(真名)作品。《病草纸》每段场景描绘一位患者,并伴有简短的日文(即“词书”),用以叙述相关的病症。

《病草纸》原为卷子装,一般认为由后白河上皇(1127—1192)的宫廷画院(绘所)负责制作,并珍藏于后白河上皇的宝库——京都莲华王院。伴随着王权的衰落,莲华王院的藏品大量流入民间,《病草纸》也依据疾病场景被切割成多幅残片,单独装裱并散落四方。例如,江户时代尾张(今名古屋地区)的大馆高门(1776—1839)就藏有“鼻黑父子”等16幅图。1大馆高门是日本国学家,师从本居宣长,同时又跟吉田玄觉学习医术,曾任日本大名一条家的侍医。他之所以珍藏《病草纸》,或许正是看中其在日本文学史和医学史上的独特价值。后来,名古屋的富商关户守彦(1869—1934)购得包括大馆高门旧藏在内的17幅《病草纸》残片。其中的“风病之男”等9幅残片于昭和二十七年(1952)被认定为日本国宝。日本文化厅于昭和六十一年(1986)购得上述9幅残片,并于平成二年(1990)交由京都国立博物馆保管。2其余《病草纸》残片辗转流传的过程也较为复杂,限于篇幅不再一一赘述。目前公认的《病草纸》残片共计21幅,基本信息如表一所示。

仅以现存的21幅图计算,最初的卷子本《病草紙》就长达8.37米,宽约0.26米,其内容之丰富可见一斑。但是,如何从整体上把握《病草纸》的生成背景,一直是该领域的核心议题与难点所在。著名医学史学者富士川游很早就肯定了《病草纸》作为医学史料的价值,3杉立义一进一步指出《病草纸》与日本现存最早的医书《医心方》存在关联,认为《病草纸》所以囊括如此多的疾病或许是为了制成“病例集”,供日本宫廷医疗机构典药寮参考。4然而,《病草纸》着重叙述疾病带给患者的生活困扰,并未涉及专业的医药信息,与其说是一部严格意义上的医学资料,不如视作一部情节性较强的说话故事集。

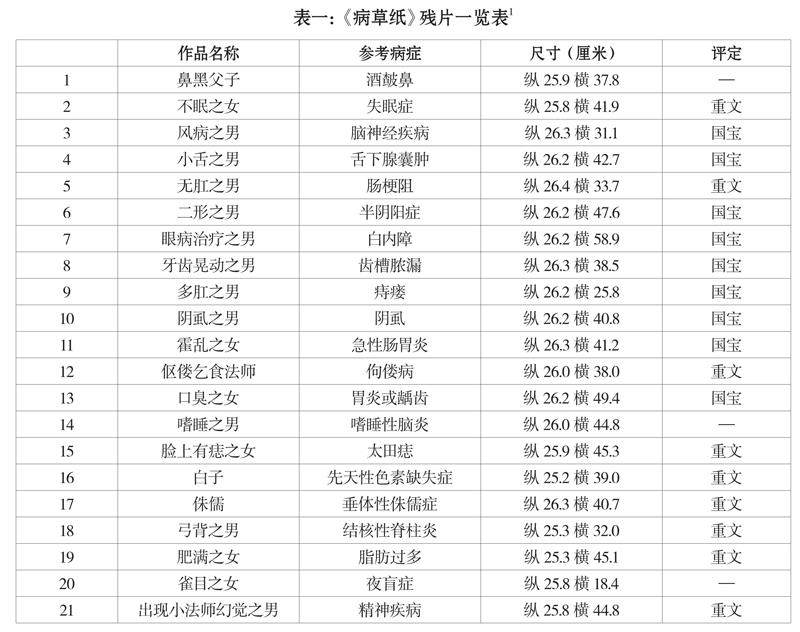

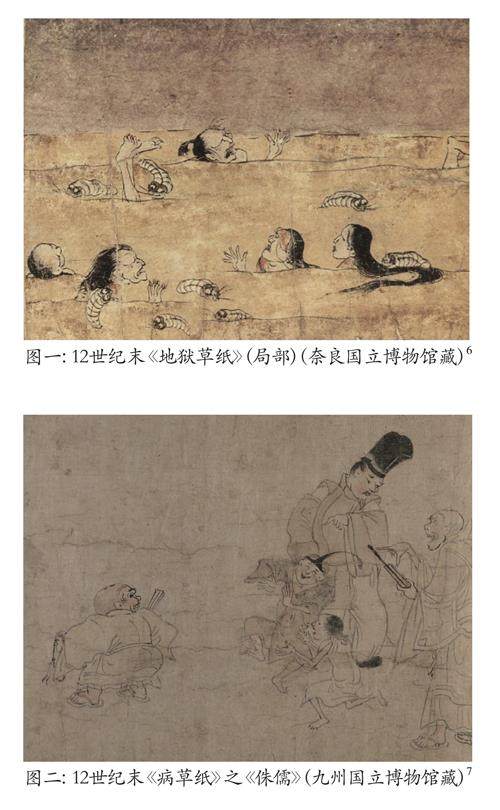

目前,日本学界的主流观点是从《病草纸》与同时代的《饿鬼草纸》《地狱草纸》在画风方面的相似性出发,将《病草纸》也视为“六道绘”的一环,即通过形形色色的疑难杂症来表现“人道”的苦相。田中一松、福井利吉郎两位学者较早论述了《病草纸》的宗教思想,认为或许受到《法华经》譬喻品、方便品的影响。1小松茂美进一步推测《病草纸》应该是与《饿鬼草纸》《地狱草纸》一并制作而成,三部绘卷共同组成一整套“六道绘”,认为《病草纸》集中描绘了凡人的苦恼。2不过,自下店静市《〈病草纸〉真的属于六道绘吗?》一文起,3反驳之声便不绝于耳。近年来,山本聪美指出《病草纸》与北魏时期瞿昙般若流支译《正法念处经》论及“人道”的内容存在相似性,为这一观点提供了具体的佛典佐证。同时,山本聪美也承认,尽管《病草纸》记录的21种疾病名称在《正法念处经》中都可以找到,但二者的文字内容与叙述方式仍存在不小的差距。4如“见黑口虫。住于髓中。若虫瞋恚。能令髓融。以伤髓故。令人色恶。曲脊身伛。行走不便”,5《正法念处经》等佛经将佝偻、失明等病因归结于“虫”“风”等业力的果报。在这种观念的影响下,《地狱草纸》《饿鬼草纸》画有啃食身体的虫(图一)、灼烧罪人的火焰等,从而将所受的罪孽具象化。《病草纸》则没有类似的表现,其笔下的患者也不像《地狱草纸》《饿鬼草纸》中的罪人那般骨瘦如柴、面目狰狞,而是多了几分现实的笔触。就《病草纸》的内容而言,并无明显的因果报应与厌离秽土的思想,甚至不少异疾的患者本身就是手持念珠、身着法衣的僧侣(图二),却成为路人嘲笑的对象,可谓是对礼敬三宝教义的违背。其次,疾病仅为“四苦八苦”之一,能否完全等同于“人道”的苦相还有待商榷。一般而言,“六道绘”的“人道”更多地是通过生、老、病、死和天灾人祸等一系列苦相来表现,并突出因果循环之理。

近年来,增记隆介将《病草纸》置于东亚语境下的尝试极富启发性。他一方面考察了《搜神秘览》《夷坚志》等中国传世文献与《病草纸》文字叙述之间的相似性,另一方面也强调了《病草纸》的图像与《历代帝王图》《村医图》等唐宋绘画之间可能存在的关联,为今后的研究提供了一个新的方向。不过,增记隆介依然将《病草纸》定性为佛教艺术,并进一步结合敦煌壁画、水陆画对佛教文化脉络中的疾病母题图像进行了考察,认为《病草纸》虽然选取了世俗性的疾病题材,与《村医图》等唐宋绘画在图式方面也存在较高的相似性,但表现的仍是佛教思想中的“人道”场景。2与学界一般将《病草纸》和《地狱草纸》《饿鬼草纸》等“六道绘”结合起来考察的做法不同,本文不囿于宗教绘画的成见,注意到《病草纸》可与《鸟兽人物戏画》《年中行事绘卷》互相参照,通过比较中日两国遗存的同时代图像和相关文献记载,本文认为从“风俗画”的角度,3或许能更好地把握《病草纸》的生成背景和“戏画”趣味。

一、人物戏画:患者的丑态形象

12世纪末的《病草纸》是日本现存最早集中描写疾病的绘画作品,但疾病母题在先行的日本文学绘画传统中可谓俯拾皆是。随着遣隋使、遣唐使的派遣,来自大陆的医药知识在日本得以传播。成书于984年的《医心方》是日本人丹波康赖广搜医籍、博采百家的一部医学巨著,其中征引的不少汉籍甚至已在中国散佚。创作于11世纪初的日本长篇小说《源氏物语》就囊括了《医心方》中记载的胸病、脚气、眼病、腹病、风病、疟疾、咳病等多种类型的身体性疾病。此外,鬼魂作祟、源于情感生活中的爱而不得、嫉妒等精神性创伤(心病)也被纳入平安时代对疾病的认知范畴。

例如,《源氏物语》中的柏木卫门督因心力交瘁,突然卧榻不起,挚友夕雾大将赶来探望。4作为《源氏物语》图像化的首部作品,12世纪初的《源氏物语绘卷》细致地再现了这一场景:画面右侧摆放着唐代山水样的屏风,柏木卫门督戴着“立乌帽子”,身披“直垂衾”,卧于床榻;夕雾大将头戴“垂缨冠”,侧坐一旁;画面左侧则放置着多重几帐,五位侍女微微低头,以袖掩面(图三)。这幅图伴随的“词书”解释道:“柏木日渐消瘦,肤色更显透亮,无精打采般地卧于病榻,比平时的容貌更胜几分。”5不惜笔墨地美化患者消瘦后的病姿,可谓是平安时代文艺作品的一个重要审美取向。11世纪日本著名随笔集《枕草子》中就列举了多种情形,认为牙疼时捂着红肿的面颊着实惹人爱怜,患有心口痛的少女会引起贵公子们的同情与关心等。1在描绘患者柏木卫门督的面部时,画师也采用了日本传统的大和绘技法——“引目钩鼻”,即不区分男女与人物面部特征,统一绘以细长的线状眼和钩形鼻。这种脸谱化的处理虽然丧失了人物个性,看似面无表情,却便于觀者代入不同的人物视角,根据周遭环境,揣摩画中人物的心情。

反观《病草纸》,每位患者因不同的病情举止各异,但都呈现出一种丑态。他们的面部没有采用“引目钩鼻”的技法,而是以夸张的表情生动地传达出疾病带来的苦痛。以《牙齿晃动之男》(图四)为例,身着葛袴的患者张嘴露出粗大的牙齿,只见他眉头紧蹙,眼珠向左转动,左手食指伸入口腔,右手捧腹等细节都传达出患者疼痛难忍、坐立不安的情绪,男子面前丰盛的菜肴与疼痛难忍的牙病之间更是形成一种强烈对比。《病草纸》中的患者形象既没有《枕草子》描写牙疼时捂着红肿面颊时的美感,也不像《源氏物语绘卷》那般使用“引目钩鼻”技法含蓄地对病态进行美化,而是抓住苦痛的瞬间,将疾病导致的丑态展现得淋漓尽致。

对于《病草纸》中的患者形象,现有研究认为是受到了佛教艺术“六道绘”或“法华经绘”的影响。诚然,良医救治病患是佛陀度化众生的重要譬喻;日本学者鹰巢纯、中国学者丛春雨等人很早就指出敦煌莫高窟第321窟南壁的初唐壁画就保留着呕吐的病患等表现民众生活的“形象医学”图像资料,以达到方便说法的目的。3近年来,日本静嘉堂文库藏南宋《法华经变相图》得以公开,其譬喻品就画有侏儒、盲聋、背伛等多种疾病,作为谤经罪孽的恶果。山本聪美最早指出该变相图(图五)与《病草纸》中的《侏儒》(图二)、《伛偻乞食法师》(图六)、《弓背之男》等在症状表现方面具有较强的相似性。

但是,《法华经变相图》中的3位病患为戴着幞头的平民装束,双手抱于胸前,除身形有异之外,人物面部表情、举止近乎一致。《病草纸》描绘的侏儒(图二)、伛偻男子(图六)则稍显灵动。例如,侏儒身着法衣,左手持念珠,右手执纸扇,张嘴作回头状,额头上的皱纹表明他已有一定的年纪,然而壮硕的身躯仅跟孩童一般高。山本聪美认为《病草纸》的侏儒可能参考了《正法念处经》等佛典,如《正法念处经》卷七“地狱品之三”记载:“若于前世过去久远有善业熟,不生饿鬼、畜生之道。若生人中同业之处,得侏儒身。”2诚然,以因果循环之理来解释疾病的缘由,而后寻求法会、祈祷等诉诸于佛教的救赎手段是古人面对疾病时的普遍认知。