阿信是在当代诗坛上影响力不断扩大的一位诗人,虽然一直偏居西北一隅,但他的诗作从西部高原到大江南北都有不少读者,尤其是作为入围第八届鲁迅文学奖的诗人之一,其诗歌更是引起了诗坛内外的广泛关注。

一

长期以来,阿信被看作当代西部重要诗人,近年来又被誉为“自然写作”的代表性诗人之一。虽然阿信的诗有鲜明的地域标识,诗境和意象也以自然为主,但如果因此把阿信简单地归类于地域诗人或者自然诗人,则可能无法全面、准确地理解阿信诗歌的内涵。阿信本人也对加之于其身的“西部诗人”之类保持自觉的警醒,或者淡然视之。

虽然西部(更准确地说是青藏高原东南部的藏地)的自然是阿信诗歌的资源,而西部的博大深邃确实也给了一个诗人倾尽一生去书写的时空,但阿信的诗歌探索并没有仅仅止步于对西部的呈现。三十多年来,他一直在甘南草原上潜心写作,笔下的草原意象和草地经验也处在一个不断生成、深化的动态过程之中,形成了独特的 “草地诗学”。近年来,阿信的诗在美学风格上更是呈现出某种明显的变化,诗的意境从早期的 “独享高原”到历经沧桑后的深入荒原,走向开阔、邃远的无我之境,表达出关于自然、宇宙与人的内在精神关系的深度体悟。他力图以藏地为坐标,将西部经验升华为普遍的人类经验,因而他的诗是西部的、自然的,同时也是超越西部、超越自然的。

二

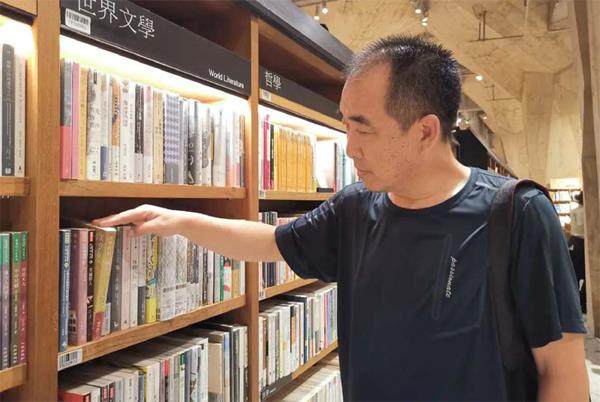

1986年,22岁的青年诗人阿信只身踏上甘南草原,在草原深处一座叫作合作的小镇上生活了30多年。他用一生的时光扎根草原,但直至双鬓斑白,依稀还是草原梦中客。90年代至新世纪初的20多年里,合作还是隶属于夏河县辖下的一个小镇,远离省城兰州,远离经济、文化中心。那时的藏地小镇,交通、通信相对落后,物资相对匮乏,生活氛围清贫、单调甚至荒凉。阿信和桑子,作为省内知名的大学生诗人,他们的单身宿舍是当地一所师范专科学校青年教师心目中几乎唯一的文艺中心。漫漫长夜,一些意气相投的朋友聚在一起,或者长歌痛饮,或者围炉夜话,饮酒谈诗是那时他们精神生活的主要方式。但更多的时候,诗人阿信经常伴着窗外呼啸的风声,在逼仄的斗室内彻夜阅读、冥思,或者在伸手不见五指的荒凉的小操场上仰望星空、踽踽独行。那时的阿信经常在假期独自或携伴出游,十天半月地在玛曲、夏河的大草原上游荡,白日迷失在无边的草原、河流、牛羊、野花之间,夜宿随处遇到的寺院僧舍或牧民帐篷。甘南草原上厚重的藏文化氛围,使阿信获得了某种关于人与自然的带有痛感的生命体验、深邃感和浑然的生命意识。

那时,内地的改革开放如火如荼,时代大潮浪涛滚滚,内地的无数诗人耐不住寂寞下海弄潮。但甘南草原却像世外桃源或地球的边缘,时代大潮传到这里的只是一些隐隐的闷雷般的潮声,它在一群青年教师的内心引起的只是阵发性的狂乱和躁动。生活迷惘而安静,有时似乎停滞了一般令人绝望,又似乎有着无尽的憧憬和无穷的可能。就在这样的氛围中,阿信写下了《小草》这样的诗篇,它表达了在那些漫游岁月里,在浩大的空虚中,一颗敏感的诗心近乎疼痛般纤细的忧伤,以及诗人投向茫茫原野的探索的目光。在他写于这一时期的《独享高原》《9月21日晨操于郊外见菊》《安详》等诗中,我们依稀可以看到詩人的抒情主体在对高原气象的参详中持续生长、完成的过程。诗人逐渐走出了青春的焦虑,那种强烈的生命躁动已经复归平静,转向一种融入式的体验,视野被打开,高原气象因此呈现为一种内在的精神气象。

中年以后的阿信,在小镇上过着隐士般的生活,生活简朴、深居简出,为人审慎、低调,这种生活甚至单调而乏善可陈。他不仅教书,还担任学校里的管理工作,而且从系主任、教务处处长、组织部部长、校办主任一路走来,走到了民族师范学院的校级领导岗位上。这类学校,往往麻雀虽小五脏俱全,各种事务同样繁杂。但阿信与大多数同事一样,为民族教育事业服务着、奔忙着,乐此不疲。喜欢阿信诗歌却不熟悉阿信其人的读者,也许会想象出一个类似苦行僧的隐居、高冷,喜欢独处、冥想一类的别样的诗人阿信形象。事实上,这种直觉也没错,但这是隐藏在积极入世、沉稳、温和,且处事干练的牟校长(阿信本名为牟吉信)身上的另一个平时几乎看不到的内在形象。因此,也可以理解关于阿信诗歌的一种看法:有人或许认为阿信的诗歌远离时代的中心话语,缺乏现实感,缺乏对具体生活现象的关注,殊不知,正是独特的生活环境与人生阅历,使得阿信得以把日常生活经验经过诗学过滤和提炼,转化为具有恒久的美学意味的东西加以呈现。