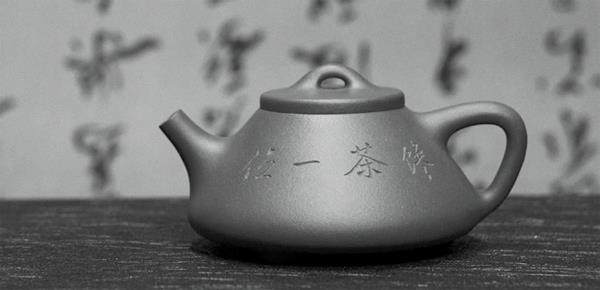

嘴尖肚大耳偏高,

才免饥寒便自豪。

量小不堪容大物,

两三寸水起波涛。

——〔清〕郑燮《紫砂壶》

上期聊了郑燮《李氏小园》一诗,从而探讨了诗文背后的独特茶学审美。其实板桥与茶的掌故趣闻很多,今天就再选其中的一两则,结合着茶诗聊一聊。

这首题为《紫砂壶》的作品,可视为板桥先生的又一首经典茶诗。此诗见于民国年间的《阳羡砂壶图考》,当代学者卞孝萱、卞岐编《郑板桥全集》时亦收录。关于这首七言绝句的来由,还有一则广泛流传于民间的故事。

话说郑板桥在科举道路上,绝对算不上一帆风顺。康熙朝的秀才,雍正朝的举人,乾隆朝的进士。好不容易金榜题名,可又排队等候了数载,才靠着干谒当上了个知县。板桥先生的故事,绝对有拍成励志片的潜力。但县有穷富之分,所以虽然名义上都是级别一样的知县,实际上也是高低甘苦有别。郑板桥这种出身,富庶之地肯定是轮不上了,最终分给他的,是在清代山东非常落后贫苦的范县。这个县在黄河边上,荒凉的县城里只有四五十户人家,也就是个村子的规模。

其实艰苦一点也没什么,因为清代官场中像板桥这样进士出身的官员,一般在县令这样的基层岗位干上几年就可以提升了。可是郑板桥在范县苦干了五年之后,又调去了潍县上任,一干又是三年。他在《自咏》里写道:

潍县三年范县五,山东老吏我居先。

一阶未进真藏拙,只字无求幸免嫌。

板桥为何混成了“一阶未进”的“山东老吏”了呢?

答:不贪。

不贪财,就没钱行贿;不行贿,就没法升官。作为才华横溢的画家,作为文思泉涌的诗人,板桥在公务员的位子上可谓是痛苦万分。到最后他辞官不做回转扬州,就以卖字鬻画为生。这首《紫砂壶》,就写于板桥辞官回到扬州之后。

当时的两淮盐运使卢见曾,与郑板桥是多年的好友。这位卢大人官阶是从三品,算是扬州城里最大的官了。有一次板桥去看望卢见曾,但是刚到了衙门口就被看门的拦了下来。

郑板桥说明来意,希望门口的差人给通秉一声。可这时的郑板桥已经不是朝廷命官了,穿的也是朴素的长衫。一位帮闲的门吏,根本没把教书先生打扮的人放在眼里,就是故意拖延不给通报。

无巧不成书,这时街上有人把郑板桥认出来了:“哎呀,这不是咱们扬州的名士郑板桥先生吗?”郑板桥呢,也赶紧跟这几位“粉丝”打招呼。