1943年11月至1944年3月,新四军代军长陈毅用时百余日,由军部所在地江苏盱眙黄花塘,前往中共中央所在地延安,参加整风运动和党的七大。在数千里行程中,陈毅写下近20首诗词,既描述了沿途的自然风物,又讴歌了抗日军民的斗争风貌。其夫人张茜后来评价说:“1943年冬,陈毅同志由淮南地区西行赴延安,随着新经历的开始,他的诗词创作也进入到一个新的阶段。”仔细研读这些诗词,可以发现,它们也是陈毅革命心路的一次淬炼:由离别黄花塘时的心意怆然,到抵达延安后的欢欣自信,体现了他对革命的忠贞和对抗战必胜的信念,也标志着他的思想认识上了一个新高度,在政治上走向了成熟。

离别时茫然——迢迢赴延安,初别意怆然

陈毅是在惆怅郁闷、心意难平的状态下踏上西行道路的,原因是工作搭档饶漱石对其的无理指责和攻击。

1942年3月,中共中央华中局书记、新四军政委刘少奇被调往延安,参与党中央的工作。刘少奇离开后,其职位由饶漱石代理。为独揽大权,饶漱石极力排挤打击华中局副书记、新四军代军长陈毅。1943年10月,在黄花塘华中局整风会议上,饶漱石向华中局委员和新四军各师负责人列举了陈毅的所谓“十大罪状”,说陈毅在历史上一贯反对毛主席,一贯对抗党中央,一贯反对政治委员制度,并发了一份长达1500字的电报给毛泽东、刘少奇,罗列陈毅的“十大错误”,要求中央派人主持新四军军事工作,企图把陈毅排挤走。陈毅一贯善于自我批评,向中央简单陈述了事情经过,并提出了去延安学习的要求。毛泽东很快回电,要陈毅到延安参加整风运动和党的七大。陈毅收到电报后,即刻与赖传珠等人商谈,准备启程去延安。

陈毅经历过艰苦的南方红军三年游击战争,经历过下山改编、皖南事变、重建新四军的全过程,在浴血战斗中与同志们建立了深厚的感情,即将离别,心情自然是难以割舍。此前9月28日,夫人张茜生下第二个儿子丹淮。此时,张茜抱着襁褓中的丹淮,拉着一岁半的大儿子昊苏,双眼含泪送别陈毅。

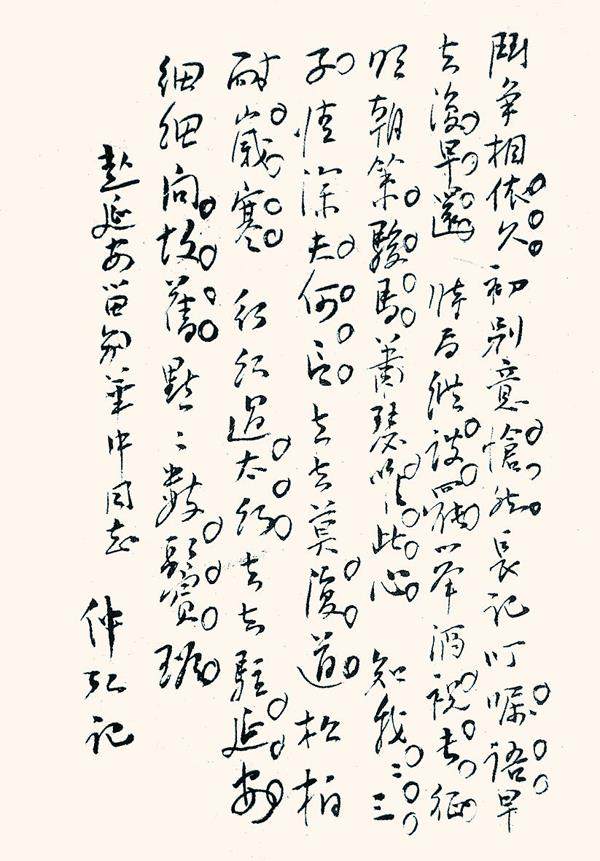

陈毅办理好交接,将妻儿三人托付给供给部部长宋裕和、卫生部部长崔义田照顾后,于11月25日8时,离开黄花塘军部踏上了去延安的征途。对新四军和根据地的留恋,对战友和亲人的惜别,加之遭受的委屈,此时陈毅的内心如奔腾的江河,抑郁难平,挥笔写下了一组《赴延安留别华中诸同志》五言诗。

全诗共七节,是以情感为主线的道别诗,采用对话的方式,相互叮咛,情深意长。第一节写难舍之情:“战斗相依久,初别意怆然。”“怆然”一词用得恰如其分,真实地反映出诗人当时的复杂情感。“长记叮咛语,早去复早还”,蕴含着绵长的革命友谊,深藏着难舍的离别之情。第二节写情到深处,却相视难言:“知我二三子,情亲转无言。”第三节写大家谈论完时局,举杯欢送诗人远征。第四节写叮嘱:“西去路漫漫,风物仔细看。”既实写路途遥远,又象征革命道路漫长。第五节借西汉名将程不识和唐朝中兴名将郭子仪(郭汾阳)的典故,凸显我军奋勇抗击日军,“朝中竞献降”则讽刺國民党顽固派的消极抗日。从第六节开始,诗的意蕴不再低沉,转为对延安的展望,想象将要见到一些老战友,诗人心情变得激动起来。第七节是总起,也是回望。“众星何灿烂,北斗住延安。大海有波涛,飞上清凉山。”诗人用“众星”寓革命志士,用“北斗”寓毛泽东,用“清凉山”寓圣地延安,一个“飞”字,展示了对延安的向往。因此,陈毅也盼望早早“飞”到延安,与过去的战友们重逢畅谈。

全诗在这种悲壮与希望、沉郁与明快相反相成的交织状态下,真实地反映了“黄花塘事件”后陈毅的心境。同时也能看出,诗人的心理已悄悄发生了变化,由不舍、担忧,到渴望快到延安,说明陈毅的胸怀是坦荡的,信念是执着的,坚信未来是光明的。这也非常符合陈毅开朗豁达的性格。

但是,“西去路漫漫”,行程绝非轻松平坦,不仅要穿越陇海线、津浦线、平汉线等敌伪封锁线,还要翻越多座山脉,天气愈加寒冷,敌情时刻紧张。然而,越是环境恶劣,越是斗争艰苦,越能激发陈毅的诗性,化成笔下篇篇佳作。

征途中焦虑——横越江淮七百里,敌伪关防穿插勤

与陈毅同行的,除了两名警卫员,还有华中局交通局局长曾浪波夫妇。曾浪波是一位经验丰富的红色交通员,华中到延安的交通线就是他奉命主持开辟的。他们一行五人,首先过洪泽湖到达淮北根据地新四军第4师师部,副军长张云逸在那里迎送。根据毛泽东的电示,陈毅把军长的担子交代给张云逸代理。两位红军时期的老战友促膝谈心后,26日到新行圩子第9旅驻地。旅长韦国清十分热情,不但把自己的房子让给陈毅住,自己在隔壁房间搭床相伴,而且考虑到陈毅此行路途遥远,为安全及健康起见,要求陈毅化装为资本家,并为其赶制了一件蓝色碎花缎面裘袍,称其为“张老板”或“掌柜的”。到陈毅起程时,又专门派了一个骑兵排护送。

离开军部时,冷冷清清,只有随行4人,而在这里,却受到热情接待和迎送,陈毅不由诗兴又发,写下《泗宿道中》:“夜走泗宿道,晨过旧黄河。古邳解鞍马,煮酒醉颜酡。半规残月照,铁骑送长征。百里吠村犬,穿插敌伪惊。畅游根据地,沿途劳送迎。相见问安好,老苍惊故人。”诗中所说的“古邳解鞍马,煮酒醉颜酡”,“畅游根据地,沿途劳送迎”,反映了各基层部队和根据地干部对陈毅的尊敬和热情。“铁骑送长征”是指韦国清派出骑兵排护送的事。陈毅的心情也渐渐为沿途的经历和风光所影响,慢慢地由悲观转向开朗,恢复到“黄花塘事件”以前的状态。每经一地,他几乎都要写诗赋词,或记录行程,或讴歌革命,或抒发感怀。

12月初,陈毅一行来到鲁苏边界,在新四军第4师运河支队的护送下,趁夜色穿过运河封锁线,到达鲁西南,再由著名的铁道游击队护送。铁道游击队在铁路沿线设置了1公里的警戒线,碉堡上的伪军哨兵全换成了我方人员。凌晨3时,陈毅顺利跨过津浦铁路。他还特意看了看铁轨,用手码了码炮楼墙壁的厚度,从一座炮楼一步一步地跨向另一座炮楼,步测距离。

到达津浦路西,鲁南军区独立支队已在此迎接。他们一同来到微山湖边,乘木船抵达湖中芦柴丛中的一个鸭墩(湖上渔民养鸭子用的土墩,供鸭子和养鸭人夜间寄宿),在上面的芦苇棚中休息。