2022年12月21日,中央音乐学院在站博士后丛密雨以“腾讯会议”的形式为大家带来了题为《中国复调理论的肇始与初步发展》的讲座。该讲座系教育部人文社科重点研究基地、中央音乐学院音乐学研究所主办的“前沿·探索——中央音乐学院博士后学术分享系列讲座”的第二场。讲座在丛密雨博士与徐孟东教授近期完成的同名论文[1]基础上,进行了深入解读与扩展。此次讲座形式新颖,除了讲座主持人李娜[2]博士外,还邀请了四位与谈人参与其中进行总结和讨论。笔者作为与谈人之一,通过此次讲座的学习,在与另外三位与谈人魏育鲲[3]博士、吴洁[4]博士和刘鹏[5]博士的交流过程中也受益匪浅且意犹未尽,遂写下此文来回顾此次讲座中的精彩“瞬间”,记录讲座后的一些思考。

一、讲座内容梗概

《中国复调理论的肇始与初步发展》一文,是徐孟东教授主持的“2018 国家社科基金艺术学重大项目《中国现当代作曲理论体系形成与发展研究》”子课题“中国复调音乐理论的形成与发展研究”的阶段性研究成果。丛密雨的讲座内容包含“复调理论在中国的早期引介”“复调课程在高等院校中的开设情况”和“观察、内涵与外延”三个部分。

1.题解

“ 复调”(Polyphony)的概念与“ 主调”(Homophony)相对应,意指以“对位”思维与技法,组织、结构而成的多声部音乐艺术形式;其意义和旨趣在于通过各声部音高与节奏形态的不同和对比来组织、发展音乐作品。20 世纪50 年代中期,在苏俄复调教材和苏联专家授课的影响下,包括中央音乐学院、上海音乐学院在内的专业音乐院校,逐渐将原“对位法”“赋格”等课程名称先后统一改称为“复调”。从此,“复调”这一涵盖“单对位”“复对位”与“赋格”的课程统称,拓展至我国专业音乐教育、理论研究和音乐创作领域并沿用至今。讲座中所涉及的“单对位”“复对位”“模仿”“赋格”等名称,均在“复调”范畴内[6]。

“肇始”主要侧重于两个方面,其一,是1933年先后出版的两本中国复调理论著述《对谱音乐》(王光祁)和《对位法概论》(缪天瑞),正式拉开了中国复调音乐理论在中国传播与发展的序幕;其二,是中国高等艺术教育的先驱与开拓者萧友梅,在1921年任北京女子高等师范学校音乐科主任时,提倡效仿西方教授经验按科分类,参照德国学制和按西方音乐理论体系,在“乐理”的学习基础上,将“和声”贯穿其中,而“对位”作为理论类核心课程,与曲体、乐器法等均设置40 课时学习时间。这是目前国内有史料可查的,高等院校最早开设的复调课程。

讲座中对于“ 初步发展”的具体时间划定为1919—1949 年的三十年间。这其中既包括复调理论类书籍和论文的出版与刊载,又包括多所高等院校所开设的复调理论课程的学制、学时、主讲教师及所涉及的复调理论体系和使用教材等详细情况。

2.理论与教学

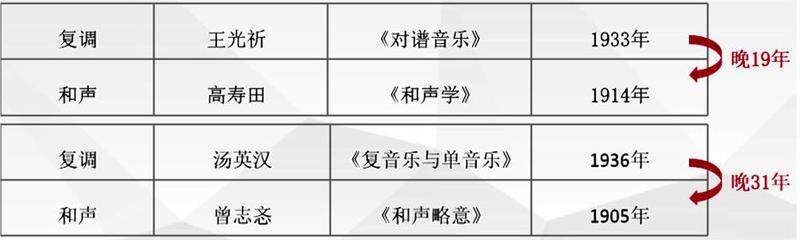

从作曲理论学科的整体发展角度看,复调是相对滞后的。仅与和声一科相比较而言,第一本和声专著《和声学》(高寿田)比第一本复调专著《对谱音乐》早了19年,而第一篇公开发表的和声方面论文《和声略意》,要比复调论文《复音乐与单音乐》早31年(见表1)。相比较于其他学科而言,1949年前有关复调音乐理论的译著、编著和专著资料的搜集整理较为困难,也正因如此,对于中国早期复调理论方面的书籍和论文进行搜集、整理和细致的研究论述也就显得弥足珍贵。

表1:

除了针对《对谱音乐》和《对位法概论》的详细介绍和比较研究外,讲座中还对1933—1949 年间相继出版的《单对位法概要》[7《] 简易对位法》[8]和《赋格初步》[9《] 对位化和声学》(陈洪著,成书于1941年,1951 年出版)和《音乐的构成》[10]幾本复调理论书籍进行了逐一介绍。从国内最早可以查到的两篇复调理论文章《复音乐与单音乐》和《卡农与复加》[11]开始,像《巴赫与复音音乐》[12《] 对位法与赋格》[13《] 严格的与自由的对位法》[14《] 对位法与和声学》[15《] 巴赫及罕得尔时代的音乐》[16《] 对位法》[17]等为数不多的复调论文相继在国内刊物发表。虽然1949 年复调理论相关著述及论文的数量都是以个位数来计量的,但正是这些看起来不那么“高深”的“翻译搬运”与“真知灼见”,在当时那个信息闭塞、知识匮乏的年代,将复调理论扩散、传播到每一个音乐爱好者和音乐学习者的身边[18]。

1927 年11 月,在时任国民政府“大学院院长”蔡元培的大力支持下,中国第一所独立、专业的高等音乐学府——“国立音乐院”在上海成立,1929 年正式更名为“上海国立音乐专科学校”,萧友梅任校长。同年,刚刚从美国留学归国的黄自担任教务主任并全面担负起作曲及作曲理论教学的任务,在其主持下,从和声、复调、曲式、配器为主体的作曲理论教学体系初步成型,这对我国作曲与作曲理论事业的人才培养具有伟大而深远的意义。“是黄自播撒了欧洲复调音乐理论在中国全面、系统传播的第一颗种子,培养出被称为‘四大弟子’的贺绿汀、刘雪庵、陈田鹤和江定仙。他为我国作曲理论学科的建设发展和人才培养,做出了不可磨灭的贡献。”[19]在“国立音专”随后的复调教学中,课程设置严谨规范,授课内容全面和多元,陈洪、音乐教育家沃尔夫冈·弗兰克尔(Wolfgang Fraenkel)、犹太裔德国作曲家尤里乌斯·许洛士(Julius Schloss)、谭小麟在战乱年间苦力支撑着传道授业之重任,并将以“国立音专”为代表的复调课程及其教学模式,逐步延伸到福建国立音专、青木关国立音乐院等校中。