2022年12月19日19时30分,迎来了由中央音乐学院音乐学研究所主办的“前沿·探索”博士后论坛系列讲座第二轮学术分享的首场讲座,次轮学术分享采用面向社会各界公开的形式,除常规分享研究成果外,增加与本专业及跨专业的专家学者的与谈、点评等环节,引起了学界的广泛关注。首场讲座由中央音乐学院在站博士后李娜主讲,题目为《洮岷地区“沙目”圈舞音乐文化研究》,邀请中央音乐学院出站博士后哈斯巴特尔[1]博士、中央音乐学院出站博士后马良[2]博士、中央音乐学院在站博士后关冰阳[3]博士作为与谈人,博士后合作导师杨民康教授作为点评专家,与来自中央音乐学院音乐学研究所同仁、四川音乐学院、中南民族大学、西北民族大学等师生通过线上会议的形式参与了讲座,腾讯会议实时在线人数达281人,营造了良好的学术氛围。该场讲座由中央音乐学院音乐学研究所在站博士后丛密雨[4]博士主持。

一、讲座内容梗概

在本次讲座中主要从方法层、学统层、观念层三个方面详细阐释了《洮岷地区“沙目”圈舞音乐文化研究》。

第一层——方法层,作为最外显的工具,通过对“沙目”圈舞所赖以生存的“洮岷”文化语境予以梳理,突出其多民族杂居、多元文化共生相融的区域文化特征,为后文揭示“沙目”圈舞深层文化内核做铺垫。通过研究者多次的深入田野调研,采用多点音乐民族志的考察方法,置身于“沙目”圈舞的“圈外”,作为一名普通的观察者,去观察和感受整个“圈舞”的表演过程,尽可能详细、完整、客观地以第三者的视角记录“沙目”圈舞举行的整个过程,并在随后不断的田野回访中查缺补漏,最终形成具有音乐民族志表演实录性质的“沙目”圈舞实录,为后文建立起表演实践文本和案头分析文本。

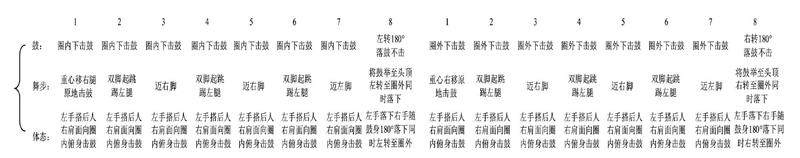

第二层——学统层,运用音乐文化文本模式分析法中“简化还原”的方法对四地“沙目”圈舞旋律结构、旋律音调、(鼓、念、唱)律动、(鼓、舞、体)律动模式、“沙目”圈舞结构形态中“固定因素—可变因素”横纵聚合关系的分析,得出“沙目”圈舞在加麻沟、中寨、瓜州等地的传承传播,以“沙目”圈舞的结构为模型,以“扩容”“收紧”等符号编码规则“转换生成”不同的风格性变体。

第三层——观念层,是基于前面两个层次的归纳和分析,得出“沙目”圈舞生成的“文本”特征,最终认为“文化认同”和“文化建构”是“沙目”圈舞共享的主要原因,也是多民族杂居区文化交融共生的主要原因,也可由此管窥多民族杂居区民族文化结构和能动的特征,在文化认同的过程中,促进了洮岷地域共同体的形成,构成中国文化多元一体民族关系格局。“文化建构”维护了多民族杂居区的文化边界,形成这一区域文化事项“和而不同”的多样性特征,而“文化认同”则是多民族杂居区和谐共处的主题。“文化认同”和“文化建构”构成了多民族杂居区文化多元化的区域文化特征,是洮岷多民族文化交流、交往、交融的实质。

二、学术争鸣——与谈人观点述要

在与谈环节,三位与谈人同时表达了对李娜博士扎实的田野调研及细致化的本体分析的肯定,而后结合讲座呈现的内容及自身的学术背景展开了精彩的讨论。哈斯巴特尔博士认为,“沙目”圈舞作为多民族文化融合缩影的背后是深厚的文化模式作为基础,以往对于传统音乐的研究重视口头传承而忽略了身体作为载体在文化传承、传播中起到的重要作用,在传承中,这种“舞蹈语法”恰恰是文化语法的体现,要加强这方面内容的呈现和梳理。另外,节奏在“沙目”圈舞中起到了关键性的作用,鼓、舞、乐不同层面节奏的呈现,是否有其特定的规则亟待梳理,最后提出关注“沙目”圈舞的身份与性别问题。