《归道》是一部为韩国大笛(Daegeum)、伽倻琴(Sanjo Gayageum)、日本筝(Koto)、37 簧笙、琵琶、古筝、二胡和弦乐四重奏而创作的室内乐作品。标题中的“道”字取自春秋时期哲学家老子的名篇《道德经》。“道,自然也”——这句质朴的话语描绘出中国人对万物运行的想象和对天人合一之化境的追寻。作品完成于2018 年11 月,并于同年在中央音乐学院举办的第九届Con tempo 国际作曲比赛中获得一等奖。2018 年12 月和2019 年9 月,《归道》由德国柏林亚洲艺术乐团(AsianArt Ensemble)与北京现代室内乐团(Contempo Beijing)组成的联合乐团分别在中央音乐学院王府音乐厅、德国柏林音乐厅举办的获奖作品音乐会中演出,之后又多次受邀在俄罗斯圣彼得堡当代音乐节、斯洛文尼亚知觉音乐节、美国北乔治亚大学当代音乐研究会议等音乐活动中被介绍、讨论,评论家称其为:“区别于西方语境的,具有全新声音的佳作。”

一、以字绘乐——对书法文本的音乐素材释义

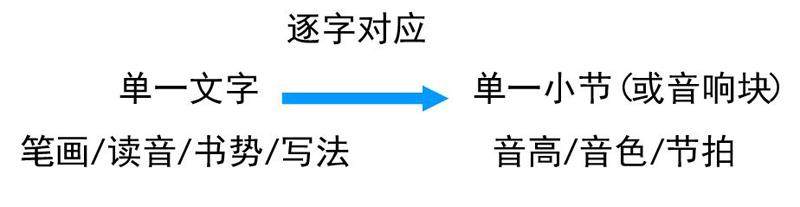

清初的绘画大师恽寿平在《南田画跋》中写道:“须坐听吾琴之所言。吾意亦欲向知者求吾画中之声,而知所言也”。[1]这句话表现出他在绘画中对于视觉画面之外而蕴含的“画外”之音的追求。在中国的当代音乐创作中,这种视听交融的联觉关系也被反过来运用在音乐作品的构思创意之中。《归道》全曲的核心素材正是来源于对唐代书法《自叙帖》的视觉化解读之上,这部由怀素创作的草书作品充满着多变的线条与流畅的墨色。如图1 所示,作品将《自叙帖》中的文字依次提取为孤立的、没有语义所指的文本素材,再将每一个文字进一步细分,将笔画、读音、书势、形态、写法等基本构成元素与音乐创作中的音高、音色、节拍等参数一一对应。创造性地以每一小节(或音响块)临摹一字的做法,使每一小节都在不同的文字素材下呈现出不同的神采。

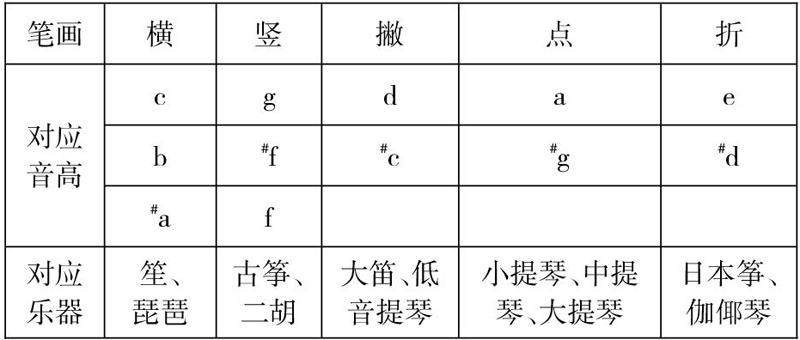

在音高体系方面,整首作品的传统乐音音高素材都来源于与所在小节对应的单一文字笔画。具体的做法是首先将十二个半音以五度相生的关系排列,再将它们依次与传统汉字中的五个基础笔画——“横、竖、撇、点、折”相对应,从而使得每个笔画都与唯一的二至三个乐音音高相对应。表1 展现了每个不同的笔画所对应的具体音高,五度相生的排列方式不仅“隐喻”出五度相生律与中国传统民间乐器的紧密联系,还非常巧妙地让每个笔画所包含的音高互相呈现出小二度的音程关系,在纵向排列时有利于形成更加统一的和声风格。

表1 《归道》的音高、音色素材对应表

在传统乐音音高素材之外,为了更加强调草书中对于每个文字的写意处理,同时也为了丰富作品本身的音高体系,在表1 的基础上,我又加入了三种其他形式的音高体系,在传统乐音与单一文字对应的基础上,对所得到的音高素材进行润饰与加花。第一种是“滑音乐音”,这是一个我创造的概念。“滑音乐音”从中国民族乐器的推、拉、绰、注得到灵感,是对单一传统乐音发响后立即滑动到另一乐音的过程的记录。在创作中我将这个音高滑动的瞬间,视为一个统一的音。这是本曲最富特点的一种音高体系,它进一步突破了传统音乐中单一乐音的音高听觉,将以滑奏演奏的两个音视作一个音来看待,强调了两个音中间的空间,使音高处于游離的边缘,扩展了单一音在已知的记谱体系中的表现力。第二种是噪音。结合作品编制中的亚洲乐器关于噪音的传统演奏技法,在大量使用乐音的同时,还引入了多种不同的噪音作为对乐音的对比,比如:筝类乐器上的阻塞音、琵琶的绞弦、二胡的强压弓音等。第三种是微分音。微分音的存在记录了普通乐音音高的微妙变化,使得一个笔画所对应的传统音高素材可以通过微分音的记谱向上或向下发生偏移,在传统乐音的音高基础上每个音都得以继续延展,形成更深一层的微分音音高体系。

表1的下半部分展示了作品中音色与笔画的关系:十一件乐器与五种基础笔画一一对应,在每一小节出现什么乐器都由该小节所对应的文字包含的汉字笔画控制。这种方式将文字的笔画与配器中的音色划分联系在一起,既可以完全回避单一音色的出现,使得全曲在音色上呈现出混合音色的特点,进一步瓦解了每个乐器所具有的声音特征,又展现出一种区别于配器法与传统音色分配思路的,以文字的笔画对应配器的新思路。

这种单一文字对应单一小节的方式也体现在节拍的设计上,主要表现为两种方式:第一种是通过小节所对应的单一汉字的读音时长来控制所在小节节拍性质。