世界很大,总得去看看。

哪个城市曾留下你的足迹?你又曾站在哪片天空下遥望故乡的方向?

离开时,你舍弃了什么?归来时,你带回了什么?

你站在世界一隅,你仍然是你。你已不再是你——你看过的世界都成了你。

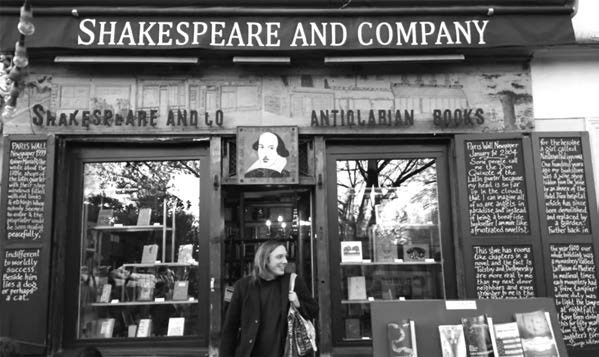

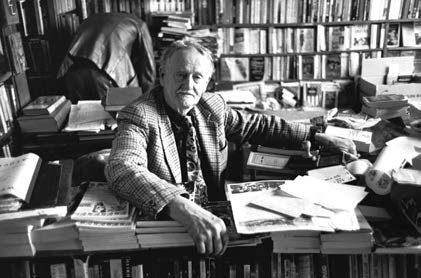

不管是特意前往还是偶然踅入,拜访一家好书店,可能会有幸得到令人生更加丰富的机缘。就比如,西尔维娅先是成为“书友之家”的会员,尔后创立了莎士比亚书店;钟方玲访问查令十字街84号马克斯与科恩书店旧址后,终于得以与书中人物汉芙小姐面对面;又比如莫塞尔躲雨误入莎士比亚书店,惊觉“《时光如此温柔》”;当然还有一贯爱以阅读为导向,在旅行途中去拜访各色书店的康老:一次未能深入其中,就执着地再去第二次,一定要将亲自探访书店的感受记载于曾经读到过的书店故事之后,作为与之亲密互动过的印记。

正是那些可敬的书店和这些可爱的书人,令时光依旧温柔!

历史过往当中,那些发生在书店的聚会场景,即使时代渺茫,依然有着舞台现场般的质感。那些以书成为媒介的相遇,总能一下子拉近人与人的距离,让我们想要相互结识、相互攀谈。就连那些榜上有名的店猫们,因为被冠以了卡夫卡、汉克等文人大咖的名讳而显得高深莫测,让读者们心心念念惦记着要去探个班,而不是要去撸一撸了。

文字是交流的亘古桥梁,阅读是人类的共同渴望。由此看来,即使越来越多的事物注定逐渐走向消亡,但人类因为有着信任、爱与智慧这些终极武器,那些承载着人类光荣与梦想的书店故事,便必然会代代相传下去,不会因时间久远而黯然失色。

书店时光,始终温柔。

书店往事

从伦敦乘坐“欧洲之星”号快速列车几个小时就抵达巴黎。在去往巴黎圣母院的塞纳河桥边,就是闻名遐迩的莎士比亚书店。十几年前我第一次到访巴黎,刚刚参观完圣母院的我无意间向导游问起,这附近可有一家叫作莎士比亚的书店?那位台湾女博士导游高兴地指向车后说:“下坡几步就是,您可以去看看,给您五分钟!”我听罢拉起女儿就跑了出去。

在黄昏霞光的映照下,我看见了著名的墨绿色店招和门上挂着的莎翁头像。来不及进去了,匆忙中我坐在门口的椅子上,让女儿给我拍了张照片。离开时我向门内张望,昏黄的灯光下影影绰绰有不少读者。

回到车上,博士导游兴奋地告诉我,我还是第一位打听莎士比亚书店的大陆游客,然后便悠悠讲起那些书店往事。西尔维娅·毕奇的《莎士比亚书店》一书,让西尔维娅和她的莎士比亚书店成为世界读书人永恒的话题。20世纪20年代,美国姑娘西尔维娅随父母来到巴黎,喜爱英国文学的她立志要开一家英文书店,为在巴黎打拼的诸多美国文学青年服务。她在自己的书里曾用大量篇幅谈到所谓“迷惘的一代”,这些文学青年就聚集在她店里的大火炉旁,畅谈美国经济社会发展种种以及文学圈轶事,其中有海明威、斯坦因、菲茨杰拉德、纪德、乔伊斯等,还有大名鼎鼎的欧内斯特·海明威。关于西尔维娅与海明威的友谊,海明威在其经典散文集《流动的盛宴》中有过生动描述。作为流落巴黎的美国作家,海明威对西尔维亚确有他乡遇故知的感慨。

《莎士比亚书店》的最后一章,戏剧性的情景令人印象深刻。