晚清面临数千年未有之大变局。鸦片战争的隆隆炮声震撼了古老的封建帝国,从闭关锁国被迫对外开放,从农耕文明被迫面对工业文明。面对西方的挑战,开始有先行者将眼光看向了西方那些遥远的国度,开始用审视的眼光看向西方,越来越多的中国人走出国门,奔赴西方试图探索富国强兵之道。继岳麓书社出版《走向世界丛书》,收集了19世纪末20世纪初先进的中国人走向世界考察西方的著作之后,本刊特设立专栏,陆续推出系列文章,以纪念这些早期走向世界、苦苦探索救国救民之道、不遗余力进行中外文化交流的先驱。

关于中外文化史的记载

薛福成日记中关于中外文化史的记载非常多。西洋油画与中国山水画迥然不同,由于文化差异和鉴赏力所限,晚清外交官来到西洋见到油画,却不能很好地欣赏,薛氏是个例外,他的《观巴黎油画记》是篇名文,不过三四百字,熔记叙、描写、议论于一炉,写得波澜起伏,跌宕多姿,层次分明,历历在目,堪称一篇出色的画记:

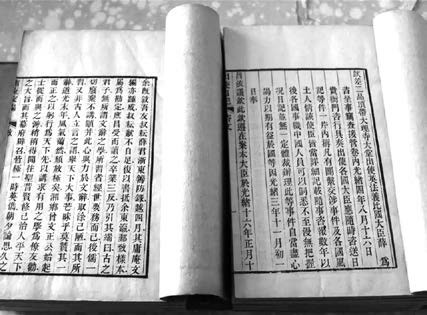

又赴油画院观普法交战画图。其法为一大圜室,以巨幅悬之四壁,由屋顶放进光明。人在室中,极目四望,则见城堡、冈峦、溪涧、树林,森然布列。两军人马杂遝,放枪者、点炮者、搴大旗者、挽炮车者,络绎相属。各处有巨弹堕地,则火光迸裂,烟焰迷漫。其被轰击者,则断壁危楼,或黔其庐,或赭其垣。而军士之折臂断足、血流殷地、偃仰僵仆者,令人目不忍睹,仰视天,则明月斜挂,云霞掩映。俯视地,则绿草如茵,川原无际。情景靡不逼真,几自疑身外即战场,而忘其在一室之中者,迨以手扪之,始知其为壁也,画也,皆幻也。夫以西洋油画之奇妙,则幻者可视为真;然普法之战逾二十年,已为陈迹,则真者亦无殊于幻矣。

中学语文教材曾选录此文,是选自薛福成《庸庵全集》,与出使日记略有不同,《庸庵全集》结尾是一段议论:“余闻法人好胜,何以自绘败状,令人丧气若此?译者曰:‘所以昭炯戒,激众愤,图报复也。’则其意深长矣!夫普法之战,迄今虽为陈迹,而其事信而有征。然则此画果真邪?幻邪?幻者而同于真邪?真者而托于幻邪?二者盖皆有之。”由此可见,薛福成写文章力求精益求精,反复修改。而增加的这段议论,不仅使全文得到升华,对鸦片战争以来一败再败的中国更有警世意义。

他还参观了法国众多的博物馆。在参观东方博物院时,发现了圆明园玉印两方,一曰“保合太和”(原注:青玉方印,稍大),一曰“圆明园印”(原注:白玉方印,稍小)。这两方玉印不知道是否是在第二次鸦片战争中掠夺的,至今未归还中国。在参观瓷器博物馆时,指出“萨克索瓷器在泰西最早而精,尤佳者与中国瓷埒”,“油色既佳,绘画尤妙”。在参观法国天文台时,说“泰西之天文台,始创于亚洲之巴庇伦(即巴比伦)、阿洲 (即非洲)之埃及国,又亚勒散得(即亚历山大)造天文台,则在周赧王时”。

关于耶稣译名之由来,写得妙趣横生,发前人所未发。光绪十八年(1892年)六月初二日记,说早期来华的西洋传教士学贯中西,将其圣人译为“耶稣”,是一个绝妙的翻译案例,和中国人的敬称相匹配:

中国俗语呼父曰爷,其敬而爱之者亦曰爷,如金人之呼宗爷爷、岳爷爷,今巴蜀汉沔间呼诸葛武侯亦曰爷。耶者,爷也,盖兼敬爱两义焉;稣者,苏也,以其既死数日之后而复苏也。

如今,随着中国的崛起,如何使中国的术语、中国的故事在世界上传得开、传得广,并深入人心?如何增强国际传播影响力?早期来华传教士的翻译实践,似乎值得人们重视和借鉴。

关于西方人称中国为“秦” “大秦”的由来,光绪十七年(1891年)二月十九日记作了令人信服的解释:

欧洲各国,英谓中国人曰“采宜斯”(Chinese),法谓中国人曰“细纳爱”……问其所取何义,则皆“秦”字之译音也……余谓秦始皇之时,国势虽极强盛,其兵威并未达于欧洲,何以欧人称中国为秦,如西北塞外之呼中国为汉、东南洋各国之呼中国为唐也?揆厥由来,始皇近逐匈奴,馀威震于殊俗。匈奴逐水草而居,其流徙极远者,往往至欧洲北境;今俄、奥、日耳曼、土耳其诸国,未必无匈奴遗种。匈奴畏秦而永指中国为秦,欧洲诸国亦竞沿其称而称之也。

欧洲称中国为“秦”,有意思的是,《后汉书》也称罗马帝国为“大秦”,其实罗马帝国并无“大秦”之号,与秦朝更无任何关系。其所以如此,薛福成的解释是:“或者欧洲之人以为罗马之大,足与亚洲之秦相匹,而竞标大秦之称;东方之人偶至其国,误谓其国号如此,而史家亦误仍之耳。”

至于日本称中国为“支那”是出自佛经(民国时日人称呼“支那”则含有蔑视中国之意)。俄罗斯人称中国为“迄代斯克” “迄代”,即契丹的转音。因为俄罗斯兴起较晚,正值契丹強盛之际,彼但知东方最强之国为契丹,故以之称呼中国也。

此外,土耳其为“突厥”之转音,有众多出土文物提供了佐证,俄属西伯利亚为“鲜卑”之转音,今尚有鲜卑故城,凡此都可看出土耳其、西伯利亚与中国古代部族之密切关系,亦是中外文化交流、文明互鉴的历史见证。