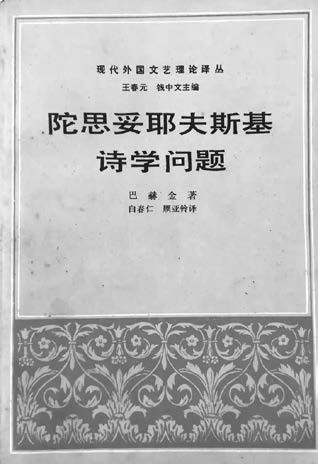

巴赫金全称米哈伊尔·巴赫金(1895—1975),是苏联哲学家、语言学家、符号学家、美学家、文艺理论家, 20世纪最重要的思想家之一,他的思想对哲学、民俗学、文艺学、人类学、心理学都有巨大影响,为这些领域的研究带来了重要启发。在我国,巴赫金最早为人所知、为人所接受的身份是陀思妥耶夫斯基小说艺术杰出的阐释者,是复调理论的开创者,正如曾军所说:“巴赫金首先是从陀思妥耶夫斯基研究家中渐渐脱颖而出,最后取得独立地位的。”这也是当今中国“巴赫金学”的最初由来。不过,时至今日,这种最初的接受方式带来的负面影响或许已经超过了其正面影响:它带来的第一印象是如此之强烈,以至于在学界对其各种诗学理论、语言哲学和哲学美学思想的研究均有了长足进展的当下,谈及巴赫金,人们第一时间想到的往往依旧是他那著名的《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,是他的复调理论(如今大概还要再加上狂欢化理论)。与此同时,巴赫金的其他重要理论思想——尤其是作为思想根源的哲学和美学思想,以及它们之间的密切关联往往处于被遮蔽的状态,而恰恰只有在对这些理论思想和其间关系的挖掘中,在对巴赫金的思想整体的不断认识中,如复调理论等诗学理论,才能够得到真正的理解。鉴于此,本文意在对巴赫金早期从哲学美学到诗学的研究重心转变历程进行简要勾勒,希望能够帮助更多读者“从头开始”认识、了解这位复杂的思想家。

巴赫金的“行为哲学”

从1919年发表的第一篇文章《艺术与责任》,再到20年代前半期的各种写作活动,巴赫金最初的研究重心无疑在于哲学和美学,其中又以哲学为首,逐渐地过渡、发展成为一种独特的哲学美学思想。虽然这样的早期阶段持续时间非常之短,巴赫金本人甚至在同时期就开始了对《陀思妥耶夫斯基创作问题》(这是该书初版的题名)的酝酿与写作,并将创作的重心调整到了诗学领域,但从作家的理论思想整体来看,这种创作重心的转向更多是方法论意义上的,其表现和最终目的依然可以在最初的哲学和美学创作中找到呼应。在巴赫金这些残缺不全的早期创作中,《艺术与责任》与《论行为哲学》可以视为是其哲学方面的代表作。其中,相对于篇幅甚短、宣告式的《艺术与责任》,未完的《论行为哲学》却更加全面、详尽地为读者展示了巴赫金意欲建构的“行为哲学”的产生背景和独特面貌。

在巴赫金看来,现代文明的危机根源在于文化的世界和生活的世界之间的相互对立和隔绝,其中“我们活动和体验的行为,有如具有两副面孔的雅努斯神,面对着不同的方向:一面对着客观的统一的文化领域,另一面对着不可重复的唯一的实际生活”。这种巨大的割裂使得行为活动本身丧失了价值性,“丧失了生动形成和自我定型的整体性”,因而无论是从单一的文化的世界还是从生活的世界出发,两者都无法在行为中联系起来,得到最终的统一,在“行为动机与行为产品之间形成了一条鸿沟”,“全部的文化财富被用来为生物行为服务”。以康德哲学为代表的欧洲近现代哲学试图通过抽象的思辨理性来理解、阐释人的现实生活,不仅最终没有解决这一问题,反倒进一步加剧了其中的割裂。