接受《瞭望东方周刊》专访时,吴晨刚刚结束外地会议回到北京的办公室。他的时间表从清晨5点半排到夜里12点,充满林林总总的项目、会议和设计讨论。

主持设计“北京坊”建筑群、北京南站、中信大厦(中国尊),编制老城核心区代表性历史文化街区的保护整治规划方案,推进城市复兴研究和城市设计……这些对北京城市发展起着重要作用的规划设计工作,都由吴晨团队领衔。

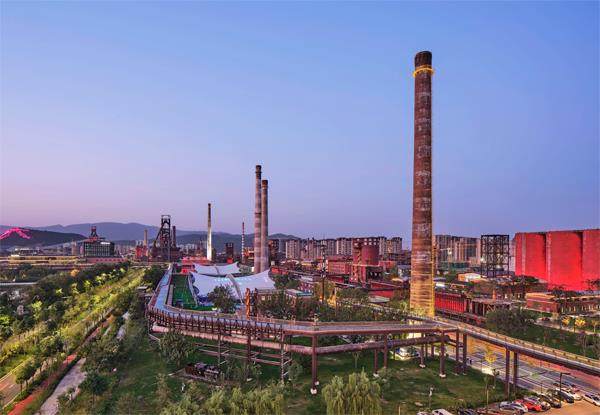

吴晨的名字无法和北京分开,也无法和首钢分开。他把自己视为“首钢人”,除了北京市建筑设计研究院总建筑师、总规划师之外,一定会被提到首钢集团总建筑师这个身份。

从参与首钢园的规划设计以来,吴晨每一两周便会去首钢园一次。他和团队已与首钢结缘15年,占据了其职业生涯中几乎一半时光。

吴晨说自己是首钢园这个“首都城市复兴新地标”的建设者和亲历者。他告诉《瞭望东方周刊》:“在没有道路的情况下寻找道路,在没有模式的情况下创造模式,这是十多年来我们在首钢园所做的事。”

从清华园到首钢园

吴晨童年生活在清华园,距离如今的首钢园、曾经的首钢石景山厂区有20多公里。

清华园环境清幽,和彼时首钢的钢花飞溅、机器轰鸣迥然不同。第一次来到首钢时是2007年,厂区里的生产景象让吴晨印象深刻——在此前确定的首钢搬迁方案中,已提出首钢将在2010年完成搬迁,高炉正在倒计时中工作着。

这座“京西钢铁巨人”体量巨大,在超大尺度的工业建筑环境中,大部分建筑物以百米为计,尽管当时已压产减产,但尚存的电光火石仍使人深为震撼。

上世纪90年代,吴晨曾在英国求学、工作,那里是工业革命发祥地,伦敦、曼彻斯特、利物浦等城市的工业遗产遗存星罗棋布,吴晨都曾实地做过深入研究。

那里给他带来的是另一种震撼:“你可以感受到这个国家的辉煌过去,也能感受到当时的衰败。到处是空空的厂房、画着涂鸦的墙壁、瓦砾遍布和被污染的工业土地,以及死气沉沉的街区。”

对英国来说,上世纪最后的 20年正是城市轉型关键期。随着产业转移,英国城市工业衰落,工业原址亟待更新改造,这让建筑师、规划师和城市研究者有了大展拳脚的机会。吴晨便参与了当时伦敦一处废弃港区的部分设计工作,那里正是如今伦敦著名的金丝雀码头金融区。

与首钢搬迁停产时相比,2022年京西地区生产总值是原来的2.8倍,达到1206亿元;固定资产投资是原来的2.1倍, 达到576亿元;一般公共预算收入是原来的2.6倍,达到103亿元。

上世纪末的北京,工业在城市经济中的比重仍举足轻重,首钢也处在生产黄金期。1994年,首钢产钢824万吨,位居全国第一,厂区降尘量是北京市区的29倍。

因为污染,“要首钢还是要首都”的讨论变得激烈。2000年,北京市提出调整工业布局。2001年7月,北京夏季奥运会申办成功。为了首都的发展和实现“绿色奥运”,首钢搬迁,一锤定音。

跨入新千年后,吴晨将事业重心转回国内,参与到大栅栏、白塔寺和南锣鼓巷等北京老城核心区街区的整治提升工作中。“与此同时,我们也关注到了北京的工业遗产,这是北京城市风貌重要的有机组成部分。”吴晨说。

当时,国内工业遗产遗存的保护利用虽已引起研究者重视,但仍缺乏实践案例,一些工业原址甚至在尚未得到价值确认时便被不断扩张的城市开发所推平。

2011年,吴晨与清华师生以首钢二通厂为场地进行了有关工业遗存保护整治更新的课题研究。这片厂区位于海淀、石景山、丰台三区交界,是一个中小尺度的工业遗存片区,“很适合作为一个样板”。

“我们历时半年对它‘真题真做’,尝试去探索北京工业遗产遗存转型的可能性。