富春江畔,悠闲安然,现代作家郁达夫笔下的东梓关村在明清时期盛极一时。在城镇化浪潮下,随着水运与农业的衰落,东梓关村这座典型的江南小镇近几十年不可避免地出现了“空心化”问题。“见到的狗比人还多,看上去有些落寞”,是设计师孟凡浩来到东梓关村后最直观的感受。

上世纪90年代后,东梓关村的年轻人选择去城市谋生,或举家搬去富阳镇。村子改造之前,常住村民已不足300人。2014年,杭州市人民政府计划打造“杭派民居”示范点,东梓关村成为13个示范村之一。

借由这个契机,建筑师孟凡浩受邀成为这里的改造者、建设者之一。从设计调研到施工营造,历时两年,孟凡浩把著名画家吴冠中笔下的水墨江南搬进现实。这里一改过去的破旧和凋敝,被网友称赞为“最美农村回迁房”,并且成为节假日备受游客欢迎的旅游打卡地。

由中央广播电视总台、文化和旅游部联合摄制的大型文旅探访节目《山水间的家》,记录了孟凡浩的这段经历,也把更多城乡互动的故事变成生动影像,以一个个田间沃野的“小故事”,记录乡村振兴的“大文章”。

随着乡村建设向纵深推进,城与乡的藩篱不再,来自城市的技术、艺术、人才、资金等资源,为乡村发展注入了新的生机和活力。乡村新变,也让田野山水成为青春的起跑线。

“在城市人的眼中,质朴的材料更能营造古色古香的氛围,然而村民却不这么认为。木头造价高,长时间暴露在风雨中会变形去色,隔几年就要更换,反而成为一种负担。”

新建筑激发城乡对话

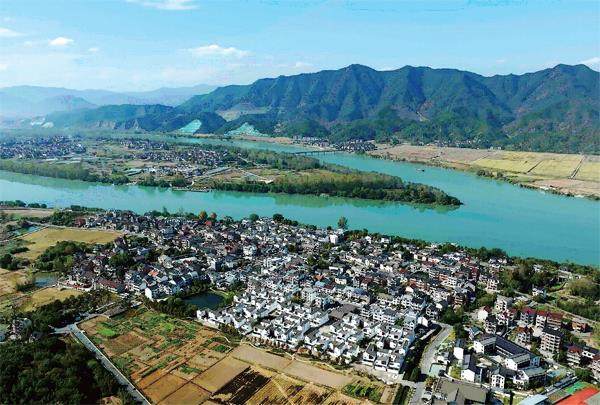

距杭州市中心驱车不到1小时车程的东梓关村,隔着绿油油的隔离林与农田,白屋连绵成片,黛瓦参差错落,一片素雅建筑如画卷立于其间,有着与喧嚣都市俨然不同的静谧。

受益于这一回迁农居项目,居高不下的网络关注度让这个濒临破败的“空心村”,摇身成为吸睛且吸金、收获浙西“十佳”旅游风情乡村(镇)等美名的“明星村”“网红村”。

这样焕然一新的改变得来并不容易,况且这是孟凡浩操刀的第一个乡村建筑项目。在项目设计伊始,“既要留得住人,也要留得住乡愁”成为孟凡浩寄予这个项目的期待:“既要保持地域特色,也要兼顾古村落的保護使命、让村民过上他们想要的现代生活。”

此前一些农村改造房设计,会倾向于复刻欧陆风的别墅洋楼,较少关注乡村的文脉肌理、风土人情,造出来的房子让村落失去了珍贵的原真性。“村居不仅要满足村民对提升生活品质的需求,还应根植于我们的本土文化。”孟凡浩告诉《瞭望东方周刊》。

孟凡浩从吴冠中的水墨江南画中汲取灵感,通过涂料和简洁的结构形式,将建筑的黑白灰总体色调与蜿曲抽象屋顶轮廓线相结合。孟凡浩将这些写意的设计形容为“从土地里面生长出来的建筑”,如画般的建筑群引得网友纷纷点赞:“现实版富春山居图”“让我想起了小时候的时光”。

除了回应地域文化,村民的需求更是乡村建筑项目重要的现实考量。孟凡浩用走访、问卷、座谈等多种形式与村干部、村民深入交流,了解村民对现代化生活的期待和理解。经过多轮现场沟通会,村民对日常生活的真实需求提得越来越具体。比如,对于农用工具储藏间、电瓶车停放空间、屋面太阳能板,甚至建筑材料等,村民都有自己的想法。

“以往的传统古建筑中会使用大量木材。在城市人的眼中,质朴的材料更能营造古色古香的氛围,然而村民却不这么认为。木头造价高,长时间暴露在风雨中会变形褪色,隔几年就要更换,反而成为一种负担。”孟凡浩最终决定采用仿木纹金属,“我们用工业化的方式实现了传统的质感。而且避免了频繁更换,非常便捷实用。”

建筑成为现代化生活与传统文化习俗沟通的媒介:通过对传统建筑语言进行现代化转译,新的建筑更加实用,既符合当地村民日常习惯,也满足了他们对便利现代生活的期待。