关键词中国近代 震旦 流行 民族复兴

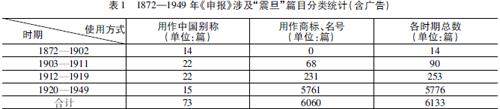

“震旦”(梵文,罗马字转写为Cīna-sthāna①)是古代印度对中国的称谓,最早见于东晋时期印度来华高僧帛尸梨蜜多罗的《佛说灌顶经》汉译本。② 其中“ (Cīna)”意为“文物、思维、智巧”,③“ (sthāna)”则指“地点、位置、住宅、住所”,④二者结合,意为“思维之地”“文物之国”。⑤ 作为舶来词的“震旦”在华流行的前一千五百年间(东晋至清初),基本局限于僧侣、居士的佛学论著中,并未被国人广泛使用。⑥ 然而,清中期以来“震旦”一词逐渐走出佛典,先被西北史地学派用作国名别称,后被晚清趋新人士用作国名代称。民国以后,“震旦”与“雄鸡报晓”“日出东方”等图像元素相结合,被广泛用作企业商标、机构名称和个人名号,一度成为时代流行热词。

陆建德在《词语的政治学》中提出,一则词语的流行“既反映了历史的进程,也改变了历史的进程”。① “震旦”一词在近代中国的流行,一方面反映了中国对外交流日增的现实需求,体现出国人追求复兴的爱国情怀;另一方面又参与到近代民族国家构建的历史进程中,并发挥了重要作用。昆廷·斯金纳提出“历史语境主义”的研究方法,主张将文本研究置于其所处的时代背景下,关注时代核心议题,分析文本对时代议题的介入。② 这一方法对于研究中国近代“震旦”一词的流行,具有重要借鉴意义。本文通过还原“震旦”一词流行的时代背景,分析国人在何种语境下、在何种意义上使用“震旦”,进而解释其流行的原因,并在此基础上,进一步探讨近代中国“震旦”的流行与相关历史进程的关联和互动。

一、逐步走出佛典的“震旦”:中国近代“震旦”一词流行的背景

自东晋至清初,“震旦”或见于周边各国致中国的国书中(如呵罗单国、③中天竺国、④干趛利国、⑤盘盘国⑥致刘宋、萧梁国书),或见于中国僧侣注解经文、阐发佛理的著作中(如唐朝法琳《辩正论》、⑦宋朝法云《翻译名义集》、⑧明朝一如《妙法莲华经科注》、⑨清朝大义《妙法莲华经大成悬谈》),使用范围相当有限。

清中叶以来,随着清政府对西北地区的有效治理和学界学术兴趣的转移,以实地考察、深入研究西域及蒙古人文地理为特征的西北史地学派逐渐形成。西北史地学人在考察研究中发现“大清”这一“国号”同域外诸国的“国名”不宜并举,由此产生了对超越历代“国号”的统一“国名”的现实需求。在此背景下,源于印度的古国名“震旦”得到了他们的青睐。南宋高僧志磐在其名著《佛祖统纪》,已明确提出“震旦”作为国名,与周、秦、汉、晋等国号的性质殊异:“同一震旦,而周、秦、汉、晋为号不同”。南朝宋、梁及隋、唐等政权,都曾被周边国家称作“震旦”。有鉴于此,西北史地学人在述及中外交往等内容时,往往使用具有鲜明国名性质的“震旦”,与域外各国国名对举。

作为西北史地学派主要研究对象的西域地区,有着传统中印交通的枢纽要道,体现了两大文明的互动交流,并留下了许多实物遗存。西北史地学人徐松在对莫高窟的实地考察中,全文著录窟前的武周时期《李君重修莫高窟佛龛碑》,其中“复有儒童叹凤,生震旦而郁玄云;迦叶犹龙,下阎浮而腾紫气”一句,以“震旦”指称中国,并与“阎浮”对举,显然受《佛说灌顶经》“阎浮界有震旦国”一语影响。徐松故友叶绍本在通观书稿后为《西域水道记》题词作序,以“深入虎鰅威,长驱犀兕散。天西二万里,拓地尽震旦。我皇复嗣服,天戈削僭乱。远徼照重光,捧海浇爝”一段,①歌颂清廷对西域的经营、称赞徐松实地考察的毅力。

西北史地学派“研究范围并不仅限于西域,还包括内外蒙古,有时甚至还涉及到西藏”。② 姚莹《康?纪行》在研究佛教文化昌盛的西藏地区时,往往征引佛典并加以阐发。③ 其“前后藏非天竺”条,引古楼炭经“葱岭以东名震旦”,表示“震旦”一詞“盖西域称中国之名也”;④“四洲四主”条阐发唐代道宣《释迦方志》中的“一洲四主”说,⑤表示“赡部洲中有四主,东人主即震旦,南象主即印度,北马主即蒙古、哈萨克,西宝主即大、小西洋”,表示“天地之性,人为贵。此佛法所以东来震旦,穆哈默德、耶稣之徒亦无不景企中国也”,⑥明确将“震旦”与“中国”作同义使用。

西北史地学人中,徐松、姚莹使“震旦”一词走出佛教论著,走向学术著作;魏源对“震旦”的广泛使用,则使“震旦”一词走出学术著作,走向社会大众。其西北史地名著《圣武记》中,称颂御制《平定西藏碑文》反映的卓越功勋,文末有“论者谓达摩创法震旦,有一花五叶之谶,至六世果以衣钵启争,故六祖不复传衣钵”之语,⑦以“震旦”称中国。《次韵前出塞》“海环大九州,震旦东隅长……涣汗九万里,荣辱非一强”、⑧《北岳五台看雪行》“盘古之雪都昆仑,峨眉五台乃文孙。各号清凉奠震旦,欲易火宅为宁坤”,⑨皆以“震旦”为中国别称

魏源名著《海国图志》中,更处处可见以“震旦”代称中国之例。其原叙开篇,即揭示西洋列强“教阅三更,地割五竺,鹊巢鸠居,为震旦毒”。在“西南洋五印度”章中,进一步阐释列强殖民南亚、东南亚对中国的潜在威胁。此章有“五印度地当震旦西南,以中国偏东形势格之,为丙午丁未方”,“震旦”与“中国”互文;有“戎言中国为摩诃震旦”一语,解释《旧唐书》所载贞观十五年摩伽陀王接待唐朝使者事件。道咸之交,魏源增补《海国图志》至一百卷,其中“释五大洲”部分,有“震旦则正当温带,四序和平。故自古以震旦为中国,谓其天时之适中,非谓其地形之正中也……佛教则产中印度,与儒教产震旦相等”,瑏瑣在解释“中国”国名的同时,显示出“震旦”“中国”两词可同义替换。

洋务运动后,《海国图志》开始在国内受到广泛关注,深刻影响着众多洋务官员和趋新人士。其中王韬、李慈铭、冯桂芬、刘禺生、谭嗣同、张之洞等人,更是在著作中直接引用或讨论《海国图志》。受魏源将“震旦”用作中国别称的影响,他们有时也以“震旦”代称中国。如王韬“中国,天下之宗邦也,不独为文字之始祖,即礼乐制度、天算器艺,无不由中国而流传及外……乃欧洲人必曰东来者,是指印度而非言震旦也,不知印度正从震旦得来”;谭嗣同“然群圣之灵,六经之经,震旦之菁英,黄种之娉婷,寄斯焉耳!”而张之洞“隋以前佛书谓之‘震旦’,今西人书籍文字于中国人统谓之曰‘蒙古’……俄国语言呼中国人曰‘契丹’,是为亚洲同种之证。其地得天地中和之气,故昼夜适均,寒燠得中”一段,以“震旦”称“中国”,以“其地得天地中和之气,故昼夜适均,寒燠得中”释“中国”,①显然受魏源“震旦则正当温带,四序和平。故自古以震旦为中国,谓其天时之适中”影响。②

推动“震旦”一词走向大众,使其广泛流传者,除魏源《海国图志》外,还有各类经世文编。贺长龄领衔、魏源主编的《皇朝经世文编》,收录龚自珍《蒙古声类表序》《蒙古像教志序》两篇,③即以“震旦”代称中国。葛士?主编的《皇朝经世文续编》收录夏燮《西人教法异同考》,内有“若天方者,值罗马之衰,遂并其东土之西印度诸国。自立一教,有不服者,辄以兵胁之,故始行于葱岭之东西,遂及于震旦之南北”;④收录黄懋材《五印度形势》,内有“印度为佛教所兴,汉唐以来布满天下,可谓盛矣。无何,回教起自天方,渐染葱岭左右,迄今印度之民,皆舍牟尼而拜派罕……所谓慧光照于震旦,而净土反滋他族”,⑤两处“震旦”显指中国。陈忠倚主编的《皇朝经世文三编》收录传教士林乐知《刚克论》,内有“自突厥以达震旦,程工则有势可角,通商则有利可图,觊觎之心,与年俱进。于是印度先折而入于英,缅甸继之;越南旋行而入于法,暹罗继之”;⑥收录刘桢麟《地运趋于亚东论》,内有“且夫欧西之谋国,非有察于五土之迁流,而辨方以向也;非有(于震旦之颓靡,而得时则驾也”。⑦ 两篇文章分析清朝被列强压迫的原因,均以“震旦”指称中国。

由此可见,在西北史地学派和经世学派共同推动下,东晋以来主要存在于佛教论著或外国国书中的“震旦”称谓,逐渐走向社会大众,被广泛用作中国的国名别称。

二、经历意蕴再造的“震旦”:中国近代“震旦”一词流行的表现

“震旦”梵文本义为“思维之地”“文物之国”,带有鲜明的褒义色彩。两晋以来,随着以中国传统思想资源解读佛经的“格义”现象形成,⑧“震旦”生成“东方日出之地”的别义。《周易·说卦传》本有“万物出乎震,震东方也”⑨的八卦方位理论,其中“震”卦对应东方。于是初唐高僧法琳在《辩正论》中,引古本《娄炭经》“葱河已东,名为震旦”一句,表示“以日初出,曜于东隅,故称震旦”(《娄炭经》,又名《楼炭经》,现行本无此段内容);南宋僧人法云径言“琳法师云:‘东方属震,是日出之方,故云震旦’”;清代僧人大义更表示“按八卦东方属震……旦者,日出之始也,以此方乃日初出之处……二义和合,故曰震旦”。无论是“思维之地”“文物之国”的梵文本义,还是“东方日出之地”的中文别义,“震旦”都明显带有正面色彩。因此,当“震旦”在清代走出佛教论著、走向社会大众后,被广大国人所接受,得以流行一时。“震旦”一词在中国近代社会的流行,主要经历了两个阶段:

第一,“东方日出之地”意蘊的延续:晚清时期作为国名的流行。

近代以来,随着中西交往日益密切、西学传播愈发广泛,部分中国知识分子在对照中西国家形态后,惊诧地发现中国没有超越朝代国号的,如“英吉利”“法兰西”般的正式国名。① 其最具代表性者,当属梁启超1900年所作《中国积弱溯源论》。梁启超提出,“吾中国有最可怪一事,则以数百兆人立国于世界者数千年,而至今无一国名也……曰宋、元、明、清也,皆朝名也,而非国名也。