关键词消费扶贫 实践样态 困境 机制 技术治理

减贫治理是一个世界性议题。不同国家、地区围绕如何有效治理贫困进行了持续的探索。中国作为具有国际担当的发展中国家,着力推进深度贫困地区和贫困人口精准脱贫,其中,贫困群体主要是小农户。在中国各地减贫实践中,产业扶贫成为支撑带动小农户脱贫的重要政策选项与实践方式,但也形成了农产品同质性、产品过剩或与市场需求对接不充分等问题,给原本脆弱的贫困小农户带来更多不确定性和生计风险。①探寻能够提升贫困小农自主性、生计能力和内生动力,在农产品市场交易中获得更公平合理的价值利益分配份额的有效路径成为减贫治理实践中不可回避的理论与现实需求。② 由此,学界进行了诸多旨在提升农户市场价值分配和产品附加值的实践探索,如中山大学张和清教授在广东省和云南省推动的“绿耕”城乡互助实践和中国农业大学叶敬忠教授牵头在河北省太行山区村庄推动的“巢状市场小农扶贫试验”。③ 在宏观和政策路径层面,消费扶贫成为了国家和地方行动的重要政策选项。国务院扶贫办等16個中央部委2016年11月联合印发的《关于促进电商精准扶贫的指导意见》(国开办发〔2016〕40号)提出,“动员社会各界开展消费扶贫活动。组织有关电商企业和网络平台,集中购买贫困地区土特产品,培育全社会消费扶贫意识,共同营造消费帮扶的良好氛围”。① 之后,国务院办公厅颁发了《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》(国办发〔2018〕129号),该文件对消费扶贫概念进行了界定,消费扶贫是社会力量(包括市场主体、社区居民等)通过购买、消费来自贫困地区和贫困农户的农产品与服务,帮助贫困农户增加收入从而实现脱贫的一种扶贫方式,是社会力量参与脱贫攻坚的重要途径。② 在国务院系列相关文件的指引和制度驱动下,消费帮扶与消费协作成为各地减贫治理体系中的重要制度安排,在消费扶贫实践中,贫困地区与贫困者构成生产端,发达地区和城镇居民组成消费端,区域之间形成“生产—消费”合作链条。在精准扶贫和脱贫攻坚阶段,消费扶贫成为促进小农户参与、对接大市场的重要路径,在助推小农增收、实现精准扶贫目标中发挥了重要作用。进入后脱贫时代后,消费扶贫概念转换为消费帮扶。党的二十大报告指出要“促进区域协调发展”。消费帮扶是先富区域带动与支持后富区域或欠发达区域协调发展的重要实践路径,将在进一步助农融入大市场的同时,助力农户分享更多产业增值和农产品市场交易收益,这也有助于更好激发农户的内生发展动力,不断增强其自我发展能力。③

文献梳理表明,学界围绕消费扶贫(消费帮扶)的作用、存在问题、减贫机理与机制和可持续发展路径等方面进行了研究和讨论。孙咏梅和方庆较早关注消费扶贫议题,从消费视角讨论了农村地区消费贫困及其精准治理问题。④ 邓利方认为,消费扶贫的核心是通过灵活运用市场化机制,广泛动员全社会力量消费来自贫困地区和贫困户的产品与服务,实现农产品有销路、贫困农户就业有渠道、休闲农业和乡村旅游有活力,筑牢贫困农户脱贫致富的内生动力机制。⑤ 陈前恒认为消费扶贫是适应减贫发展新形势的新式扶贫方式,具有城乡需求对接的桥梁作用。⑥ 关于消费扶贫减贫机理与机制,有学者认为消费扶贫的作用机理在于激发贫困地区经济增长内生动力和有效发挥市场在减贫中的作用。⑦ 龙少波等把消费扶贫的减贫机制概括为内生动力机制、倒逼机制和共享机制。⑧ 消费扶贫实践中主要呈现企业主导式、政府主导式和社会组织主导式三种模式。⑨ 研究表明,消费扶贫发展面临部分产品市场竞争力不足、缺乏成熟的销售运营主体等问题,也面临技术、平台、机制等约束性因素,还存在乡村现实供给与城镇真实需求的衔接失配、定点采购与自由置买的行政冲突、短期支持与长效规划的结合悬浮等问题。因此,未来消费帮扶发展应在减贫多元体系中构建市场安排、教育安排、技术安排和机制安排等综合性实践方案,要从构建产销机制、加强人才培养、加大政策保障等方面着力,推动消费帮扶可持续发展。

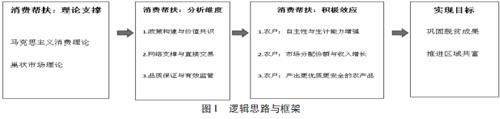

总的来看,学界研究为深入认识和推进消费帮扶向消费振兴发展奠定了初步基础,但对消费帮扶理论提炼研究不多,对省域中观层面消费扶贫实践样态进行梳理的成果不多见,系统推进思路还有待深入讨论。进入乡村振兴阶段后,消费帮扶将继续在联结小农户与大市场、促进农民增收稳收、打通产业振兴消费端等方面发挥重要作用。本文以广东为研究案例,构建了消费帮扶理论分析框架,梳理消费帮扶实践样态,深入剖析消费帮扶实践困境,并提出未来发展路向,推动消费帮扶向消费振兴无缝衔接,助力区域协调发展和迈向共同富裕。

一、消费帮扶:理论探索与分析框架

1.消费帮扶理论探索

消费帮扶不是一个消费单一环节的问题解决方案,而是一个系统实践过程。马克思认为,生产与消费都是社会再生产过程中的重要环节,其中生产是起始环节,消费是最终环节,生产与消费之间存在着辩证统一的关系,二者相互依存、互为前提。① 马克思的消费思想为通过打通消费端与大市场来支撑“发展产业脱贫一批”精准扶贫方略和中国特色消费扶贫与消费帮扶探索提供了有力的理论支撑,也是中国消费帮扶理论构建的思想源头。

在现实中,如何解决交易诚信、市场信任问题从而为城市居民提供有机、安全、绿色农产品,并使得小农户在大市场交易体系中获得有保障的收益分配份额,成为推动消费帮扶实践发展面临的重要问题。2010年中国农业大学教授叶敬忠等与荷兰学者扬·杜威·范德普勒格以及巴西学者塞尔吉奥·施奈德合作率先提出巢状市场概念。② 所谓“巢状市场”是指以小农户生计资源为基础,利用新媒体技术、行政动员或熟人介绍等方式形成的小农户(生产者)与消费者(城市社区消费群体)之间直接对接、实名制以及相互信任的一种市场。“直接对接”是为了去除农产品一般交易过程中的中间商、批发商等环节(这些环节不但提高农产品价格,农户也得不到额外收益),让农户在农产品市场交易价值链中具有高地位和获得更大收益,社区消费者付出的价格或购买成本也更低。“实名制”相当于质量监督保障机制与反馈机制。由于生产者与消费者都是实名,消费者知道购买的农产品从哪里来、是谁生产的以及是如何生产出来的。③ 同时,生产者了解消费者的偏好、消费量等信息,便于安排和组织生产。“相互信任”是生产者和消费者之间“重复博弈”达成的均衡关系。由于两者直接对接,相互信任非常重要,这关系到双方交易的频率、价格及交易的可持续性。在直接对接、实名制、相互信任等要素作用之下,叶敬忠和贺聪志的研究认为,“巢状”一词具有两层含义:一是巢状市场是特定人群之间所形成的直接的、边界清晰的产品、现金、信息、服务等的流通圈和交往圈,就像一个个“鸟巢”嵌入在主流市场之中;二是巢状市场重视生产者与消费者之间的直接而固定的联结关系和基于信任的社会网络。只要乡村农产品生产者和某些社区消费者建立了固定、直接的市场交易结构或联结网络,就是一个巢状市场。④ 除了重复交易和固定联结能“约束”农户提供安全、健康和有机的农产品之外,消费者的道义经济行为与自身对农产品品质的要求也会促使农户转向生产或提供安全、有机、可溯源的农产品。⑤

巢状市场通过小农户与城市社区消费者之间的直接对接,创造的新经济空间和分配机制为小农户生计发展和农村减贫提供了新思路,拓展了中国消费帮扶理论与实践。在理论和实践的双重探索和推进下,消费帮扶逐渐变成一种减贫治理政策工具。各地纷纷制定消费帮扶政策,开展了对消费帮扶的多样化实践与探索,如广东搭建了东西部扶贫协作产品交易网和交易市场,广东清远构建了消费帮扶的平台———众创空间,深圳发放消费扶贫券,带动社会主体购买扶贫产品。

2.消费帮扶分析框架

阿玛蒂亚·森(AmartyaSen)认为,贫困并不仅仅是收入不足,更意味着人们正常消费生活所需权力渠道的阻塞。① 美国社会学家格尔哈特·伦斯基(GerhardLenski)和经济学家曼瑟尔·奥尔森(MancurOlson)等学者的研究认为,消费贫困现象的实质是一种结构对抗(structureconfrontation),它是社会群体在消费利益分配时对有限消费资源争夺的后果,消费结构失衡成為贫穷者的表征。② 理论表明,发展农民道义经济是对传统小农生产方式的一种肯定和认同,也是对当前乡村大量存在家庭种植生产事实的客观把握。