关键词内卷 阶层流动 锦标赛陷阱

一、问题的提出

经济与社会在转型过程中往往衍生出与之相应的社会文化现象,社会文化通常体现为各式各样的符号。卡西尔认为人作为“符号的动物”,可以利用符号创造文化,①那么文化符号的流变反之也能够充分体现时代发展与社会变迁过程。2020年,“内卷”以颇具形象性和趣味性的互联网文化形态出现,在媒体发酵下迅速产生巨大影响力和传播力,随即成为年度十大热词,至今热度不减。与之前作为学术概念相比,“内卷”的话语涵义已经被拓展,现被用来泛指同行间竞相付出更多努力以争夺有限资源,导致个体“收益努力比”下降的现象,又被视作努力的“通货膨胀”。关于内卷的讨论,始于高校学生非自愿的内部竞争,后从教育界扩展到社会各行各业:被绩点支配的大学生在卷,被量化科研指标支配的高校教师在卷,陷入“鸡娃大战”的虎妈狼爸在卷,基层公务员、大厂员工以及直播带货的平台商家也在卷,等等。人人皆可卷,万物皆可卷。实际上,在竞争初期,适度内卷会激发创新活力并有效提升生产效率,但一旦内卷过度,人们便会陷入非理性竞争与焦虑中无法自拔。阿诺德·汤因比认为,在人类社会文明的全过程中,“挑战”和“应战”始终周期交替着,且“挑战”应是适度的,以免造成文明的衰落与解体。② 因此,当内卷“卷不动”时,人们就出现了诸如“躺平”“佛系”“摆烂”等行为,以“遇到困难睡大觉”“做一个快乐的废物”“社会险恶,先躺为敬”等手段进行戏谑自嘲与自我解压。

在我国,随着改革进入深水期,经济增速放缓,资源总量的快速增长变得异常艰难,向上流动的机会随之减少,内卷在此时迅速流行并引发关注,实际上反映出人们对优质稀缺资源的竞争愈发激烈,并由此产生了广泛的社会流动焦虑。因此,对内卷议题的理论梳理与思考,将有助于我们深刻洞悉转型期中国社会的发展现状与现代社会文化心理,并更好地探索“破卷”之道。

二、何谓内卷:概念辨析

1.内卷与外卷

“内卷”(involution)作为一个学术概念首先由美国人类学家戈登威泽所提出,他用它来描述一类文化模式:当达到了某种最终的形态以后,既没有办法稳定下来,也没有办法使自己转变到新的形态,取而代之的是不断地在内部变得更加复杂。① 随后,格尔茨将其引用到农业生产领域,他认为“农业内卷化”是指在土地面积有限的情况下,增长的劳动力不断进入农业生产过程,由此形成劳动密集型耕作方式。② 黄宗智首次将“内卷化”概念引入中國农村研究之中,他将“内卷化”译为“过密化”,并认为“农业密集化是由人口增长推动的,但在既有技术的水平下,人口压力迟早会导致劳动的边际报酬递减”。③ 这番“过密化”的阐释引起学术界的广泛争论。④ 在此之后,“内卷化”的概念逐渐被应用于其他领域,其含义也逐渐在发生改变。

“内卷”具有“由边缘向内卷曲、复杂、纷繁”等含义,它在社会学语境中原指这样一种社会现象:特定社会组织复杂性程度增加,并没有带来科技上的真正进步,只是在空耗社会资源。⑤ 现在这一概念经过互联网的传播已经有泛化的趋势,指在现有资源没有增加的情况下,参与竞争的人竞相付出更多努力以争夺资源,最终获取资源的人没有增多,但每个人付出的努力都增加了,从而导致个体“收益努力比”下降的现象。“内卷”很难带来真正意义上的创新,因为形式的复杂或表面的精细都不等同于先进,更多只会造成资源的浪费与整体效率的降低。

与“内卷”相对应的是“外卷”,二者竞争资源的方向不同,“内卷”侧重于人们向内争夺现有资源,“外卷”是指通过向外开拓新资源的方式参与竞争,“外卷”的结果是发生质变、资源总量增多,最终获取资源的人也在增多。与“内卷”相比,“外卷”是更可能带来创新的一种积极竞争。黄宗智认为与内卷化真正对立的是“创新”(innovation),在中国未来的发展过程中,创新不仅要依赖国家的投入和引导,还需要激发人民的创新能力,因此,国家与社会更应积极改革现行的教育制度,尤其是高等教育制度,以培养更多创新型人才。⑥

2.内卷与外展

“内卷”与“外展”是另一对相关联的概念,两者在竞争力度方面存在差异,“内卷”指竞争过度的状态,“外展”则指竞争不足的状态。实际上“内卷”与“外展”是两个并存的社会现象,在社会众多职业中,既有精英荟萃、过度竞争的“内卷型”行业(如金融),也有人员稀少、竞争不足的“外展型”行业(如养老护理业),“招工难”和“挤破头”同时存在。“内卷化”严重的国家往往“外展化”程度也较严重,只因从事“外展型”行业的大多是社会中下阶层,因而很少被关注与议论,而过度竞争的行业则因聚集了大量精英而备受社会关注,事实上竞争不足的“外展型”行业更应引起社会重视。

3.内卷与躺平

“躺平”是继“内卷”之后的新晋网络流行热词,指现代社会中人们在巨大的现实压力面前难以抗争,于是不再渴求成功、主动降低欲望的一种心态。在激烈的社会竞争中,人们最开始一边苦于焦虑,一边默默接受着社会对成功的统一标准,在费尽心力不断向上层攀爬的过程中陷入内卷,但后来人们逐渐发现经济发展放缓后阶层跃升的机会大大减少,内卷“卷不动”的一部分群体就会无可奈何地选择躺平。① 另外,“卷来卷去”的结局很可能是退回原点,所以另一部分人也不再愿意参与过度内卷,而是主动抛弃一些不切实际的欲望或幻想,回归平常心和正常的生活节奏。“躺平”是应对“内卷”的一种方式与心态,“内卷”与”躺平“两者共同反映出转型期人们的社会心态变迁状况。令小雄和李春丽认为在“内卷化”症候助推下的“躺平”舆论构境中,“内卷”大多是被动的,“躺平”大多是主动的,“内卷”是动态的,而“躺平”是静态的。②

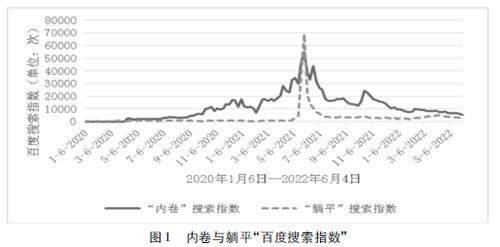

本文以“内卷”和“躺平”为对比词,检索百度搜索指数在2020年1月6日至2022年6月4日间的热词趋势,时间以周为单位进行统计(见图1)。研究结果发现,总体而言,人们对内卷和躺平的搜索几乎始终保持同频共振的变化趋势,证明两者常作为一对关联词汇被大家同时关注。内卷比躺平的搜索总量更大、持续时间更长,因而受到的关注度更高,而躺平的变化幅度更剧烈,在2021年5月31日两者都达到搜索指数最高峰值,“躺平”的最高值(69162次)高于“内卷”(54694次)。究其原因,躺平更多情况下是一种青年亚文化,年轻人通常只是通过网络发声、戏谑自嘲来排解生活压力,并没有真正躺平。但内卷却是“全民内卷”,大部分人都置身其中并对此产生共鸣,所以由此引发的讨论更加热烈、涉及范围更广。通过技术化的传播,内卷与躺平在短时间内被形塑成一种流行文化。③

1.内卷:形成机制

此次互联网“内卷”热潮涌向了不同阶层、多种行业的人群,不仅引起社会心态的波动和震荡,加重了被称为“现代社会病”的全民焦虑感,①更在短时间内掀起自媒体公众号大规模声讨谴责的巨浪,那么,“内卷”属于正常现象吗?它的存在是否违背了社会发展的客观规律?如果是正常现象,为何它又会在短时间内引发大家的恐慌与焦虑?

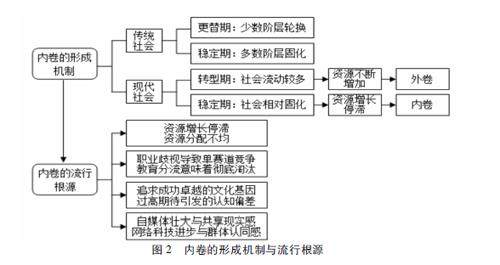

首先看一下“内卷”是如何形成的。在传统社会,由于生产力发展水平低,农业本身无法养活更多的人,位于金字塔中上层的精英必须缩减并控制人数以确保自身阶层生活水平,因此大部分人都处在底层位置,跨越阶层的机会非常少。唯一可能发生较大规模阶层流动是在政权更替时期,在这一时期,社会阶层变动异常剧烈,社会底层翻身的机会增多,同时原本身处中高社会阶层的人也随时可能发生向下流动,甚至坠落到社会底层。从表面来看,这一时期阶层变化幅度巨大,但深究其理却发现,王朝更替时发生剧烈变化的只有一小部分阶层,即原来的统治集团被新统治集团直接取代,而绝大部分人不仅不能实现阶层向上流动,还可能成为权力争夺的牺牲品,大多数人并不愿意生活在充满危险的政权更替时期。