【关键词】社会心态 变化趋势 疫情 社会治理

【中图分类号】D602 【文献标识码】A

2022年是极不平凡的一年,是人们在疫情笼罩下艰难生活的一年,正常的生活秩序被打破,工作、学习、旅行、就业、医疗都充满了不确定性。在国际、国内不确定难预料因素增多的情况下,2022年我国社会心态有什么特点?与2019年、2020年相比,我国社会心态呈现怎样的变化趋势?本文将通过2019年、2020年和2022年三年社会心态调查的对比,来分析社会心态主要指标的变化,如美好生活需要和美好生活体验,幸福感、安全感、社会支持、社会压力、社会公平感等。本文的社会心态数据来源于中国社会科学院社会学研究所社会心理研究中心在2019、2020、2022年开展的中国社会心态调查(Social Mentality Survey):2019年的调查包含有效问卷9621份,其中,男性占44.0%,女性占56.0%,平均年龄41.51±13.94岁;2020年的调查包含有效问卷10195份,其中,男性占43.3%,女性占56.7%,平均年龄41.61±13.02岁;2022年的调查包含有效问卷6168份,其中,男性占43.35%,女性占56.65%,平均年龄42.68±12.16岁。

社会心态变化的趋势和特点

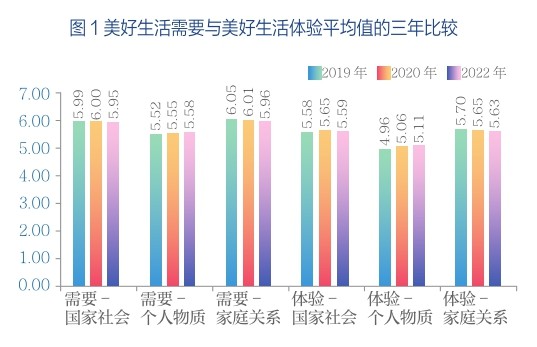

第一,美好生活需要和美好生活體验都有所调整,个人物质维度提高,家庭和社会维度下降,个人物质维度美好生活需要满足依然是未来最值得关注的重点。如图1所示,整体而言,在2019、2020、2022年,民众的美好生活需要和美好生活体验均处于中等偏上水平(Ms ≥ 4.96),绝大多数民众认同满足国家社会、个人物质、家庭关系方面的需要对实现美好生活的重要性(占比 ≥ 88.05%),80%以上民众在国家社会、家庭关系方面报告了较高水平的美好生活体验(占比 ≥88.75%),六成以上民众在个人物质方面报告了较高水平的美好生活体验(占比 ≥ 69.34%)。对比不同年份的美好生活需要发现,与2019、2020年相比,2022年民众在国家社会、家庭关系维度的美好生活需要评分略有下降,但更看重个人物质方面对实现美好生活的重要性,认同个人物质重要性的人数占比同2019、2020年相比分别提升了6.46、4.50个百分点。对比不同年份的美好生活体验发现,2022年民众在国家社会、家庭关系维度的美好生活体验比前几年有不同程度的下降,但在个人物质方面的美好生活体验略有提升。此外,民众在不同年份对各维度美好生活需要的评分均高于美好生活体验,认同美好生活需要重要性的人数比重也高于体验到美好生活的人数比重;尤其在个人物质方面,2022年二者相差16.31个百分点。这表明民众对实现美好生活的需要与期待较高,而美好生活体验则仍有一定的提升空间。

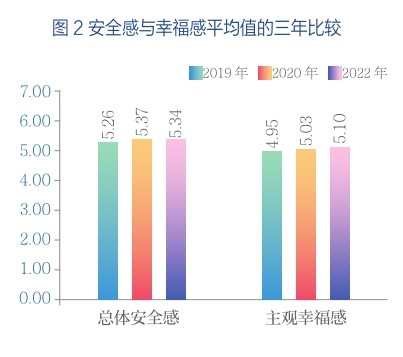

第二,总体安全感略有下降,主观幸福感呈逐年递增趋势,但仍有两成民众幸福感偏低。如图2所示,2019、2020、2022年民众总体安全感处于较高水平(Ms≥ 5.26),约7成以上民众认为社会总体是安全的(占比 ≥ 77.81%)。认为2022年社会总体安全的民众占比比2019、2020年分别提升了8.86和3.96个百分点;不过,2022年民众总体安全感得分比2020年略低,表明近年来有更多的民众认可社会总体是安全的,但总体安全感的程度则无明显提升。其中,2022年环境安全感增幅较大,认可环境安全的民众占比同2019、2020年相比分别提升了10.46和2.54个百分点。其次,2022年人身安全感、交通安全感、劳动安全感相比2019、2020年有所提升,财产安全感、医疗药品安全感、食品安全感相比2019年有所提升,但比2020年略有下降。最后,2022年个人信息安全感与2019年持平,但比2020年显著下降,认可个人信息安全的民众占比与2019年基本一致,但比2020年下降了3.72个百分点。可见,与往年相比,各维度安全感仍有一定程度的提升空间,尤其应着力维护和提升民众个人信息安全感。在幸福感方面,2019、2020、2022年民众主观幸福感均处于中等偏上水平(Ms ≥ 4.95),六成以上民众主观幸福感较高(占比 ≥ 68.69%)。2022年民众主观幸福感显著高于2019年和2020年。并且,2022年体验到较高程度主观幸福感的人数占比比2019年增加9.86个百分点,比2020年增加7.17个百分点。不过,2022年仍有两成多民众主观幸福感处于中等偏下水平。

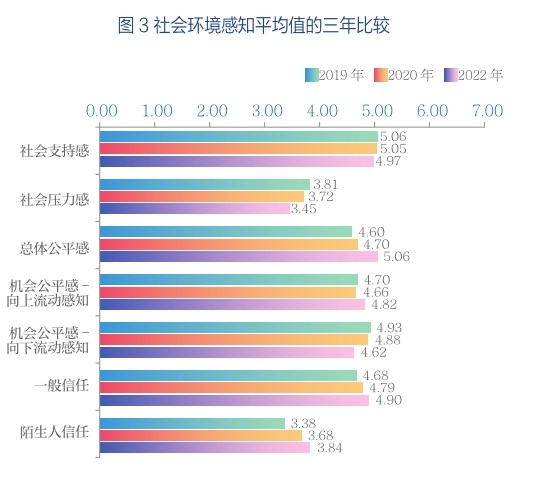

第三,社会环境感知方面,社会支持感略有下降,社会压力感除物价外整体有所下降,社会公平感和社会信任逐年上升(见图3)。在社会支持感方面,2019、2020、2022年民众社会支持感均处于中等偏上水平(Ms ≥ 4.97),七成以上民众报告能够获得社会支持(占比 ≥ 75.37 %)。其中,报告能够获得家人支持的比例最高(占比 ≥ 87.81%),其次是朋友(占比 ≥74.42%)、政府和机关(占比 ≥ 54.73%)、社会组织(占比 ≥ 49.01%)。