湿地让水患变“水利”

中国的长江三角洲、珠江三角洲、东北三江平原以及主要江河湖泊区域地势低洼,雨水多时,易形成洪涝灾害。在与水患长期抗争中,中国古人不断探索,利用湿地把水患变成“水利”,并形成了中国较早的生态农业。

这些湿地发挥着农业生产、防洪排涝、文化传承、景观美学等多重功能,是全球独特的农业遗产类型,具有重要价值。

世界灌溉工程遗产:

兴化垛田

兴化市位于江苏省中部、长江三角洲北翼,由长江、淮河冲积而成,地势低洼,海拔一般在10米以下,水网交织,湖泊众多。每到汛期,周围的湖泊、河流和黄海中的水便会涌入兴化,淹没田地、摧毁庄稼。

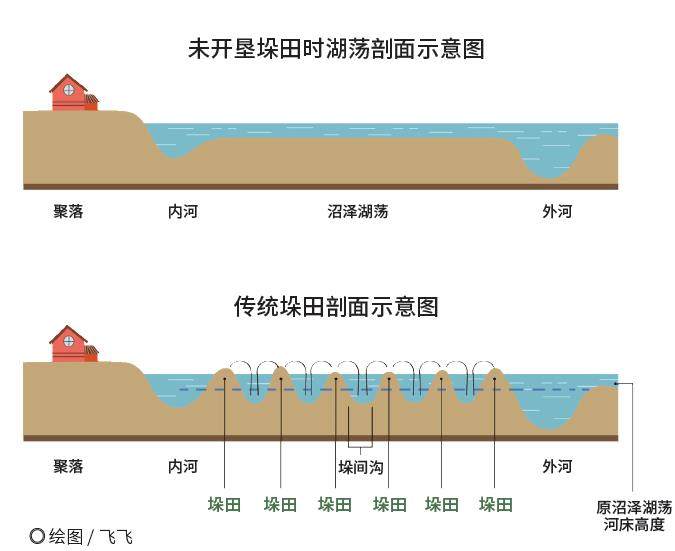

为解决水患,从宋、元时期(公元960—1368年)起,兴化人民开始修筑垛田,即在沼泽湿地地势稍高的地方,用泥土堆积起高出水面1米以上的田块。这不但避免了汛期水患的影响,而且这些田块的排水效果良好,土壤肥沃,适宜种植各种旱作物,尤适于生产瓜菜,长期以往形成了当地特有的垛田农业。

垛田依湖泊、沼澤而生,其形状因河道宽窄而变化,面积大的不过数亩(1亩≈666.667平方米),小的仅有几分(1亩=10分)。垛田四周被水环绕,各不相连,就如同一个个“漂浮”在海上的小岛,人们也因此将兴化称为“千岛之乡”。

2014年,兴化垛田传统农业系统被联合国粮农组织确定为全球重要农业文化遗产。2022年,兴化垛田灌排工程体系入选2022年度(第九批)世界灌溉工程遗产名录。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2023年2期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅