浅谈“神探”中子

中国散裂中子源 是国家“十一五”期间重点建设的十二大科学装置之首,

它产生的中子可以探察小到手机芯片,大到深海潜水器外壳的内部微观结构,

为材料科学、物理学、化学化工、环境与能源等领域的研究提供技术支持。

什么是散裂中子源?为什么要建造散裂中子源?

这其中蕴含着怎样的物理学原理呢?

研究物质结构的“得力干将”:中子

中子,广泛存在于自然界中,除氢原子外几乎所有物质的原子内部都有中子,但它被人类发现却还不到100年。

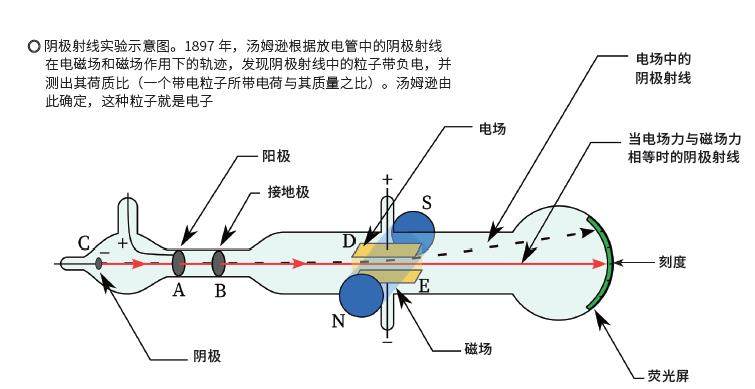

自从1895年德国物理学家威廉·康拉德·伦琴发现X射线(因此获得1901年诺贝尔物理学奖),1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊在研究阴极射线(电子流)时发现电子(因此获得1906年诺贝尔物理学奖)之后,微观世界的大门逐渐向人类敞开,这其中发生了很多有趣的小故事。

例如,英国物理学家卢瑟福用α粒子(氦原子核,带正电)轰击金箔后发现,绝大多数α粒子穿过金箔,偏转角度很小,但大约有1/8000的α粒子偏转角大于90度甚至150度。这个现象无法用汤姆逊假设的“葡萄干面包”式原子模型(如左上图)来解释,于是卢瑟福在1911年提出行星式结构模型,即在原子的中心有一个很小的核,叫作原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕着核旋转。

后来,德国物理学家瓦尔特·博特和贝克用α粒子轰击金属铍时发现了一种穿透力很强的射线。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2023年2期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅