“避实击虚”,出自《孙子兵法》第六篇《虚实篇》,其蕴含的思想为军事学家们广泛运用,创造出无数辉煌。何为“避实击虚”?有什么经典战例?

兵法解释

《虚实篇》指出:“夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。”其意是,军事斗争态势就像水一样,水流动时是避开高处流向低处;用兵取胜的关键是避开敌人设防严密、实力强大的部分,攻击其薄弱环节。水根据地势来决定流向,而军队要根据敌情来采取制胜的方略。

“避实击虚”的本质,就是要想方设法避开对手的作战优势,打击其薄弱环节。形象地说,就是用石头砸鸡蛋,而不是用石头砸石头,更不能选择鸡蛋碰石头。此思想是中国古代用兵的重要原则,在西汉名将周亚夫平定七国之乱的作战中,就得到了很好的体现。

分封诸侯 削藩引叛乱

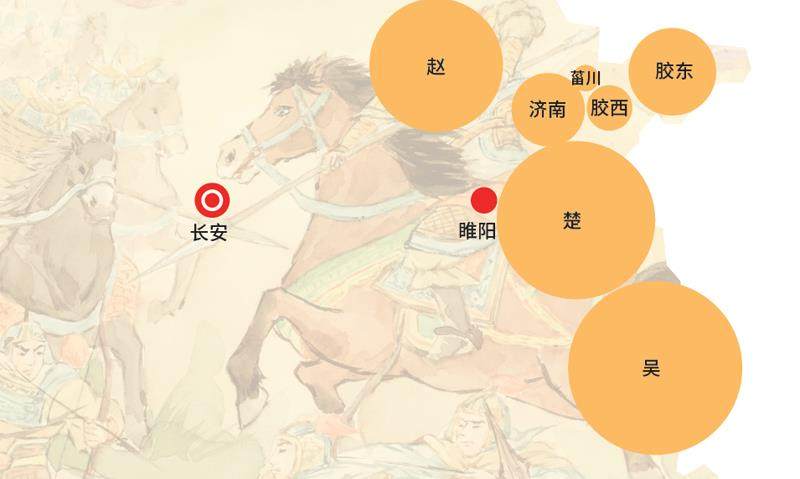

汉朝初年,汉高祖刘邦为巩固统治,先后剪除了异姓诸王,大封刘姓子弟为诸侯王。从巩固刘家天下来看,大封同姓诸侯王这一政策,取得了一定的效果。但从时间维度看,由于分封子弟造成的郡国并立,种下了长远的祸根。

以吴国为例,其是刘邦在公元前196年建立的封国,下辖3郡53城的广大领土,首任藩王是刘邦的侄子刘濞(bì)。因为地处东南,吴国享有煮海水为盐的地利。此外,境内的豫章郡还有铜矿山,方便铸币,所以当时吴国铸造的铜钱遍布天下。煮盐、铸币两“翼”齐飞,使得吴国迅速积累了大量财富,经济实力非常雄厚,也滋长了吴王刘濞叛乱的野心。

汉文帝时期,吴国世子刘贤进京朝觐(jìn)期间,和太子刘启(后来的汉景帝)喝酒下棋时发生争执被砸死。这一盘棋酿成的血案,让汉文帝刘恒和吴王刘濞这对堂兄弟之间结下了杀子之仇。从此之后,刘濞宣称自己有病在身,不再对皇帝行朝觐之礼。同时,利用自己积攒起来的财富招降纳叛,进行反叛准备。最终,吴国这个顽固堡垒,成了引爆七国之乱的“火药桶”。

汉文帝在位时,采用分国政策,即尽封诸侯王子弟,使大国尽可能分为多个小国,缩小诸王封地。汉景帝刘启继位后,御史大夫晁(cháo)错认为,“诸王国太强大,威胁王室,应当绳之以法,抓住他们的过失以削夺国土作为惩罚,逐步减弱其势力,才能提高王权,安定国家”,因此提出削藩的建议。