施卡斯(ShKAS)航空机枪是苏联于1932年定型的一种使用7.62×54mmR 枪弹的航空机枪,其采用转膛结构,射速可高达1800发/ 分。极高的射速无疑对枪弹设计提出较高要求。本文主要介绍施卡斯航空机枪使用的各类枪弹。

在施卡斯机枪设计时,各国的飞机基本没有装甲,飞机的机体大多使用强度较低的易燃材料, 如胶合板、浸漆帆布以及硬铝等,且在相对短的距离进行空战格斗,因此步枪弹已经足以对飞机产生有效破坏。与此同时,随着科技的发展,各国飞机的飞行极速已经接近500km/h。在这样的速度下,飞机能有效破坏另一架飞机的射击时间窗口只有短短一瞬间。为了尽可能地在稍纵即逝的射击时间窗口内摧毁敌方飞机,机载武器需要在短时间内尽可能多地发射枪弹。但当时苏联没有任何机枪能够达到空战所需的极高射速,专门用于空战的施卡斯转膛机枪应运而生。

设计之初,该机枪使用的是普通的7.62×54mm R 步枪弹,但随着测试的进行,研究人员发现这些枪弹并不适合具有极高射速的施卡斯机枪。枪机在快速将枪弹从弹链中抽出并将其送入弹膛的过程中,巨大的惯性过载可能导致弹头脱落、弹壳损坏、底火脱落、弹头被压入弹壳等故障,不可靠的枪弹无疑会影响战斗任务的完成,甚至会威胁飞行员的生命。面对武器被枪弹拖累的窘境,苏联武器工程师决定为施卡斯机枪严苛的工作环境设计特殊的航空枪弹,由炮兵总局科学技术委员会的N.M. 叶利扎罗夫领导的设计团队对此展开研究,并于1930年代中期完成施卡斯航空机枪弹的研制工作。

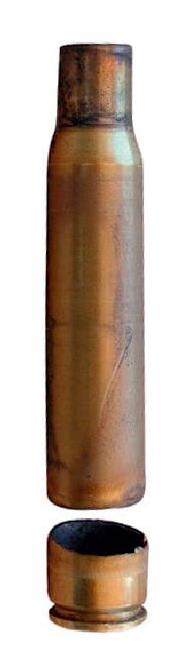

弹壳构造

字标识移至9 点钟位置

7.62×54mm R施卡斯航空机枪弹的外观与步枪使用的普通7.62×54mm R枪弹相近,初期的施卡斯机枪弹曾使用黄铜弹壳,为应对高速运动的枪机造成的严酷工作环境,设计人员增加了弹壳侧壁与后壁的厚度,后期使用较硬的覆铜钢材料,以进一步增加其强度。这些举措可有效减少弹壳被拉断而导致的卡壳故障,但也造成了地面武器射击施卡斯机枪弹时由于弹壳膨胀造成的抽壳困难(施卡斯航空机枪弹膛刻有纵槽以减小抽壳阻力),因此供地面部队使用的施卡斯机枪弹会在弹壳外涂清漆,以解决抽壳困难可能造成的故障。自1938 年始,弹壳底部增加西里尔字母“Ш”,用以表示其适用于施卡斯(ShKAS)机枪。

施卡斯机枪弹使用双传火孔的伯丹式底火。为了防止底火在底火室内移动或脱落,在底火周围施以环形压痕,为配合压痕固定,底火高度有所降低。为了在降低底火高度的同时保持击发药的质量不变,在加工施卡斯机枪弹底火时会用冲头将部分击发药压至底火的边缘,从而呈“凹”字形分布,并使用虫胶漆和锡箔片将击发药密封在底火内以确保防潮性。由于部分施卡斯机枪被安置在战斗机机鼻处,弹头将在射击协调器的作用下穿过前方的螺旋桨间隙,故对底火的发火时间有较高的要求。经发火时间测试合格的施卡斯机枪弹底火会在底火外部涂紅漆,并在外包装箱上画红色螺旋桨标志以作识别。不合格的机枪弹则在底火上涂黑漆,供非同步的施卡斯机枪及地面部队使用。

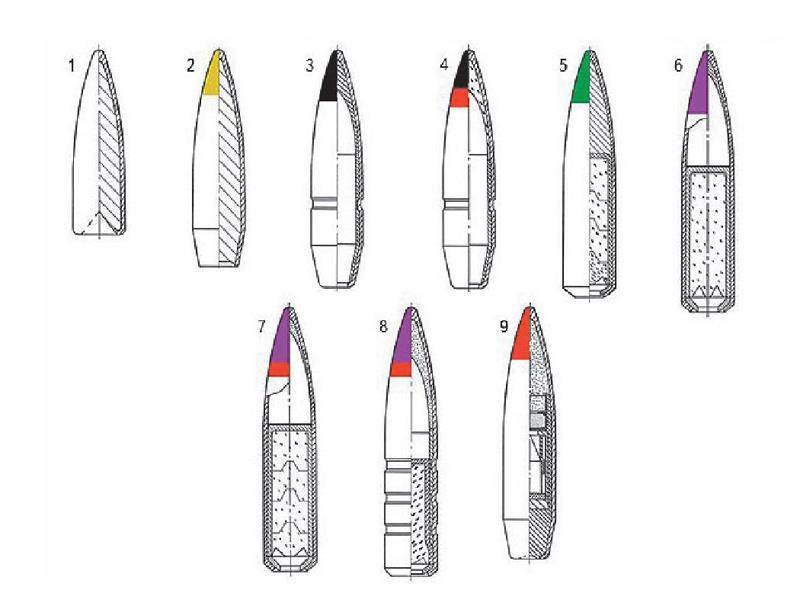

弹种丰富

除了作为普通弹的L 型轻尖弹外,设计师们还研制了各种各样的特种枪弹。包括:D 型重尖弹、B-30穿甲弹、B-32 穿甲燃烧弹、T-30/ T-46曳光弹、BT 穿甲曳光弹、BZT-44/ZB-46 穿甲燃烧曳光弹以及PZ 试射燃烧弹等弹种。

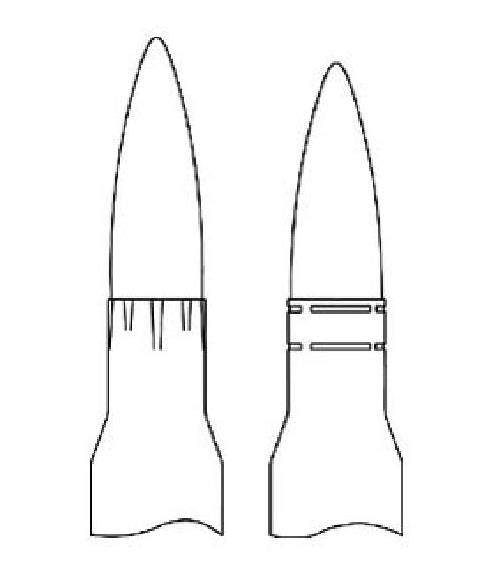

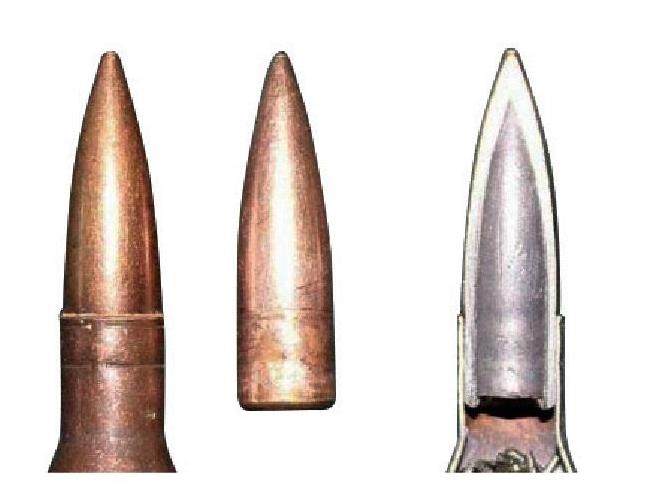

L型轻尖弹

L型轻尖步枪弹作为7.62×54mm R家族中的主力普通弹,于1908年正式定型后一直作为沙俄及苏联主力步枪弹使用。早期L型轻尖弹被甲材料为铜镍合金,至1930年左右逐渐改为覆铜钢。该弹弹头为平底铅心结构,铅心在弹底形成一个内锥形凹陷,在火药燃气作用下可迫使弹底尾部扩张,以增强与枪管间的闭气作用。该弹弹头质量9.6g,弹头长28.4mm,初速约860m/s。施卡斯机枪弹中的L 型轻尖弹一般作射击训练用途。

施卡斯机枪所使用的L 型轻尖弹被甲为覆铜钢材料,于1932年定型。