为什么要给“新冠”重命名

2022年12月26日,国家卫生健康委员会发布公告,将新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)更名为新型冠状病毒感染(简称新冠感染)。自2023年1月8日起,新型冠状病毒感染不再纳入检疫传染病管理。这表明,卫生管理部门充分考虑了来自科研机构和临床的大量证据,对防疫政策做出了符合实际情况的调整。当然,现在还有大量研究在揭示新型冠状病毒(简称新冠病毒)的性质、结构、毒理、侵害部位和传播途径等,这些研究结果表明,不仅新冠肺炎应当改名,新冠病毒的命名也值得商榷。

新冠肺炎改名的理由

在新冠疫情暴发之初,武汉流行的致病病毒是原始株和阿尔法变异株,产生的症状不仅有肺部炎症,而且有全身症状,病毒也会入侵身体其他脏器,如肾脏。因此,在当时将其称为新冠病毒感染,也更为恰当。2020年,世界卫生组织(WHO)对这种传染疾病的命名是新冠病毒病(Corona Virus Disease 2019,COVID-19),这是因为新冠病毒引起的病症并非局限于肺部,而且应当区别于2003年的严重急性呼吸道综合征(SARS)。

现在,新冠病毒已经演化了好几代和无数分支,目前引发新冠感染的主要是奥密克戎变异株。该毒株主要侵袭上呼吸道,产生的症状包括如咳嗽、咽喉痛、发烧、味觉或嗅觉丧失、乏力等。因此,改名才能让病症“名副其实”。

从病毒的演化来看,对新冠肺炎的改名不仅必要,而且紧迫;不仅对于临床治疗有帮助,也有助于公众消除对新冠疫情的恐惧,对树立战胜疾病的信心至关重要。

根据新冠病毒变异株的危险性从低到高,WHO将其分为几大类:一是监测中的变异株,二是关注变异株,三是关切变异株,其中关切变异株尤为重要。

登录后获取阅读权限

去登录

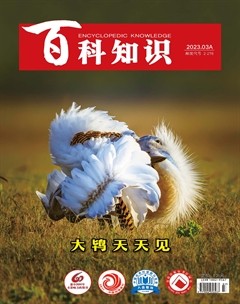

本文刊登于《百科知识》2023年5期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅