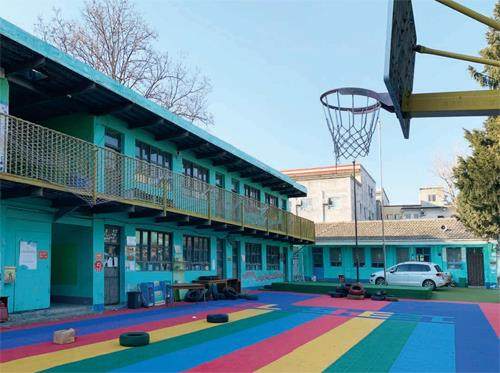

2月中旬,立春过后的北京仍然阴寒未尽。同心未来学习中心的老师们在这开学前的最后一周忙碌着,准备迎接新学期。提前返回北京的孩子有的已经回到了学校玩耍,尽管为了在开学前节约经费,暖气还未打开。同心未来学习中心是一所面向北京务工人群子女的活动空间,位于北京东五环外的皮村。这是北京市最知名的城中村,容纳了许多外来务工者,也出过育儿嫂范雨素这样的素人作家。

按照正常的節奏,春节过后,孩子们会陆续返回学校。这些儿童多是在北京工作的家政工、清洁工、保安、建筑工和个体商贩的孩子。近一两年来,受到疫情和教育政策变动的双重影响,北京市一批打工子弟学校受到波及,开开停停。

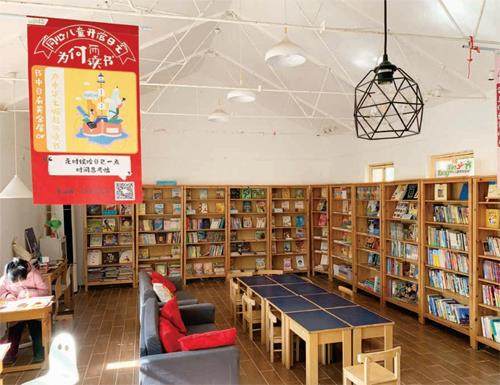

“读到一半,学校不让开了。”在2021年秋季学期,任文欣记得一些家长已经交完学费,完成报名。但突然学校收到通知,告诉他们不能开了。“我们又赶紧协助他们去对接其他学校。对接完了以后,学校又有风波,原来的学校表示还能正常开,所以有的学生又回去了。”任文欣是协作者困境儿童自助图书馆项目的负责人,这是一个为打工子弟提供阅读服务的公益项目。

劳动力转移,或许是过去40年间中国内地人口流动最显著的特征之一。来自乡村和城镇的劳动人口离开家乡来到城市,谋求更好的生活。与此同时,在庞大的迁移背景之下,流动人口的暗面是形态各异的家庭和尚且年幼的孩子。流动人口,又称“外来打工人口”“进城务工人员”,是还没有获得完全城市公民身份,徘徊在边缘的“异乡人”。他们被留在老家的孩子被称为“留守儿童”,而被带在身边的孩子被称为“流动儿童”。

2017年,21世纪教育研究院和新公民计划公益组织联合发布《中国流动儿童教育发展报告(2016)》,这是国内首部流动儿童蓝皮书。报告指出,截至2015年10月,全国流动人口总量达到2.47亿。而作为流动人口子女的“流动儿童”和“留守儿童”两个群体总量约为1亿人。用更直观一点的数据来讲,每10名儿童中就有4名受到人口流动影响—他们就“流动”在我们的周围。

长期以来,中国的户籍制度扮演着控制人口流动、协调社会资源分配的角色。由于没有居住地户籍,流动人口的子女往往无法享有户籍儿童同等的受教育机会。选择回老家“留守”,意味着与父母分离;而选择留在城市,意味着要面对城市里艰难的升学路。

因为无法参加居住地的中考和高考,他们需要在初二或者初三时作出选择,在义务教育阶段结束后返乡、读职业学校或是进入社会。对许多流动儿童来说,辍学以及早早务工是他们可预见的命运路径。

2014年,国务院出台了一项户籍制度改革意见,全面放开建制镇和小城市的落户限制,同时严控500万以上人口的特大城市的人口规模。在人口疏解的背景下,许多流动人口被迫离 开。

北京市就在当时提高了非京籍学生义务教育的门槛,并大规模拆除打工子弟学校。与珠三角地区更多源自工业化的劳动力流动需求不同,北京市的流动人口多集聚于第三产业,比如,餐饮、零售、建筑等领域。

在北京,以家庭为单位的外来人口一般都居住在城乡结合处,或者城中村这样的小角落。朝阳区洼里、太阳宫、海淀区八家都是典型,招收流动儿童的学校也多分布于此。

从2022年9月起,杂志在北京市不间断地访问流动儿童学校、家庭以及他们的支持者,写下了这篇报道,试图展示在多重因素影响下,北京市流动儿童在城市中的“流动困境”。

漂浮感

一项针对小学流动儿童家长的调研结果显示,受访者在京的平均居住年限达到10.2年,然而,对这些外来家庭来说,长住10年并不意味着“稳定”,其心态和生计都处于动荡之中。对流动儿童来说,动荡带来的最直接影响就是“频繁转学”。

小姚是任文欣在工作中救助的一名流动儿童。因为爸爸要在外面跑外卖,她和姐姐跟着爷爷奶奶一起生活。由于贫困,很多时候,小姚的晚餐都以“喝水”解决。

“我们经常自嘲,我们服务的群体是‘灯下黑’,你难以想象,在北京会有孩子连吃饭的营养都成问题。代际贫困一直在发生,尽管现在也有好的新动向。”任文欣说。

小姚之前就读的一所打工子弟学校关停了,几经协调,她中途去了一个就近的公办学校就读。那是一所混合公立学校,部分承接打工子弟学校的孩子,但这些孩子往往会被分配到一个班里,与城市里的孩子隔绝开。“老师会觉得你们的基础怎么这么差。”此前,小姚在打工子弟学校成绩可以排到中上等,但在公立学校,她成了“差生”。

“很多孩子会因此很受挫。我们就会帮他们制定学习计划,鼓励他们积极参与班里的事情。差不多要大半年,他们的学习成绩才开始一点点往上追赶。”任文欣说。

在2018年,何冉所在的新公民计划公益组织开启了一项流动儿童返乡追踪计划,通过实地观察、访谈和问卷,追踪记录北京一所九年制民办打工子女学校新希望学校43位六年级毕业生在未来几年里发生的故事,了解他们在毕业后的去向和变化。何冉是这个项目的负责人。

从毕业前的最后一个学期开始,何冉和同事每周都去给学生上课,从辩论赛,到性教育课、电影课,何冉希望这些轻松有趣的内容能让孩子们有所收获,同时也能拉近他们彼此的关系。2018年暑假过完,这个43人的小学毕业班里有25人返乡了。而据2022年9月的统计,这群孩子中入读职校的有15人,继续升学的有23人,辍学的有4人,另外一名学生情况待定。

曹玉是何冉跟踪的学生之一。2022年4月从中职学校辍学后,他在饺子店、火锅店、烤鸭店都做过服务员,但没有一份工作干满半个月。6月的一个晚上,何冉收到曹玉发来的一张长椅夜宿照—鞋脱了,双脚翘在长椅背上,夜色朦胧。因为没地方落脚,曹玉只好睡在长椅上,他告诉何冉,自己又辞职了,这是他半年来辞掉的第五份工作。

曹玉是安徽人,在北京出生、长大,他的妈妈是天生的失语者。在何冉调查的43名学生中,选择继续升学的基本上都是成绩好的学生。但曹玉不属于其中,他本来计划在老家的职校攻读汽修,谋得一技之长。