每天,浏阳人欧阳雪峰都要往返于浏阳市区和下属的澄潭江镇。他一天的生活轨迹,折射出他生活的县级市浏阳所处的“中间地带”—介于湖南省省会长沙和下属乡镇中间,也处在新兴与传统的产业中间。这个位置意味着这个城市如今的复杂与矛 盾。

欧阳雪峰的一天始于早上7点,他会在车里冲一杯速溶咖啡,然后从浏阳市区的家出发,前往离家40分钟车程的澄潭江镇。他在镇上出生、成长,如今是镇上金辉宾馆的总经理。他每天的第一站是市里的浏阳河市场,欧阳雪峰在这里采购金辉宾馆当天所需的菜和肉,然后载到镇上去。

在镇上,他过着传统的生活。金辉宾馆最初由欧阳雪峰的父亲投资经营,如今的主要业务是承包乡镇上的酒席,这意味着作为总经理的欧阳雪峰经常操办乡镇上的婚丧嫁娶宴。来酒店办席的顾客有一部分与欧阳同姓,在这个重视宗族关系的小镇,族里人相互照顾生意顺理成章。平时带头祭祖、修族谱的族长欧阳芳钦就在离宾馆5分钟车程的花炮厂上班,有时骑摩托车来宾馆和欧阳雪峰聊天。

与浏阳市南部的诸多乡镇一样,手工为主的花炮制作是澄潭江镇的传统支柱产业,欧阳父亲早年积累的财富有一部分也得益于在镇上经营花炮厂。2023年春天,这些浏阳的花炮工厂因为春节“禁燃”政策松动、烟花大卖而备受关注。今年春节恰逢新冠疫情的封控解除,鞭炮和烟花供不应求,镇上流传着各花炮厂一个月清空了几年的库存、突然赚到钱的故事。

下午1点,欧阳雪峰需要从镇上启程回到浏阳市区;2点,他任教的中学美术课准时开始,他要讲课到6点,回家时正好见到下班的妻子和放学的孩子。城市里的“上班族”身份让人几乎忘记他在乡镇的角色,而更多想起他毕业于中央美术学院实验艺术系。尽管目前没有明确打算,未来他的孩子可能会像不少浏阳人一样去长沙市区上学。从浏阳到长沙大约是一个小时车程。相比县城,长沙有更优越的公共资源,即便是长期生活在浏阳的人,也有可能在长沙“买个房子放着”。

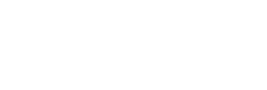

如果去往长沙,他将经过浏阳市的经济技术开发区(以下简称“经开区”)。在那里,有不少人过着与欧阳雪峰类似的“往返”生活,不同的是,他们往返于浏阳经开区与长沙市区,最快只需四五十分钟。受惠于与长沙的距离,经开区这块浏阳的“飞地”正在创造比传统花炮产业增长更快的财政税收,成为浏阳招商引资的集中地。经开区的发展改变了数十年前整个城市依靠花炮产业的格局。

乡镇、浏阳城区,以及与城区关联弱但离长沙更近的经开区,都是浏阳这个县级市的一部分。这种城乡分化和分工,几乎是浏阳成为“中部经济强县”的主要原因。在全市143万的常住人口中,城区和乡镇的花炮行业直至2021年仍有30余万的从业者,而经开区在2021年完成的投资数是370.5亿元,在浏阳市121.4亿元的税收中贡献了65.2%。它们都被纳入到浏阳“县域经济发展”的成绩中,2022年,浏阳市的GDP总额超过1700亿元。

这进而使生活在此处的人的体验与大多数中部县城居民不同。在过去几十年迅速的城镇化进程中,县城和乡镇的人口流出与空心化在中国的中西部是常见的故事,与之相伴的还有乡土生活方式的消亡。浏阳因为仍有人在城乡之间频繁流动,被社会学者卢晖临等在研究中冠上了“扎根的城镇化”的定义,但对于那些返回县城的青年人来说,“扎根”显然并没有这么简单。

向外流动的飞地

位于洞阳镇的经开区是“介于浏阳和长沙之间的‘飞地’”,长沙市规划勘测设计研究院区域与产业规划所所长左苏华这样告诉《第一财经》杂志。这片产业园的主体位于浏阳西北部的洞阳镇和永安镇,从地图上看,则处在长沙和浏阳市区的正中间。它代表了浏阳市向大城市开放的一面。

從各种维度上,浏阳经开区都在主动融入长沙,“距离长沙的黄花机场只有半小时车程”是这里吸引外来企业落户的最显著优势。事实上,经开区是浏阳市招商引资和经济增长的绝对重点。2023年,经开区计划建设127个项目,投资271亿元。这让经开区成为多数外地客商眼中的“新的浏阳”,一个属于外地人的浏阳。

拉动经开区增长的主体产业是生物医药、电子技术和智能制造。其中生物医药是20 0 0年前后浏阳在没有现代工业的情况下最先引进的产业;2006年后,蓝思科技、惠科光电等公司被引入,让这里有了新的产业类型。

浏阳市政府乐于宣传经开区“从无到有”的招商历程—2001年这里名为“浏阳生物医药园”,但起初能让药厂聚集并非因为位置优越和地价低,而是靠先培育小型项目再吸引投资、收集弱势小药厂的证照等“手段”。

长沙市-浏阳城区-浏阳乡镇距离

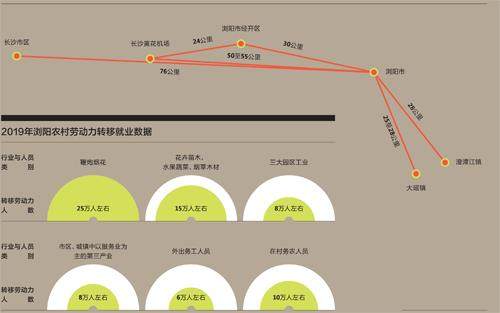

2019年浏阳农村劳动力转移就业数据

如今的经开区已被纳入长浏之间“金阳新城”的范围,目前共有1700多家企业。确实有原本在外的洞阳人返乡工作,这意味着他们只需三四分钟就能在家和公司之间往返。不过在经开区,“流动”的人仍是多数。经开区的管理委员会每年年初都需要到湖南省经济较薄弱的湘西地区、永州等地招聘工人。

从外地来到经开区的普通工人通常住在园区的员工宿舍,或者租住在附近镇上村民的自建房里。再加上工作的替代性强、不断有工厂抬价招人,这导致工人有较大的流动性。这种“流动”与浏阳经开区仍以劳动密集型产业为主有关系,在左苏华看来,这里的生物医药企业即便数量多、年份久、与浏阳的牵绊深,但与苏州药谷、上海张江高科园区相比,总体上仍然是“生产型集聚”。这种现状导致了了另一种“流动”—研发人员、高管不会在浏阳经开区常住,更多选择往返于浏阳和长沙。

在经开区成立、成长的九典制药就是这样的案例。这家公司于2001年在经开区成立,现在在浏阳经开区、长沙的望城区和岳麓区各设有园区。

其中,位于浏阳的园区占地面积16 4亩,主体业务是药品制剂生产和植物提取等,对公司产值贡献最大。成立初期,公司就在长沙市区设立了研发中心,当前位于长沙高新区的研发办公大楼是于2018年落成并投入使用的,这是为了提高公司竞争力从而留住研发人才。“高精尖人才比较喜欢在大城市里工作和生活”,九典制药的总经理郑霞辉这样告诉《第一财经》杂志。

在左苏华的观察中,中国在1990年代有一批大镇、县城兴起,它们曾凭借劳动密集型产业造就了当时“县域经济”的发展,例如浙江的“五金之者”金华永康市,以及“电器之都”温州乐清的柳市镇。