在城市里许多年,有定点定线的生活路径,即便是每天经过的商铺,也谈不上亲密。怎么都好像是“局外人”;怎么做,好像城市都不会把你当“自己人”。

这种疏离感是成都市玉林东路社区党委书记杨金惠多年来试图打破的僵局。一个社区里的空间如何才能具备公共性和社会性,让居民感到熟悉又自如?位于玉林三巷的“巷子里”,是杨金惠尝试回答这个问题的第一个落地试验。

玉林街道位于成都市武侯区,延伸覆盖15个社区。1980年代,玉林曾是成都最时髦的街区,作为成都第一批建设的商品安置房区域,拥有完善的服务设施配套、宜居的街道尺度和居住院落。从那时起,沿街涵盖衣食住行功能的老店,就已经开始和居民们建立连接。1990年代,不少艺术家“抱团”居住在这里,形成了一股“亚文化圈”氛围,延续到今天,各类文艺气息也有迹可循。

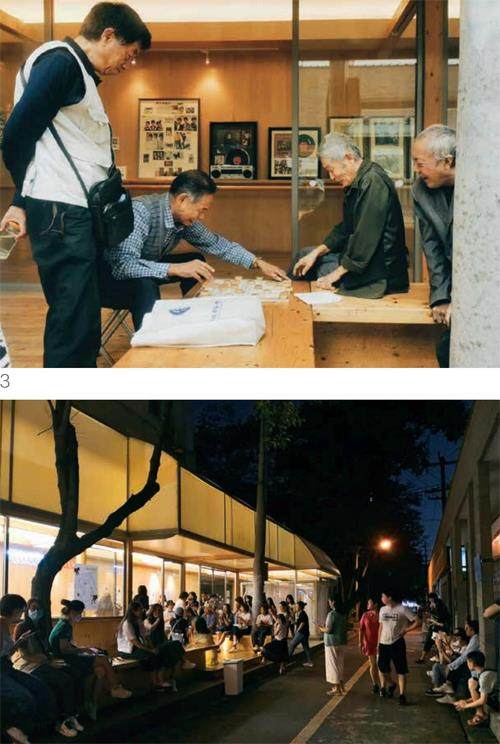

杨金惠工作的玉林东路社区是玉林街道的1/15,现有670 0户居民。社区党群服务中心(以下简称“服务中心”)位于社区的几何中心,为居民提供公共服务和活动空间:一楼是社区公共接待大厅,同时也是陈列着保温壶、老式缝纫机等居民旧物的生活博物馆。二楼和三楼是舞蹈教室、音乐教室等各种公共活动空间。

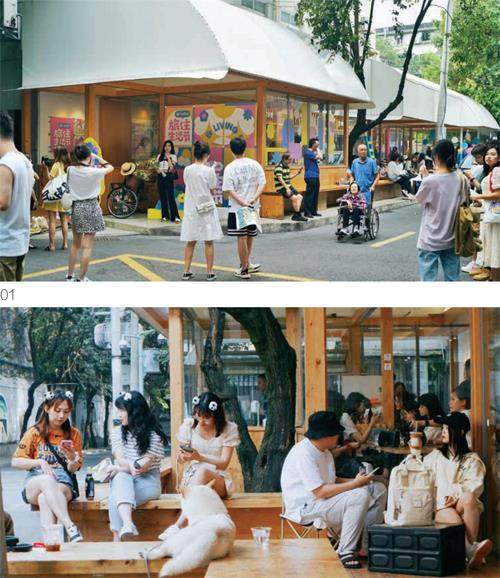

紧邻社区广场和各种社区小店,玉林远近闻名的菜市场离这里也不过200米。女贞树底下随地就座下棋的大爷,婆婆三三两两在广场上跳跳舞压压腿,小孩啃着鸡爪踉跄地跟在大人身后回家……这只是玉林东路最日常的街景。

由于服务中心内部只有楼梯,不利于腿脚不方便的老人或残障人士使用,2016年,杨金惠萌生了改造社区公共空间的想法:可以拓宽服务中心一楼,让空间与隔壁的社区广场衔接;另外,服务中心的背面,有一片约150平方米的长条形闲置用地,可以把它当作社区公共用地来改造。

起初,为了让专业力量介入,杨金惠邀请了许多高校和专业机构来尝试做调研和设计。但在社区征集居民意见的“坝坝会”上,居民们不同意专家的规划方案。最初的方案更多是针对建筑形态的改造,实际的使用功能并无太大改变。对于这样“徒有其表”又需要投入大量资金的改造方案,居民并不接受。

“如果拥有专业能力且热爱社区的人们,能结合对社区的客观分析和居民的真实需求,提出一套切实可行的方案,我们愿意提供改造资金,一起来实践。”2018年,杨金惠以“一个社区书记的梦想”为主题,开始在成都本地报纸和玉林街道的新媒体平台上招募社区规划师。

张唐由此和玉林东路社区以及杨金惠相识。张唐在东京大学念建筑学期间,曾休学一年,创立了以建筑设计为主的多学科创意机构—一介工作室。在离玉林不远处的锦绣街上,她还运营过一家小有名气的小型美术馆兼咖啡店,内部空间也是她自己设计的。2017年她毕业回到成都,顺着招募信息找到玉林东路社区,却并没有拿到一份建筑标书或常规合同。杨金惠只简单说了一句,“你去和广场上的婆婆爷爷吹哈垮垮(聊会儿天)”。张唐陆陆续续和他们聊了3个月。

“社区好难做啊!”张唐感叹。这个项目没有明确的客户画像,也没有明确的任务书。唯一的目标是广义的“好”,但“怎么好”,谁也没有答案。虽然招募信息完美符合了当时张唐寻找项目的关键词“老社区”“公共建筑”,但如何认知和定义社区的“老”和建筑的“公共”,她花了长达6个月的时间。但也正是张唐反复推敲和端详社区的模样,让杨金惠确信,这是一个能够真正创造社区空间的设计师。

调查过程中,张唐一直在踌躇切入的角度。杨金惠建议张唐,以“残障友好”为切入口试试看。玉东社区居民中,老年人口占21%,还有大约250位残障人士,算老龄化较高和弱势群体数量较多的社区。“‘残障友好’指的是任何人使用这个空间都能自如收放,不会引起侧目,可以大方和旁人交谈,也能舒服地独处。”张唐这样定义 说。

对于残障友好设施,政府发布的《无障碍设计规范》已有一套完善模版,比如盲文标识、方便轮椅的缓坡入口等。除了这些基础设施,张唐还留意到了存在心理障碍的人群。社区调查结果显示,这些残障人士在使用社區大楼时,不愿意上楼,也不愿意特意进入某一个房间或脱离平日熟悉的活动空间。

因此,如果服务中心一楼的活动空间能向公共街道一侧延展,让居民闲逛时能很自然留意到这里,并且“顺便”走进来、体验这个空间,就能化解有心理障碍的人群“刻意”使用公共空间的困扰。

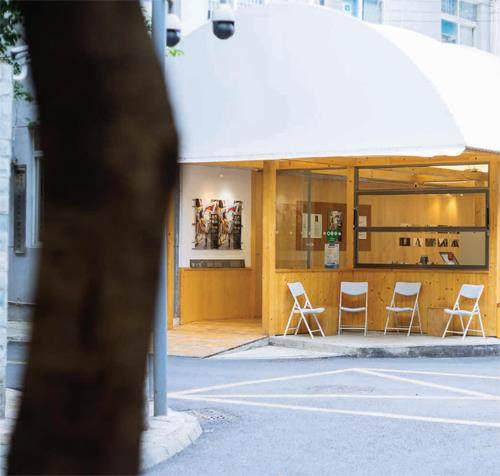

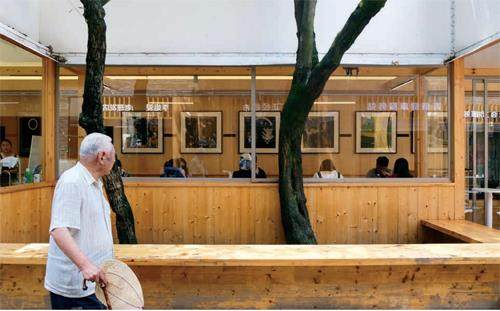

在张唐的计划里,她要在服务中心后方空地建一个既有室内和室外空间,又能连接这两处、界限不那么分明的房子。它的南侧入口和东面都紧邻公共街道,北面出口则直达社区广场,而西面跟服务中心只有一墙之隔。张唐将建筑面向街景的一侧设计为全透明的玻璃,挑高顶部,另外,围绕这里原有的一棵女贞树,在建筑外围添置了一圈座面深度约60厘米的木廊椅,讓居民们可以随时休憩。

计划成型后,项目资金筹措成了令人头疼的问题。杨金惠最初从成都市武侯区残疾人委员会拿到初始基金30万元。张唐明确提出,最终造价会远远超出这个数目,因此和杨金惠协商按建筑工程、内部装修来分批签合同。杨金惠负责在这个过程中去争取更多资金。

在签订完第一个30万元的工程合同后,后续的项目书和资金都还没有明确保障。张唐不得不反复斟酌建筑材料的成本支出。每个建筑零件的功能性、使用成本以及最终的呈现效果能否尽可能贴近原本设想,都需一一考量。

另一方面,杨金惠也承受着压力。按照惯例,想要得到资金支持,杨金惠需要向管理部门汇报,这个在建的“社区公共空间”是什么,以及具体的实施方案和步骤。但杨金惠明白,如果每次一五一十汇报,很可能得不到理解,甚至有各种“需矫正”的反馈。而来自社区外主观视角的“修正”,很可能会让“巷子里”这个社区公共空间失去原生力和生命力。她需要守住这个“秘密”,从政府其他公共投资项目里筹钱填补差价,同时,为张唐争取更多的时间和资金。

到项目完工时,“巷子里”这个150平方米的空间总共花费了将近70万元的成本。