为什么音乐剧演员要统一说和唱的声音?台词和演唱为什么不能各自独立?二者之间又有着怎样不可分割的联系?事实上最早的音乐剧其实并不存在说和唱的统一问题,而是经过时间演变后戏剧性的产生,说和唱有了共同为同一戏剧服务的目标,演员才开始需要统一说和唱的声音。

早期的音乐剧形态有很多,比如音乐小品、音乐闹剧、音乐喜剧、轻歌剧、实事秀以及齐格菲尔德(Ziegfeld)的富丽秀等,这些形态多以娱乐和滑稽杂耍为目的,演唱和台词分为两极,互不联系,表演基本不存在戏剧性,这些形式在当时形成了音乐剧的雏形。而真正意义上的音乐剧,是直到1927年的《演艺船》(Show Boat)才开始成型[1]。

一、统一说和唱声音的戏剧要旨

(一)正确认识音乐剧剧本

统一说和唱,首先要正确认识音乐剧剧本。在音乐剧剧本中我们可以看到,不同于话剧剧本,这是一种复合性文本,由剧本文本及音乐文本(乐谱)构成,分别以不同的符号形式记载着戏剧内容的构成。

在剧本文本中,除和话剧剧本中相似的常规台词外,还包含特定的歌词。而一般情况下歌词的特点是押韵、朗朗上口,与一般台词的语言逻辑有所差异,因此演员首先需要注意唱和说之间的语言逻辑自然转换。在音乐文本(乐谱)中,记录着序曲、间奏、唱曲等,为角色渲染了戏剧基调和情绪色彩,丰富了人物特质[2],帮助演员通过音乐路线了解戏剧情境。

综上,音乐剧演员对说和唱的统一,在内容上实则是台词和歌词的统一,剧本和乐谱的统一。

(二)统一说和唱的规定情境

音乐剧演员在表演中遇到说和唱断层的现象,根本原因有以下两种:一是学习歌曲时,完全摒弃上下文规定情境,只专注于完成歌曲学习和声音技术训练;二是歌曲到台词的转换时,完全不顾歌曲规定情境,“平地起高楼”的状态导致台词声音突然脱节。这样凭空出现的说或唱是直接导致声音断层的根本原因,因此统一说和唱的规定情境才是演员统一说和唱声音的根本方法。

以音乐剧《春之觉醒》(Spring Awakening)中第四场梅尔基奥(Melchior)与莫瑞兹(Moritz)的对话与歌曲《触摸我》(Touch Me)的衔接为例:

这段讲述梅尔基奥独坐桌前写日记,莫瑞兹来拜访梅尔基奥,并向梅尔基奥表达自己对那本女人身体画册的不安和恐惧,随即进入演唱。根据上下文和查阅资料,规定情境如下:故事发生在正值第二次工业革命的德国;社会对性有着极度保守的封建思想,人们认为人体的生殖器官是不可描述的事物;学生不可以有自己的见解,家长和学校只是关注成绩。而前文梅尔基奥日记中的排遣与莫瑞兹对未知事物的恐惧,与准备进行演唱的男孩女孩们在当时的社会背景下无法排解的困惑形成影射,在规定情境的统一下,此时发生的说和唱才在客观上完成了相互的统一,使得整段表演完整且连贯流畅。

由此可以看出统一规定情境是演员表演完整,说和唱声音统一的客观必要前提与根本方法。

(三)提取乐谱中的重要信息

演员统一说和唱的声音,很重要的一步就是从乐谱中提取重要信息。音乐剧乐谱中有序地记录着旋律、音乐强弱、音乐速度等,以此来帮助演员体会人物的语速、语气、语言节奏等特点,因此乐谱是帮助演员建立说和唱声音统一的重要途径。

以音乐剧《春之觉醒》中莫瑞兹的歌曲《不要去悲伤》(Don’t Do Sadness)为例:

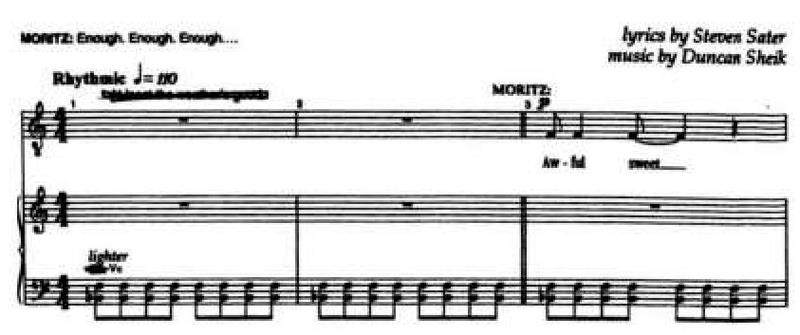

如图1所示,衔接音乐部分的台词给出:“够了,够了,够了……”,这是莫瑞兹二幕二场上场的台词;第一小节高音谱号上方给出“律动的(Rhythmic)”音乐记号、速度110,提示演員此时应该是心中有波动的、纠结的;第一小节低音谱号上方给出“更轻(lighter)”音乐记号,提示演员此时应该是压抑的、痛苦的;第三小节正式进入主歌演唱部分,给出“弱(p)”音乐记号,提示演员演唱第一句时需要控制保持较弱的音量和压抑的内心冲动。