“民以食为天”,盐作为百味之首,从古至今一直是人民生活中不可或缺的必需品,而“盐课”历朝历代作为朝廷非常重要的财政来源之一,官府对盐的控制和管理也较为严格。河东是北方重要的产盐区,主要依靠天然的“解州盐池”进行食盐生产,其所产之盐称“解盐”或“河东盐”,在明清时期按规定销往山西、河南、陕西三地。

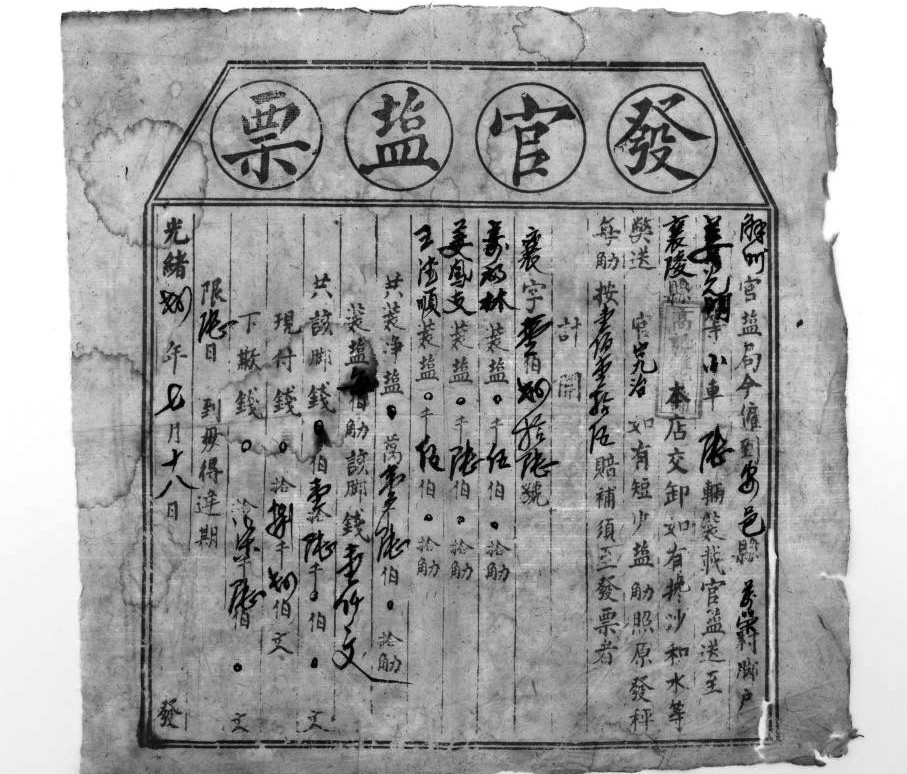

晋商博物院现珍藏有清光绪四年(1878年)山西解州官盐局印发填写的“发官盐票”一张,它详细记载了清朝末年官盐运送的相关信息,真实反映了当时河东地区的官盐管理与运销的历史。该“发官盐票”为统一印制,使用时在相应位置用笔填写官盐局名称、发盐地、运抵地、雇佣脚户姓名、运盐数量、预付款、尾款、运输费用、起运时间及限期等关键内容,字体为行书,运抵商铺“高记杂货铺”由印章盖注,内容非常丰富。

“发官盐票”内容

如下图所示,该“发官盐票”呈方形,尺寸为31cm×31cm,纸质偏薄泛黄,左侧虽有部分水渍痕迹,却不影响纸面字迹辨认,整体保存完好。原文如下:

解州官盐局今僱到安邑县万荣村脚户姜光明等小车六辆装载官盐送至襄陵县高记杂货铺。

本店交卸如有掺沙和水等弊送官究治,如有短少盐斤照原发秤,每斤按一百一十五赔补须至发票者。

计开

襄字一百四十六号

寿福林装盐五百斤,姜凤支装盐六百斤,王德顺装盐五百斤,共装净盐一千六百斤。

装盐每佰斤该脚钱一千文,共该脚钱一十六千文。

现付钱八千四百文,下歉钱七千六百文。

限六日到,毋得违期。

光绪四年七月十八日发。

“盐票”是运销官盐的执照。《清朝续文献通考·征榷·盐法》中记载:清朝规定,由户部颁发的为盐引,由地方盐政机关填发的为盐票。内容开头即点明该盐票为山西解州官盐局发放。另外,运费、运盐期限、运送数量等信息一应俱全,说明它不仅是脚户运送官盐的通行证书,更是行盐的契约合同。清同治《钦定户部则例》卷二十六《盐法二上》记载,“河东池盐运商掣盐,由东中西三禁门而出……其车夫驴夫所执小票注明给发日期,按道路远近定限期之多寡。先将给票运盐数目及定价、日期饬知行销之地方官……按限催缴,如有迟延,照例治罪。”从中可见朝廷对河东盐的运销有严格的管理。

河东盐的运销管理

《清史稿》中提到,清代河东食盐的行销之法“大率因明制而损益之”,清代盐法基本沿袭明代的引岸制度,在其基础上稍有变动。所谓“引岸制”,即划分盐商各自的行销区域,盐商从官府规定的盐池运盐至指定区域销售,定商定地,不可越界。《清盐法志》中记载,“(本朝)从来整顿盐务,着重引岸,引以岸定,销市不容混淆”。行盐范围(引岸,也称“引地”)的划定,与当时的行政区划不同,它是依据前朝的习惯以及行盐路线的便利由朝廷确定,该制度反映了传统社会中朝廷对食盐行销的严格管制。“引岸制”最早可追溯到五代后周时期的划区销盐法,规定产盐场地和盐商的行盐范围,该法一直沿用至明清。清代,除蒙古、新疆外,全国共有11个内地盐区,河东盐区是其中之一。河东盐池所產之盐销往山西、陕西、河南三地,与明代一致。这种规定有明确的法律效力,如果犯界行盐,则与贩卖私盐同罪。若旧有的行盐区域对盐的运销造成不便,则必须奏请朝廷经同意后方能改变。

“发官盐票”中的脚户正是被雇佣进行运送食盐的人,“脚户”一词最早出现于《旧五代史》卷一百四十六·志八的《食货志》中,一般是指依靠脚力专门从事贩运的人。孙丽萍的《晚清民国的河东盐业》一书记载,清代河东规定了明确的行盐区域、里程和运送方式。