在太原市,说起白云寺,可能知之者不多,但要说南十方院或南十方,则几乎是无人不知、无人不晓。迎泽区郝庄镇狄村与王家峰之间南十方街路北,有一座具有600余年历史的古刹,曾一度名之静业庵、清凉寺,清代初年改称白云寺,一直沿用至今,但僧众百姓多习惯称南十方院。历史上白云寺所处的位置称红土沟,20世纪80年代仍是沟壑纵横、岗峁起伏,而今尽管被高楼大厦抱裹,但古貌古风依然,善男信女不断,晨钟暮鼓,香火缭绕,佛乐袅袅,经声不断,可谓闻名省城,远播周边,风光无限。

风光无限白云寺

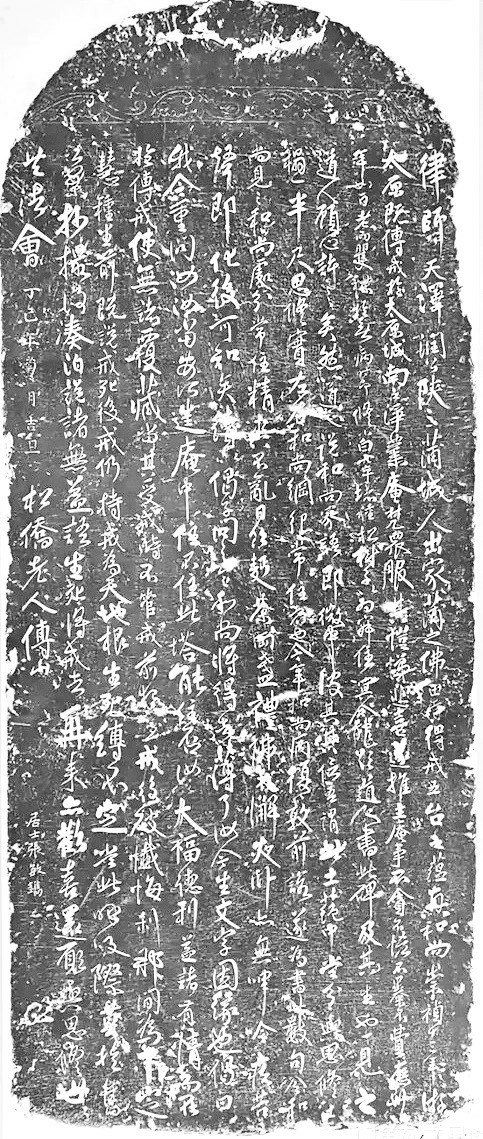

清乾隆《太原府志》卷四十八《寺观》中这样记载:“白云寺,在城南十里红土沟。旧有净业庵,繇沟中凿磴道上,佛殿三楹,奉释迦思惟出山像,三面陶穴,以栖僧众。万历四年(1576年),土人延僧圆喜住持。王道行撰碑。国朝康熙二年(1663年),僧天泽辟东畔地建寺,清凉僧明豁撰记。康熙丙寅(1686年),都司陆君兴建藏经阁五楹。四十六年(1707年)僧平山重修,遂成临济法席。雍正九年(1731年),僧了然重修,建毗卢阁,弥号闳整焉。庵近狄村,有古碑,题曰‘白云飞处’,盖取《唐书》狄梁公传语也,巡抚吐纳因改今名。”《山西通志》亦载:“白云寺,今为南十方院,在阳曲县南十里红土沟,旧有静业庵,由沟中凿磴道三面,陶穴以栖僧众,庵近狄村,有古碑,题曰‘白云飞处’,盖取《唐书》狄梁公传语也,因改名。”时至今日,大雄宝殿大梁上依旧存留有“皇清康熙肆拾陆年岁次丁亥季秋癸丑吉旦,巡抚山西太原等处提督雁门等关军务兼理云镇都察院副都御史噶礼、笔帖式……谨志”“康熙四十六年岁次丁亥季秋癸丑吉旦,山西等处承宣布政使司布政使永泰、提刑按察使司按察使舒赫德鼎新建立谨志”“康熙四十六年岁次丁亥季秋癸丑吉旦,中宪大夫山西太原府知府赵凤诏、山西太原府清军总捕同知赵友夔鼎新建立谨志”题记,在过殿大梁上保存有“皇清康熙五十六年岁次丁酉中秋之吉,临济正宗报恩四世下……”等题记。

白云寺依山势而建,坐北向南,以中轴线为主,横轴线为辅,构成三重院的“十”字形建筑格局。整个寺院建筑依南北中轴线由低向高,依次为山门、过殿、大雄宝殿、毗卢阁。山门即三楹三门殿,明间门楣上曾悬挂“白云寺”横匾,东西旁门一曰“寂光”,一曰“真境”,两旁为四阿顶钟鼓楼。过殿五楹,亦称献殿,前后设廊。大雄宝殿五楹,释迦牟尼与韦陀坐像似明代雕塑。过殿与大雄宝殿两座五楹主建筑为悬山式七檩与九檩结构,当为明代遗构。正脊与垂脊均由高耸的雕花琉璃砖砌筑,正中脊刹呈塔型,高过2米。最北端依崖而建两层窑洞式毗卢阁。寺院共三进院落,一进院东西为伽蓝殿与祖师殿,二进院左右为三大夫殿与地藏殿,三进院为两层三面砖券窑洞围楼,正北上下各九间,二层中间七间加木构出檐廊房,琉璃殿顶,即清代雍正间所建毗卢阁。东西两侧上下各六孔窑洞,各有走廊、砖磴,可相互穿行。东西横轴线即五楹过殿,前廊东西两侧各辟月门,左与方丈室相连,右与客堂相通。寺院最为特别之处在于,山门建在5米高的崖上,需沿磴道拾级而上,磴道两侧则按照北方建筑风格凿出八孔窑洞,外置出檐带廊木构建筑。

白云寺整体布局精巧,三重梵刹,梯次而就,一重高过一重。寺中塑像,尽管曾经不止一次遭遇劫难,但又一次次维修再造。寺院中至今还矗立着11通碑碣与2通经幢。改革开放后,山门下增设寺门辟成前院,两侧新建东西院(包括曾经的下院),寺院规模不断扩大。檐牙翚飞,古木环抱,浓阴四蔽,景色幽邃。木鱼声声,梵音袅袅,成为太原一方胜境。

白云寺所以成为寺院名刹,与其特殊的地理位置、优越的环境条件,乃至其所凝聚的佛教、艺术、科学与文化价值有关。佛教文化自不待言,仅从清代《山西通志》《太原府志》与殿宇大梁上康熙四十六年(1707年)与五十六年(1717年)题记,以及现存11通碑文中,即可了解白云寺禅宗文化的传播与脉络。就科学价值而言,白云寺充分利用了红土沟地势,选址考究,依山做基,就岩起屋,不论山门前磴道下筑窑,还是毗卢阁及东西两层窑洞,一律依山势而筑。结构奇巧,布局别致,为研究太原及周边明清建筑提供了珍贵的实物资料。其实,白云寺本身,乃至发生于寺庙几百年间的人与事,更具研究价值,甚至可以补缺太原文史资料。这其中,傅山与张颔先后辉映,于白云寺均不可或缺。

傅山与白云寺

傅山(1607-1684),是明清之际著名的思想家与学者,其对经、史、诸子、道教、佛教、诗文、医学、音韵、训诂、金石、考据、书法、绘画以及杂剧等均有比较深入的研究与独到见解,是一位罕见的具有多方面成就的学者。有着坚贞不屈的民族气节;“萧然物外,自得天机”,没有庸俗习气;反对奴性,厌恶“奴儒”,具有“号令自我发,文章自我开”的创新精神;对禁欲主义、封建礼教均有微词,反对欺压妇女与包办婚姻;公开痛斥理学,并在理论上予以批驳,树起了一面反理学的旗帜。