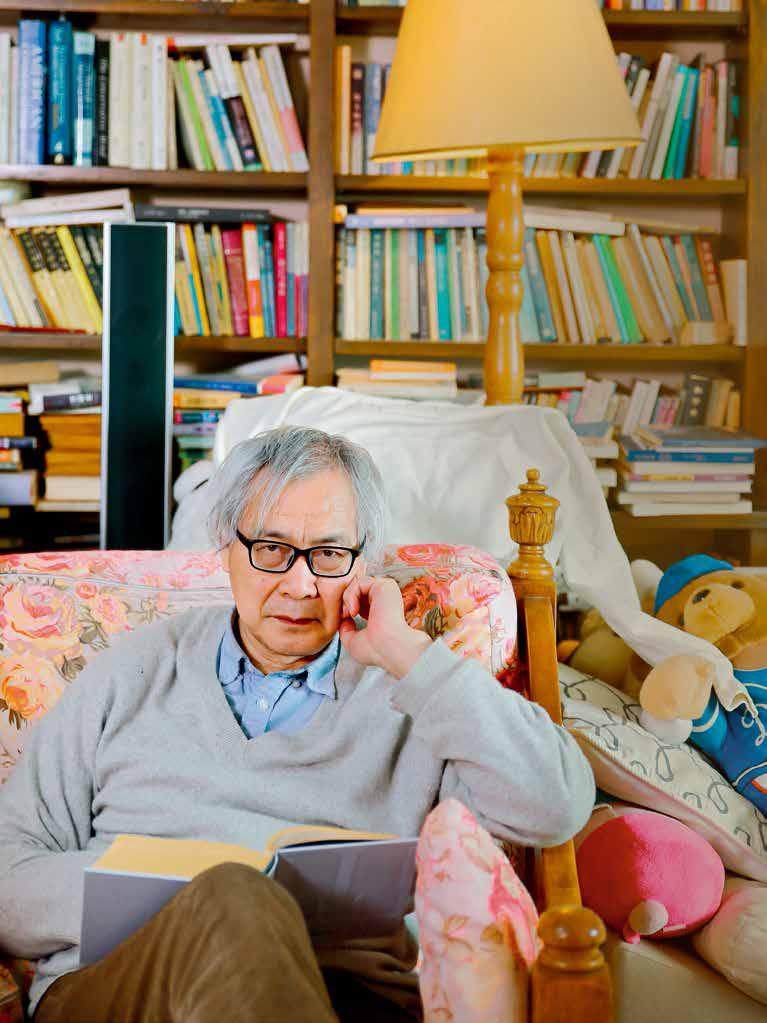

何懷宏

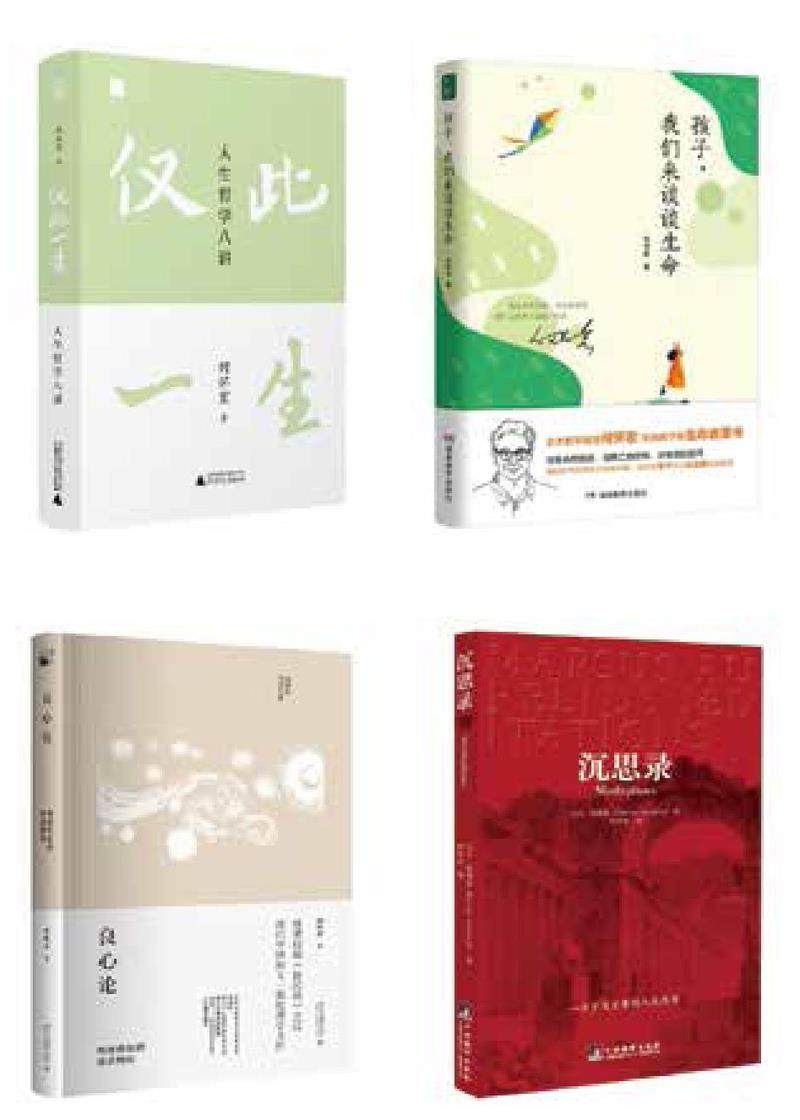

1954年生于江西樟树市,北京大学哲学系教授、博士生导师。译有《正义论》(合译)、《沉思录》等作品,著有《良心论》《新纲常》《世袭社会》《选举社会》《仅此一生:人生哲学八讲》等。

大概30年前,何怀宏在哲学系教书期间,写过一篇小文,名字叫《蚂蚁的寓言》,讲的是新生蚂蚁爬树的故事:

一只只新蚂蚁诞生了,其中一些非常奇怪地有了新的念头,想一生尽可能地爬得高。在为这一目标奋斗的过程中,它们面临着各种选择,需要确定往哪棵树上爬,往哪根树杈上爬。越是在年幼缺乏经验和智慧时,越是需要做出对它们一生较为重要的选择;而在它们最为成熟和聪明的时候,它们所面临的机会却最少。

“人和蚂蚁一样,在年幼或年轻时是一个敏感的时期,容易吸收各种各样的思想、观念,有益的、不利的都有。这个时候,如果能遇到一些有阅历、经验、观察和思考的人,或者阅读相关的书,或许对他们在做人生选择时有所参考,少走一些弯路、退路。”坐在自己摆满书的大客厅里,何怀宏对《环球人物》记者说。他今年69岁,说话不疾不徐、不蔓不枝,温和而理性。

这次采访的缘由,是他近来有两本书——《仅此一生:人生哲学八讲》和《孩子,我们来谈谈生命》先后再版。前者是写给年轻人,探讨他们在人生中遇到的困惑和问题,比如身与心、人际关系、人生目标、德性培养等;后者写给少年,用讲故事的方式教孩子认识生命的意义与发展等。这两本书迥异于他之前的学术研究,但都引起了广泛关注,尤其是《仅此一生》,成为当下不少年轻人的“人生指南”。

“希望年轻人在感到困惑或茫然无措时,不再孤立无援。”何怀宏说。

时代的车轮滚滚向前,面对变化、面对激烈竞争、面对未来的不确定性,年轻人常常会陷入迷茫和困惑之中:人应该追求什么?如何选择自己的路?如何拥有一个强大的内心?……带着这些问题,我们和何怀宏聊了聊。

活着,就意味着思考

何怀宏记得,自己在青年时期也曾迷茫甚至绝望过。

他从小就喜欢思考一些奇怪的问题,“我曾经非常恐惧,这个世界怎么来的,它会不会毁灭,人会不会不存在……有段时间我晚上必须开着灯才能入睡,家里人都觉得很奇怪”。上世纪70年代,他高中毕业到内蒙古当兵,一片冰天雪地,夜里常常要走半个小时到哨位,站一个小时岗再回去。大山里的生活是孤独的,“是读书拯救了我”。当时,他想方设法地借书,在收购部门口收过旧书,为借一本书走十几里路……每找到一本书,就如获至宝。

1979年,25岁的何怀宏被调到上海空军政治学校学习,更加痴迷于读书。他将英文书拆成一页一页的,每天读五六个小时,日积月累学会了英语,并背完了海明威的《老人与海》全文。用同样的方法,他还尝试学过法语等,并翻译一些外文原著。那段日子,他几乎都泡在书上,平均每天翻译3000多字,《伦理学导论》《道德箴言录》《正义论》《沉思录》《伦理学体系》等,一部部哲学名著的译稿就这样完成了。

“之所以对哲学感兴趣,一方面是对人生有兴趣,不光自己的人生,还有别人的人生;另一方面,在那个图书匮乏的时代,哲学书相对耐看,一本书在手可以反复看,过了一段时间再拿起来看,依旧有看头。”何怀宏说。

人生转折发生在而立之年。那是1984年,何怀宏从部队转业,到中国人民大学读硕士,专攻哲学系伦理学。他用4年多时间,完成了硕士、博士学习。毕业后,一边在大学教书,一边做学问,研究“底线道德”“伦理重建”等命题。

认识何怀宏的人都知道,他并不是那种只关心象牙塔内学问的学者。虽然他认为自己“并不好参与社会辩论”,但他依然关心社会上发生的一切,在社会的介入者和观察者之间寻找着平衡。他的学术著作《良心论》《中国社会的伦理转型》(英文版)等,都是在思考传统社会伦理秩序和价值体系,探讨关乎当下的热点话题。

21世纪的头十年,新闻上曝光的道德问题日益增多,道德滑坡频频提及。