童谣古代也称“儿谣”“孺子歌”等,早在西周末年宣王时便有相关记载,距今已有数千年的历史①。对于童谣概念的界定从古至今也存在不同的看法,如其形式应合乐或是徒歌,其内容反映社会生产生活还是偏向于政治生活,其精神内涵是否能够对儿童具有教育意义等。随着社会、经济、政治的不断发展,人们物质需求得到满足的同时,精神文化的需求不断增加,对于童谣这个在社会生产生活中发展而来的产物的研究也不断深入,其在一代一代口耳相传过程中不断变化产生的节奏性、韵律感及所唱内容与音乐本身相融合所带来的情感体验也促使我们不再将它仅仅视为儿童文学、民俗文化的形式之一,还应将它视为一种能够满足儿童身心发展、文化学习、情感表达的音乐形式或民间艺术表现形式来解读。

品味艺术形式并赋予它相应的内涵价值,首先应探寻其美的本质与特征,即何为“美”?“美”在哪?艺术美是人的艺术创造的结晶,马克思曾说:“劳动创造了美。”②艺术美的产生离不开社会客观环境与人的主观能动性,这种“美”就在人的主动创造与客观作品的完美结合中,在作品形式与内容的高度统一中。广西民间童谣在其特有的社会人文环境中产生发展传承,逐步形成具有其自身特色的艺术审美特征。

一、富有民族特色的音韵美

“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”,谓之“尽善尽美矣”“声振林木,响遏行云”“余音绕梁三日不绝矣”,这些都是对于音乐美的描述。音乐的美是作为审美主体的人通过感知觉的参与而产生的对于音乐的体验和理解③。产生这些体验和理解的基础是人们对于音乐本体的感知。因此,音乐本体的结构、形式、体裁等是研究音乐美的基础。广西民间童谣的音韵之美便是最基础、最本质的审美特征。

广西壮族自治区是以壮族为主的少数民族聚居地区,有壮、瑶、苗、侗等10余个少数民族。能歌善舞的各族人民将其富有民族特色的节奏、韵律融入童谣中构成了具有广西特色的童谣作品。

(一)节奏

作为音乐基本要素之一的节奏是音乐的骨骼,也是儿童参与音乐体验的早期环节。儿童在能够行走后听到音乐就会跟随节奏扭动身体,2—3岁起节奏感便开始建立。因此,童谣作为伴随孩子成长与音乐学习的形式之一,它的节奏是其音乐性的主要体现。我们可以发现那些代代相传的童谣往往具有朗朗上口、节奏感强的特征。

节奏的运用是广西民歌创作过程中展示其音乐性格特征的重要方式,十分具有当地特色。通过对广西民间童谣在节奏方面的整理发现,其节奏运用的方式与当地民歌创作的手法有相似之处,即多采用“非对称的节拍形态”④,也就是说在同一首童谣中常出现多种不同节奏型的组合运用。以广西接力出版社出版的小学音乐二年级上册第一单元教材中一首流传于广西的壮族童谣《同坐小竹排》为例:“小妹/小弟/乖,同坐/小竹/排,竹排/慢慢/摆,看见/小螃/蟹。嗨啰/哩啰,嗨啰/哩啰/噻——。小弟/小妹/乖,同坐/小竹/排,山青/水也/秀,映进/水中/来。嗨啰/哩啰,嗨啰/哩啰/噻——。”(“/”的划分以作品谱例中的节拍为依据,用来表示四二拍和四三拍的交替变化。)该童谣采用壮族民歌常见的五声羽调式,采用四三四二拍相结合的节拍形态。前四小节为四三拍,后四小节为四二拍,前后形成鲜明对比⑤。通过节奏的巧妙变化使整个童谣传达的情绪更加自由富有活力,也将孩子们乘竹排在水上漂浮时的快乐心情及壮族人民热爱生活的性格本质生动地体现出来。

(二)旋律

广西民间童谣在旋律调式的发展和运用也与广西民间音乐发展有着紧密联系,反映出较强的民族特性。

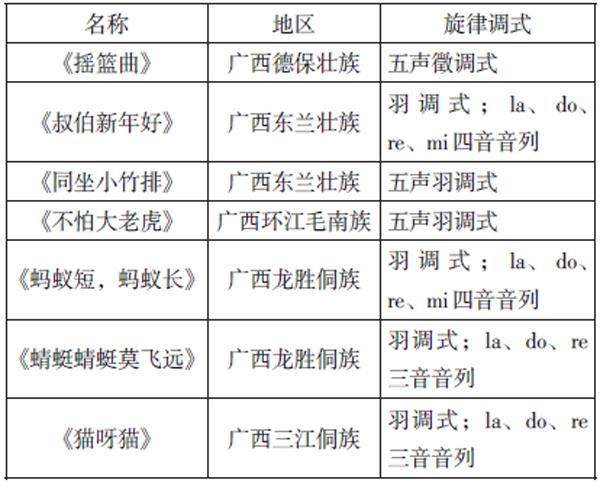

从上表可看出广西民间童谣特别是少数民族地区的童谣常使用三声、四声音列,在调式上采用民族调式为主,从我们所收集整理到的内容来看,以羽调式和徵调式较多。

(三)韵律

韵律是诗词中的字词平仄格式和押韵的规则,也反映音响的节奏规律⑥。好的童谣作品在韵律方面有着严格的要求。“没有图案不成侗锦,没有韵律不成侗歌。”⑦广西侗族的民間童谣在韵律的使用方面与侗歌较为相似,具有与一般歌谣不同的韵律特征。侗族民歌中常见的押韵方式即“正韵”“勾韵”“内韵”⑧。

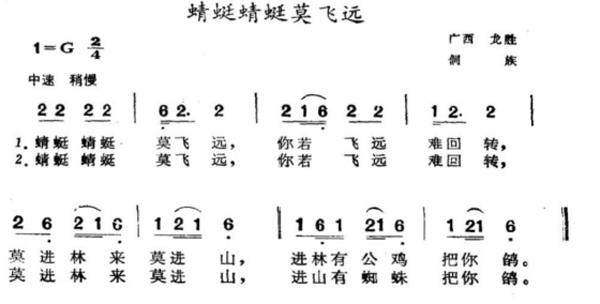

“正韵”是主韵,也可称为“脚韵”,一般是一韵到底,使作品具有一气呵成之感。以《蜻蜓蜻蜓莫飞远》为例(如上图所示),如唱词中的“远(yuan)、转(zhuan)、山(shan)、鹐(qian)”为“正韵”,皆压“an”韵。“勾韵”指上下句相押韵,也可称为“腰韵”,能够增加作品结构间环环相扣,上下呼应之感,如在第一句最后一个音节与第二句第二音节的“远”。“内韵”指同句内出现的押韵,也可称为“句内韵”,是作品更富有美感,悦耳动听,例如作品第三句中“进”与“林”。